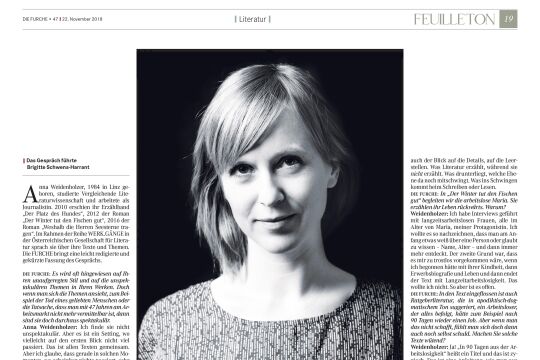

Doron Rabinovici: "Der Witz soll ja nicht blödeln, sondern erhellen"

Seine Eltern überlebten die Schoa, er selbst kam als Kleinkind nach Österreich: Dort wurde der Schriftsteller und Historiker ein politisch engagierter Mensch. Doron Rabinovici im Gespräch.

Seine Eltern überlebten die Schoa, er selbst kam als Kleinkind nach Österreich: Dort wurde der Schriftsteller und Historiker ein politisch engagierter Mensch. Doron Rabinovici im Gespräch.

Doron Rabinovici wurde 1961 in Tel Aviv geboren. Sein Vater war 1944 von Rumänien nach Palästina geflüchtet, seine Mutter verbrachte die Kindheit in Wilna, überlebte Getto und Vernichtungslager und kam in den 50er Jahren nach Israel. 1964 übersiedelte die Familie nach Wien. Seither lebt Doron Rabinovici in Österreich. Er studierte an der Universität Wien Geschichte, Ethnologie, Medizin, Psychologie und promovierte mit einer historischen Arbeit über die "Instanzen der Ohnmacht: Wien 1938-1945. Der Weg zum Judenrat". Im Rahmen ihrer Gesprächsreihe WERK.GÄNGE in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur sprach Brigitte Schwens-Harrant mit dem Schriftsteller.

DIE FURCHE: Sie kamen 1964 als Kleinkind nach Österreich, in eine bestimmte Atmosphäre. Franz Murer, verantwortlich für die Vernichtung der Juden in Wilna, wurde 1963 freigesprochen. Mitte der 80er Jahre fängt Ihr politisches Engagement an, Ihre Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Rassismus. Sie haben in einem Interview einmal gesagt, Waldheim habe Sie zum Österreicher gemacht. Was haben Sie damit gemeint?

Doron Rabinovici: Eigentlich waren wir nach Wien gekommen, um wieder wegzugehen. Meine Familie lebte hier im Provisorium. Das ist nichts Ungewöhnliches für israelische Familien, sie gehen aus Israel weg und wollen keine Jordim sein, wie man das damals nannte, Abwanderer. Sie sagen, sie bleiben aus beruflichen Gründen nur drei Jahre. So war das auch bei uns. Ich wollte auf keinen Fall ein Österreicher sein, ich wollte auch kein Wiener Jude, sondern ein Sabre, ein Israeli sein. Das hat bedeutet, dass ich immer daran gedacht habe, wenn ich mich engagierte, dass ich mich als Israeli engagiere. Ich war dann auch in einer israelischen Jugendbewegung aktiv und engagiert, einer linken zionistischen Jugendbewegung. Ich habe demonstriert, bei der Kreisky-Wiesenthal-Auseinandersetzung, bei den verschiedenen Wahlbewegungen von Norbert Burger. Aber das alles in einem Bewusstsein, dass ich nicht hierbleiben werde. Wir haben eine Gruppe gegründet, das war die Freundesgruppe der israelischen Friedensbewegung, da war ich sehr aktiv. Ich habe Stücke geschrieben für Aufführungen und Gedichte. Zum Glück ist davon nichts mehr vorhanden. Waldheim hat mich zum Österreicher gemacht, weil ich dann plötzlich in Zusammenhang mit der Auseinandersetzung rund um Waldheim in eine Bewegung kam, die für mich eine politische Heimat war. Davor wurde ich oft abgetan, bei Freunden, als einer, der eh nett ist, aber ein bisschen hypersensibel. Was aber verständlich sei. Es wurde gesagt: Das ist ja alles vergangen, es gibt natürlich noch ein paar alte Nazis und ein paar alte Antisemiten, aber das ist kein Thema, denn es gibt keine ökonomischen Gründe für Antisemitismus, also kann es den nicht mehr geben. Im Jahr 1986 änderte sich das. Das, was vorher als ein bisschen verschroben, um nicht zu sagen verrückt angesehen wurde, war plötzlich sehr en vogue. Ich wurde zum Stichwortgeber. Von Leuten, von denen ich bisher nur gelesen hatte. Von denen ich bisher nur aus der Ferne gehört hatte.

DIE FURCHE: Das heißt, Sie haben in jener Zeit bemerkt, dass das eigene Wort sehr wirkmächtig sein kann?

Rabinovici: Absolut. Ich war schon vorher jemand, der nicht die ganze Zeit vor sich hingeschwiegen hat. Aber bei diesen Demonstrationsveranstaltungen kam ich mit Leuten zusammen, die auch gerne Reden hielten. Zum Beispiel Silvio Lehmann, aber auch Autoren wie Franz Schuh. Diese gebundene Art zu sprechen, druckreif, hat mich sehr beeindruckt. Gleichzeitig begann ich zu schreiben.

DIE FURCHE: Sie sind Historiker, Sie sind politisch engagiert. Sie sind Schriftsteller, Autor von literarischen Texten ebenso wie von essayistischen. Aristoteles hat gesagt, dass die Dichter sagen können, was geschehen könnte, was möglich sei, und der Historiker habe die Aufgabe mitzuteilen, was wirklich geschehen ist. Die heutige Geschichtswissenschaft hat diese Unterscheidung von ihrer Seite her etwas aufgelöst. Selbst Herodot hat großartige Erzählwerke geschrieben, mit dramaturgischen Mitteln. Geschichtsschreibung war immer auch literarisch, narrativ. Wo sehen Sie die Unterschiede in Ihrem Schreiben?

Rabinovici: Die wissenschaftliche Arbeit ist eine, bei der ich von mir absehen muss. Klar ist, dass man da seine Motive offenlegen sollte, soweit es geht. Die Leute erwarten sich, dass man wie ein Märchenonkel erzählt, wie es war. Die Geschichtsforschung weiß heute, dass das so nicht geht. Aber trotzdem gibt es einen wissenschaftlichen Apparat, und man kann sich dem annähern, was stattgefunden haben kann. Im literarischen Schreiben ist es möglich zu beschreiben, wie es gewesen sein wird. Für eine Person von einer Person aus gesehen.

Aber auch im zweiten Sinn dieser deutschen Wendung: Wie es gesehen sein wird, später einmal. Denn bekanntlich wissen wenige Leute etwas über das elisabethanische Zeitalter, aber sie wissen viel über das von Schiller beschriebene Treffen zwischen Elisabeth und Maria Stuart, das niemals stattgefunden hat. Hier hat die Literatur etwas Prägendes geschaffen, was uns ein Bild vermittelt, das übergeschichtlich ist. Wenn ich etwas schreiben möchte, was keine Frage stellt, sondern eine Antwort, eine Selbstverständlichkeit noch einmal befestigen möchte, dann schreibe ich einen Kommentar. Zwischen dem essayistischen und dem literarischen Schreiben ist die Grenze fließend. Beim essayistischen Schreiben ist die Position eine andere, es schreibt das Ich, ich schreibe als Ich und gebe nicht vor, in eine Rolle zu schlüpfen, aber es ist durchaus auch ein literarisches Schreiben. Das essayistische Schreiben stellt sich auch Fragen, und zwar: Was wäre, wenn es ganz anders ist? Es ist nichts Fertiges. Es handelt sich um einen Entwurf. Um einen Gegenentwurf. Beim Roman ist es eher ein Durchspielen von Fragen, das Draufkommen auf Fragen. Die Antworten müssen sich beim Schreiben eigentlich gar nicht ergeben. Vielleicht beim Lesen, aber nicht beim Schreiben.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

.jpg)