Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

„Amigo“ oder ein Händedruck

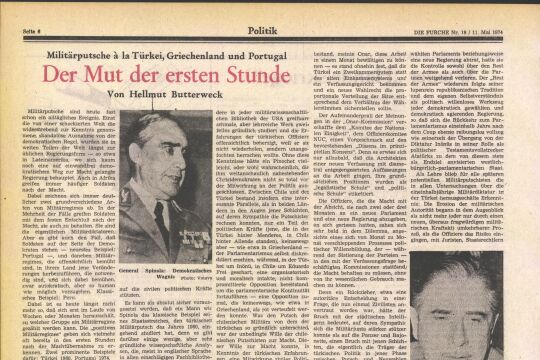

tj, Ein General, der die Macht in einem lateinamerikanischen Land ergreift, pflegt zu erklären, sein Putsch sei „in vaterländischem Geist“ erforderlich, weil der demokratische Staatj nicht mehr funktioniere. Hiebei beruft er sich gewöhnlich darauf, daß die Gesetzesmaschine durch fehlende Mehrheiten und ungehemmten Gruppenegoismus versage und die Verwaltung durch Unfähigkeit und Korruption gelähmt sei.

Die untragbare Situation der lateinamerikanischen Beamtenschaft ergibt sich aus ihrer Struktur. Sie ist nicht eine durch Tradition einheitlich gebundene Berufsgruppe, sondern eine amorphe Masse von Dilettanten, die durch Zufall auf Nutznießung an den Staatsgeldern angewiesen ist. Für sie besteht in der Regel kein vorgeschriebener Ausbildungsweg. Mehr noch: der Beamte wird meistens ohne jede Prüfung und Vorbildung, auf Grund der Visitenkarte eines Politikers, häufig als Gegenleistung für Wahlhilfe — angestellt (insoweit ersetzt die Beamtenanstellung zum großen Teil die meist fehlende Arbeitslosenversicherung). Daraus ergibt sich zunächst, daß die Zahl der Beamten in keinem Verhältnis zu ihren Aufgaben steht. In Chile gibt es bei einer arbeitenden Bevölkerung von 3 Millionen Menschen etwa 500.000 Staatsdiener; in Uruguay waren nach einer Statistik von 1961 21,1 Prozent der Gesamtbevölkerung öffentliche Angestellte. Die Zahl der argentinischen Beamten ist nicht bekannt, weil Angaben über Arbeitnehmer der Stadtverwaltung und Staatsgesellschaften fehlen. Beim Staat und bei den Provinzverwaltungen sind etwa Vh Millionen beschäftigt. Die willkürliche — und übrigens auch in den Diktaturen ausschließlich durch politische Verbindungen begründete — Beamteneinstellung führt zu einer maßlosen Belastung der defizitären Staatshaushalte. Voraussetzung und Folge dieser Situation ist eine katastrophale Unterbezahlung. Dafür wird aber in der Regel nur halbtags — im Sommer am Vormittag, im Winter am Nachmittag — gearbeitet. Dadurch erhält der Beamte die Möglichkeit, die andere Hälfte des Tages einer — meist einbringlicheren — Tätigkeit zu widmen. Weil Ausbildung, Standesbewußtsein und Verantwortungsgefühl fehlen, arbeitet man nicht ernstlich. Wer zu einer lateinamerikanischen Behörde kommt, findet dort die Beamten am Schreibtisch dösend, miteinander plaudernd oder Kaffee trinkend. „Vuelva manana“ („Kommen Sie morgen wieder“) ist die ständige Redensart, und wer nicht entweder einen „Amigo“ auftreibt oder einen inhaltsreichen Händedruck riskiert, hat wenig Chancen, daß sein Aktenstück in absehbarer Zeit erledigt wird. Auf der andern Seite führt die unzureichende Ausbildung des unteren Personals dazu, daß sich die Masse nur als Handlanger des Bürochefs betätigt, daß also diesem allein alle Entscheidungen zugeschoben werden. Zugleich entwickelt sich aus dieser strukturellen Fehlorganisation ein ewiger Aktenkrieg. (Ein Wollexporteur mußte bis vor kurzem in Uruguay bei einem Ausfuhrantrag 132 Unterschriften leisten.)

Wie wenig aber der Übergang zur Diktatur diese Situation ändert, zeigen die Vorgänge in Chile und Peru. Als General Pinochet im September 1973 die Macht ergriff, kündigte er an, daß bis Ende 1975 46.000 Staatsbeamte entlassen werden sollten. Er versprach Darlehen zum Zweck der Umschulung, hatte aber keinen Erfolg. So hat jetzt die Militärregierung der Bürokratie den Krieg erklärt, wobei Pinochet die „oft bedauerliche, ungerechte und unmenschliche Behandlung des Publikums“ beklagt.

In der peruanischen Hauptstadt Lima wurde ein Streik; von 2000 Agenten der „Guardia Civil“, der uniformierten Polizei, von den Truppen unterdrückt, wobei einen Tag lang eine blutige Revolution auszubrechen drohte. Die Guardia verlangte 186 statt 140 Dollar monatlich (für ganztägige Beschäftigung).

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!