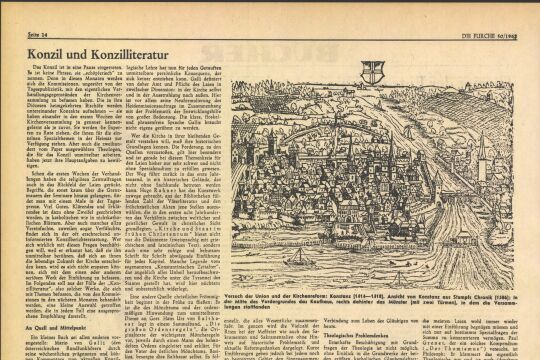

Generation Konzil

FOKUS

60 Jahre II. Vatikanum: Wir Kinder des Konzils

Die Generation der heute Sechzigjährigen ist mit den Errungenschaften des II. Vatikanums groß geworden: Der FURCHE-Religionsjournalist erinnert sich und der Münchner Jesuit schreibt dazu ein persönliches Buch.

Die Generation der heute Sechzigjährigen ist mit den Errungenschaften des II. Vatikanums groß geworden: Der FURCHE-Religionsjournalist erinnert sich und der Münchner Jesuit schreibt dazu ein persönliches Buch.

Als das Konzil begann, war ich dreieinhalb Jahre alt. Als es 1965 endete, hatte ich gerade meine Volksschullaufbahn begonnen. Ich bin also, was mein katholisches Christsein betrifft, ein Kind des Konzils – und habe die augenfälligsten Umbrüche selber erlebt. Als siebenjähriger Ministrant lernte ich noch das lateinische Stufengebet auswendig, eine Zwiesprache zwischen dem Priester und den Ministranten am Anfang des Gottesdienstes: „Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat juventutem meam. – Zum Altar Gottes will ich treten. Zu Gott, der mich erfreut von Jugend an.“ Die oft Psalmversen entstammenden Worte kann ich nach fünf Jahrzehnten in der für mich damals unverständlichen Sprache immer noch hersagen. Aber schon ein, zwei Jahre später, war die lateinische Feier Geschichte.

Meine katholische Sozialisation fand weitgehend in der Aufbruchsstimmung nach dem Konzil statt. Die größten Absurditäten des katholischen Regimes habe ich schon nicht mehr am eigenen Leib erfahren. Meine Eltern erzählten aber: Noch um 1960, als es den „Index“ gab, also das Verbot für Katholiken, bestimmte Bücher zu lesen, mussten sie bei einem Geistlichen um Dispens von diesem Verbot ansuchen, wenn sie etwa beruflich Jean-Paul Sartres „Geschlossene Gesellschaft“ lesen wollten.

Man kann sich heute kaum mehr vorstellen, wie sehr Mutter Kirche das Denken ihrer Kinder reglementierte. All das – und noch viel mehr – war mit dem Konzil schlagartig vorbei. Ich bin im Geschmack der Freiheit eines Christenmenschen aufgewachsen – vor dem Konzil wäre derartiger Anklang an die Häresie Martin Luthers für einen Rechtgläubigen undenkbar gewesen. Auch der sehr konservative Religionsprofessor der Gymnasialzeit, der seinen Widerstand gegen das Konzil tagtäglich manifestierte, indem er nur im priesterlichen Talar unterrichtete – von uns Schülern als altvaterische Marotte belächelt, konnte dagegen nichts ausrichten.

Wenn ich den konziliaren Aufbruch nicht hätte mitmachen können, wäre ich vermutlich nicht mehr katholisch. In der Kraftlosigkeit, mit der sich die katholische Kirche hierzulande heute darbietet, kann man sich kaum mehr ausmalen, was das für befreiende Zeiten waren – etwa als ich in Wien einen Vortrag Karl Rahners hörte, bei dem der damals schon legendäre Konzilstheologe dem jungen Studenten die vorgebliche Glaubensgewissheit und die dogmatischen Lehrsätze, die aus dem erwähnten Religionsunterricht noch im Kopf schwirrten, dadurch auflöste, dass er den Zweifel bzw. die Gewissheit zuließ, dass auch er, Rahner, Gottes eben ganz gewiss nicht gewiss war. kann.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!