Kein Bedarf an neuem Konzil

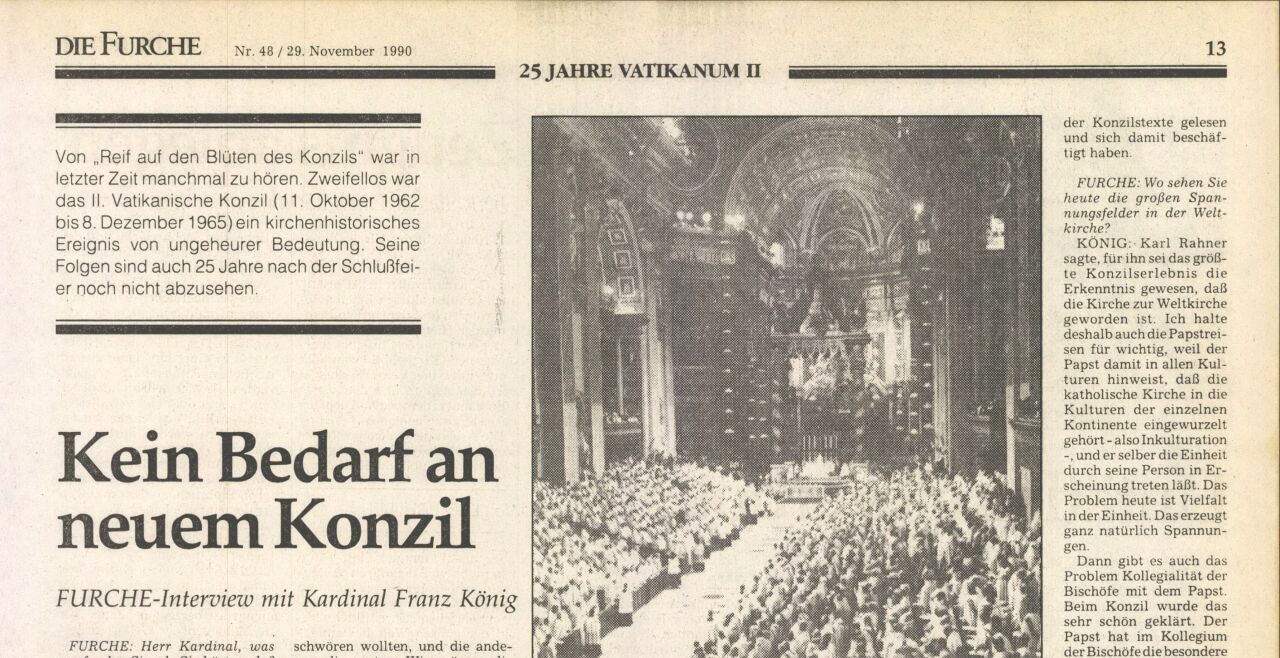

Von „Reif auf den Blüten des Konzils" war in letzter Zeit manchmal zu hören. Zweifellos war das II. Vatikanische Konzil (11. Oktober 1962 bis 8. Dezember 1965) ein kirchenhistorisches Ereignis von ungeheurer Bedeutung. Seine Folgen sind auch 25 Jahre nach der Schlußfeier noch nicht abzusehen.

Von „Reif auf den Blüten des Konzils" war in letzter Zeit manchmal zu hören. Zweifellos war das II. Vatikanische Konzil (11. Oktober 1962 bis 8. Dezember 1965) ein kirchenhistorisches Ereignis von ungeheurer Bedeutung. Seine Folgen sind auch 25 Jahre nach der Schlußfeier noch nicht abzusehen.

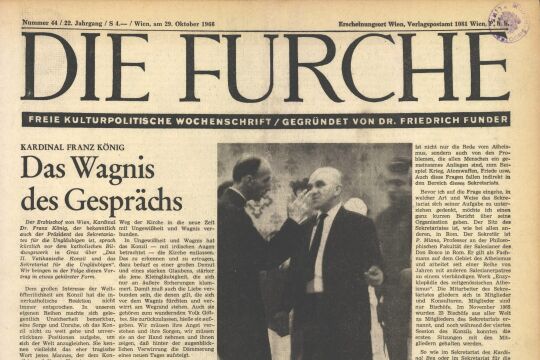

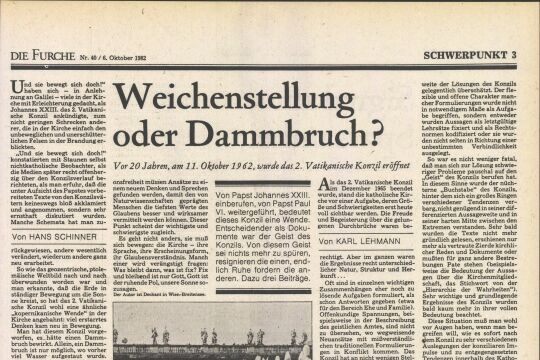

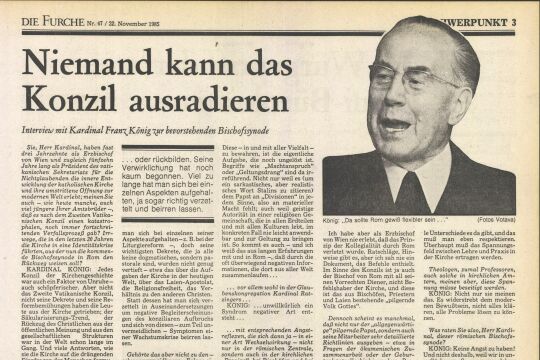

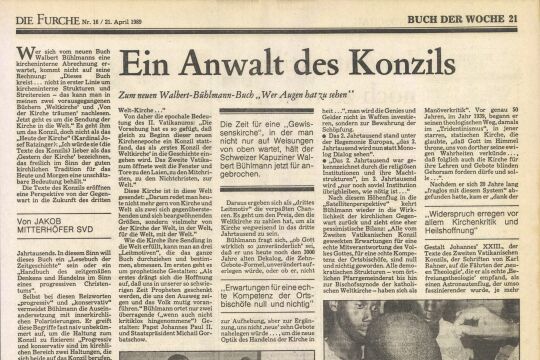

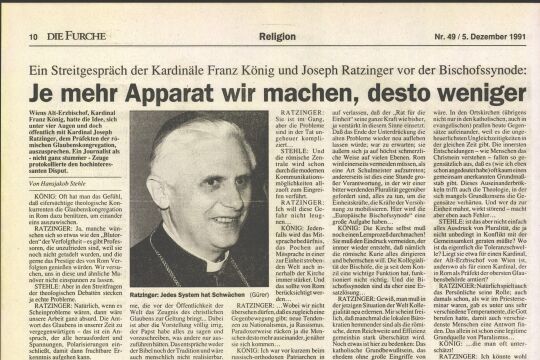

FURCHE: Herr Kardinal, was empfanden Sie, als Sie hörten, daß Papst Johannes XXIII. ein Konzil einberufen will?

KARDINAL FRANZ KÖNIG: Zunächst war es auch für mich eine ganz große Überraschung. Der Papst hat mir später einmal erzählt, daß er sich in der Weltgebetsoktave im Jänner des Jahres 1959 in seinen Meditationen plötzlich mit dem Gedanken konfrontiert sah, eigentlich müßte man jetzt wieder ein Konzil einberufen, und er hätte das zunächst wie eine Einflüsterung des bösen Geistes angesehen. Er hätte dann, so erzählte er mir, um Klarheit gebetet, und der Gedanke sei immer nachdrücklicher gekommen, sodaß er zu der Erkenntnis kam, daß könne nicht aus dem Bereich des Bösen stammen, das sei eine Einwirkung des Heiligen Geistes.

Die Vorbereitungen begannen dann trotz aller Skepsis und Einwände zu laufen. Ich war Mitglied der „Commissio antepraeparato-ria". Es kamen etwa 60 Themenvorschläge, die man dem Konzil vorlegen wollte. Das Konzil selber hat praktisch alle Vorschläge dieser Kommission beiseite geschoben und dann die Themen behandelt, die heute in den 16 offiziellen Konzilsdokumenten zu finden sind.

FURCHE: Hat das Konzil nicht überhaupt viel Vorbereitetes beiseite geschoben?

KÖNIG: Es kam erst im Konzil selber Klarheit zustande. Man hat sich zunächst auf das liturgische Thema geeinigt, weil man sich gesagt hat Das ist das leichtere Thema, inzwischen wird sich das andere herauskristallisieren. Schon während der ersten Konzilssession 1962 - die Generalversammlungen fanden immer im Herbst statt -kam das Thema von der Kirche: Kirche, was sagt du über dich selbst? Für die Christen, für die Nichtchri-sten, für die Welt draußen?

Der Wechsel von Johannes XXIII. zu Paul VI. war die erste Krise des Konzils. Wenn ein Papst während eines Konzils stirbt, wird es abgebrochen, und der Nachfolger hat zu entscheiden, ob er es fortsetzt. Paul VI. hatschon kurz nach seiner Wahl verlauten lassen, daß er das Konzil, so wie es Johannes XXIII. begonnen hatte, fortsetzen wird. Johannes XXIII. hat die Ehre, das Konzil begonnen zu haben, Paul VI. hatte die undankbare Aufgabe, die Last des Konzils zu tragen.

Man hat schon zu Beginn des Konzils gemerkt, daß es zwei Richtungen gibt: die Ängstlichen, die nichts ändern, keine Gefahren heraufbeschwören wollten, und die anderen, die sagten: Wir müssen die großen Anliegen der Kirche aufgreifen, müssen Mut und Zuversicht haben. Die Reden Johannes XXIII. vom „aggiornamento" meinten ja nicht: die Glaubenssubstanz ändern, sondern: das Glaubensgut in einer Sprache für heute präsentieren. Dieses Fenster-Öffnen und Frische-Luft-Hereinlassen hat die Stimmung charakterisiert, die dann auch im Konzil vorherrschend war: Wir müssen den Mut haben, die großen Anliegen aufzugreifen.

FURCHE: Welche waren solche große Anliegen?

KÖNIG: Ich nenne hier die Religionsfreiheit, das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen in einer Welt, die immer mehr zusammenrückt, und vor allem das Anliegen mit den Juden, dann den Ordensstand, die Priesterausbildung und vor allem das Laienapostolat. Die Kirche ist nicht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft von Klerus und Laien, sondern es gibt das amtliche und das allgemeine Prie-stertum im Gottesvolk, dem der Priester, Bischof zu dienen hat und in dem die Laien in Zukunft eine viel größere Verantwortung als Zeugen des Glaubens in ihren verschiedenen Berufen haben.

FURCHE: Wie liefen die Ent-scheidungsprozesse ab?

KÖNIG: Die Temperamente der Konzilsteilnehmer waren natürlich verschieden. Die Redezeit für jeden Konzilsteilnehmer war acht Minuten. Eine der Schwierigkeiten war schon die Zusammensetzung der theologischen Kommissionen für die einzelnen Sparten. Es wurden dem Konzil Listen mit Namen vorgelegt, in der Meinung, damit behilflich zu sein. Es gab allerdings dann Bedenken, daß das Konzil nicht von außen gesteuert werden kann, sondern sich selbst den Weg suchen muß. Das Konzil hat dann abgestimmt und selber die Namenslisten festgelegt.

Die einzelnen Konzilsdokumente kamen zu einer ersten Lesung in die Generalversammlung. Zuerst war Unsicherheit, aber als es dann um die konkreten Vorlagen ging, war es sehr lebendig: den einen waren sie zu subtil, andere wieder haben sich heftig gegen bestimmte Formulierungen gewehrt. Die Wortmeldungen waren sehr verschieden in Gewicht und Qualität. Am Schluß hat man versucht, den Text so zu formulieren, daß diejenigen, die nicht mitgingen, eine ganz kleine Zahl waren.

Ökumenismus, Laien, nichtchristliche Religionen, Religionsfreiheit, Kirche und Welt - das sind nach meiner Meinung unter den 16 Texten die besonders großen aktuellen, aber auch schwierigen Konzilsthemen gewesen. Zum Dokument über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen - das kürzeste, wobei das Kapitel über die Juden darin nur eine Seite umfaßt - hat Karl Rahner geschrieben: „Wir dürfen nicht übersehen, daß die Erklärung nach ihrem vorliegenden Wortlaut und nach ihrer inneren Dynamik in der Geschichte der Kirche, ihrer Konzilien und ihrer Theologie einzigartig ist."

FURCHE: Wie sehen Sie die Kritiker des Konzils, zum Beispiel den „Fall Lefebvre"?

KÖNIG: Ich hatte mit Lefebvre wiederholt gesprochen. Er war früher Erzbischof in Dakar und galt als vorbildlicher Missionsbischof. Mir ist auch bei privaten Gesprächen aufgefallen, daß er starr an seiner Meinung festhielt, sich auf einen Dialog kaum eingelassen hat. Er hat aber alle Konzilsdokumente unterschrieben - mit Ausnahme von zweien: Religionsfreiheit und Welt und Kirche.

Die liturgische Erneuerung -Muttersprache, Priester zum Volk - war für viele ein Schock. Vielleicht wäre eine längere Übergangsphase, wie sie Paul VI. zunächst wollte, besser gewesen. Die Ängstlichen sagen, man habe so reformiert, daß die Glaubenssubstanz der Zeit angepaßt wurde - aber davon kann wohl keine Rede sein. Manche meinten, der Glaube werde schon geändert, wenn man „libera nos a malo" mit „Erlöse uns von dem Bösen" statt „...von dem Übel" übersetze.

Lefebvre wurde später zum Sammelpunkt aller, die mit Mißtrauen die Konzilsdokumente betrachteten, und er ist dann sicher weitergegangen als am Anfang.

FURCHE: Wo stehen wir 25 Jahre nach dem Ende des Konzils? Haben Tendenzen zu einem Zurück hinter das Konzil eine Chance?

KÖNIG: Das letzte Konzil, das 21. in der Reihe der Konzilien, sod man nicht isolieren von der Kirchengeschichte. Alle Konzilien haben Geschichte gemacht und alle haben große Aufgaben gelöst. Jedes Mal ist es die nachkonziliare Zeit, in der die Kirche sich die hauptsächlichen Konzilsbeschlüsse zueigen machen soll. Das hat immer lange gedauert, und es wird noch lange nicht soweit sein, daß wir sagen können, das Konzil ist rezipiert worden. Die Einwände, die vor allem für Westeuropa gemacht werden, halte ich für stark übertrieben.

Natürlich sind zwei Dinge zu beachten: 1. Umstrittene Themen aus der Zeit vor dem Konzil sind jetzt nach dem Konzil wieder aufgetaucht, liturgische Detailfragen und theologische Diskussionen, etwa Muttersprache oder Zölibat. Das ist nicht eine Folge des Konzils. 2. Die Texte des Konzils sind fast unbekannt. Aus meinen Erfahrungsbereichen muß ich feststellen, daß wenige Katholiken Teile der Konzilstexte gelesen und sich damit beschäftigt haben.

FURCHE: Wo sehen Sie heute die großen Spannungsfelder in der Weltkirche?

KÖNIG: Karl Rahner sagte, für ihn sei das größte Konzilserlebnis die Erkenntnis gewesen, daß die Kirche zur Weltkirche geworden ist. Ich halte deshalb auch die Papstreisen für wichtig, weil der Papst damit in allen Kulturen hinweist, daß die katholische Kirche in die Kulturen der einzelnen Kontinente eingewurzelt gehört - also Inkulturation -, und er selber die Einheit durch seine Person in Erscheinung treten läßt. Das Problem heute ist Vielfalt in der Einheit. Das erzeugt ganz natürlich Spannungen.

Dann gibt es auch das Problem Kollegialität der Bischöfe mit dem Papst. Beim Konzil wurde das sehr schön geklärt. Der Papst hat im Kollegium der Bischof e die besondere Verantwortung des Petrus für die Einheit.

Wie kann heute der Papst mit einem Episkopat in allen Kontinenten so wie damals beim Konzil ins Gespräch kommen? Ich glaube, die Bischofskonferenzen müßten den Kontakt mit dem Bischof von Rom mehr als früher herstellen können. Das ist leicht gesagt, aber nicht so leicht getan.

FURCHE: Besteht die Gefahr, daß vom Konzil vorgegebene Linien wieder verlassen werden könnten?

KÖNIG: Jedes Konzil ist ein Ereignis, das die ganze Kirche angeht, und jedes Konzil hat sein Ergebnis in Dokumenten niedergelegt - die kann man nicht ändern. Man kann natürlich versuchen -manche Gruppen tun das -, zu reinterpretieren, was das an dieser oder jener Stelle bedeutet. Aber Konzil ist Konzil, und die Dokumente sind Dokumente der Weltkirche und binden die gesamte Kirche. Schließlich hat auch Papst Johannes Paul II . die Dokumente unterzeichnet und bejaht wie seine Vorgänger das Konzil.

FURCHE: Sie sehen also keinerlei Bedarf, in nächster Zeit ein Konzil einzuberufen?

KÖNIG: Nein, den sehe ich nicht, und das wäre auch in höchstem Maße unklug. Diese Wogen, die da hochgehen - was hat die Kirche nicht schon alles überstanden?

FURCHE: Waren Sie 1965 auf dem Rückweg von Rom mit dem Ausgang des Konzils zufrieden?

KÖNIG: Ich war sehr zufrieden. Ich bin mit Begeisterung als Konzilsvater zurückgekehrt. Ich denke als Bestätigung an den Vortrag, den der protestantische Theologe Oscar Cullmann als Konzilsbeobachter gehalten hat. Er hat gesagt, das Konzil habe die gesteckten Ziele voll erreicht, in manchem sogar übertroffen.

Ich erinnere an die Zeitschrift „Ecclesia" der griechisch-orthodoxen Kirche - unter den orthodoxen Kirchen sind ja die Griechen besonders kritisch gegenüber Rom und gegenüber der katholischen Kirche -, die auch zu einer ähnlichen Äußerung kam: Die katholische Kirche präsentiert sich eigentlich anders, als wir sie uns vorgestellt haben.

Das Gespräch mit dem Wiener Alt-Erzbischof führte Heiner Boberski.