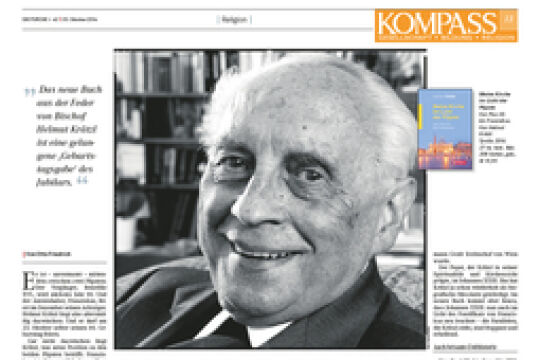

In memoriam Helmut Krätzl

DISKURS

Helmut Krätzl: Nachruf auf einen Freund

Helmut Krätzl war die bischöfliche Stimme für die Konzilsbewegten. Einer, der das II. Vatikanum gerade im kirchlichen Gegenwind hochhielt. Und er war Wegbegleiter auch der FURCHE.

Helmut Krätzl war die bischöfliche Stimme für die Konzilsbewegten. Einer, der das II. Vatikanum gerade im kirchlichen Gegenwind hochhielt. Und er war Wegbegleiter auch der FURCHE.

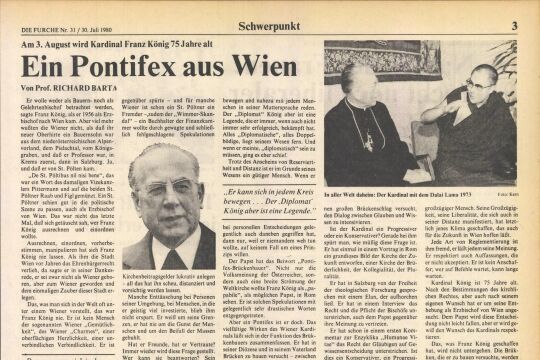

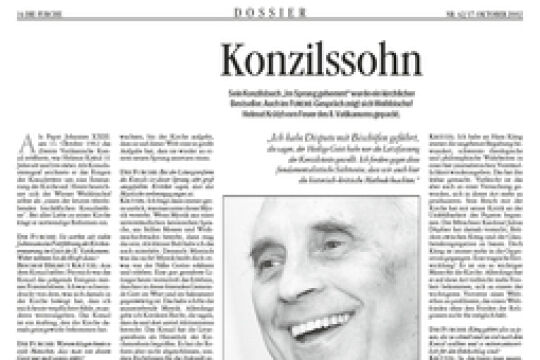

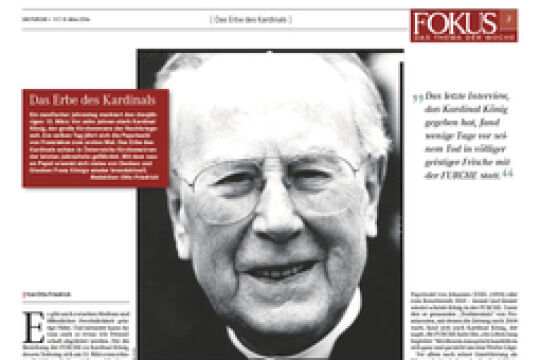

„Konzilssohn“. So bezeichnete sich Helmut Krätzl, der am 2. Mai in Wien 91-jährig verstorben ist, in einem FURCHE-Interview. Denn für einen Konzilsvater, wie die Bischöfe auf dem II. Vatikanum bezeichnet wurden, war er zu jung. Dennoch prägte ihn das kirchliche Großereignis sein Leben lang, wie er auch in seinen Büchern nicht müde wurde zu betonen.

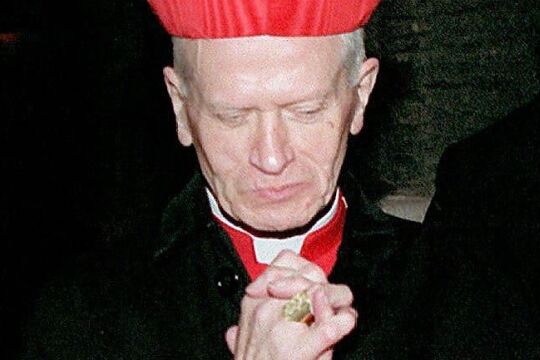

In der Person dieses auch in schwerer Zeit durch und durch loyalen Kirchenmannes bilden sich Hoffnung und Misere der nachkonziliaren Kirche ab wie in nur wenigen seiner Zeitgenossen. Krätzl war auch Weggefährte seines väterlichen Förderers Kardinal König, mit dem er die Konzilsbegeisterung teilte.

Dabei war das Konzil nur einer der Berührungspunkte zwischen König und Krätzl, die Umstände hatten die beiden zumindest zeitweilig zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammengeschweißt: 1960 saß der junge Priester als Zeremoniär Königs mit im Unfallwagen, der auf der Fahrt zum Begräbnis des kroatischen Kardinals Stepinac in Zagreb bei Varaždin verunglückte – der Fahrer des Wagens war tot, Krätzl und König überlebten schwerstverletzt.

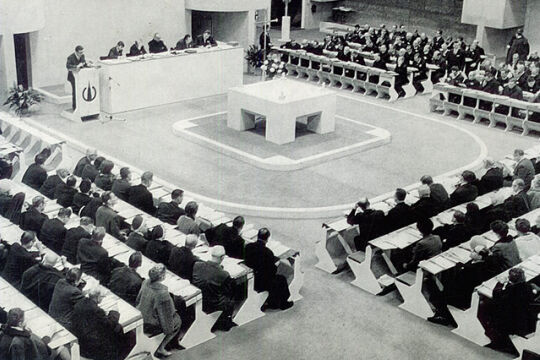

Der Konzilsstenograf

Nach seiner Genesung wurde Krätzl von König zum Kirchenrechtsstudium nach Rom geschickt, wo er beim II. Vatikanum (1962–65) als Konzilsstenograf Zeuge der Beratungen war. „Für mich war das Konzil das prägende Ereignis meines Priesterlebens. Ich war so beeindruckt von dem, was sich damals in der Kirche bewegt hat, dass ich mich heute verpflichtet fühle, es anderen weiterzugeben“, resümierte Krätzl seine Erfahrungen im FURCHE-Interview 2002.

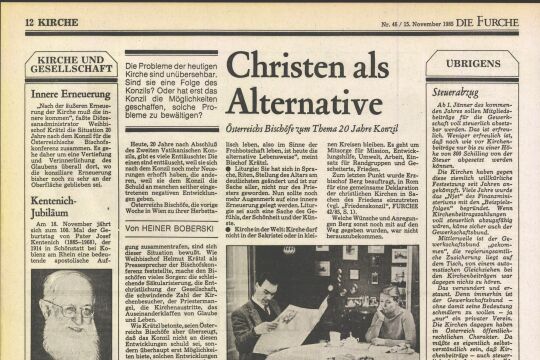

Zurück in Österreich wurde er Pfarrer in Laa an der Thaya und 1969/70 bei der Wiener Diözesansynode, welche das Konzil in die Ortskirche implementieren sollte, ein geachteter Moderator, der zwischen den Reformern und den Konservativen – die Polarisierungen damals glichen den heutigen mitunter aufs Haar – glaubhaft vermitteln konnte.

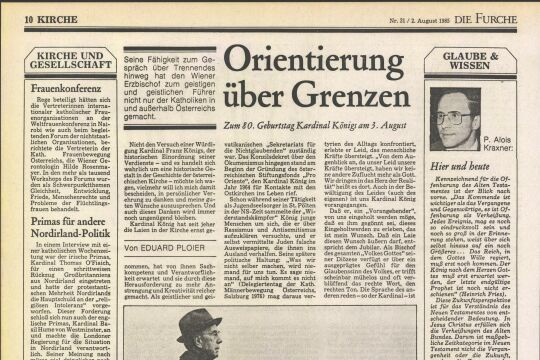

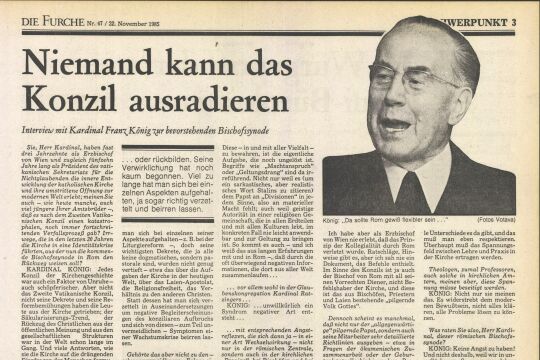

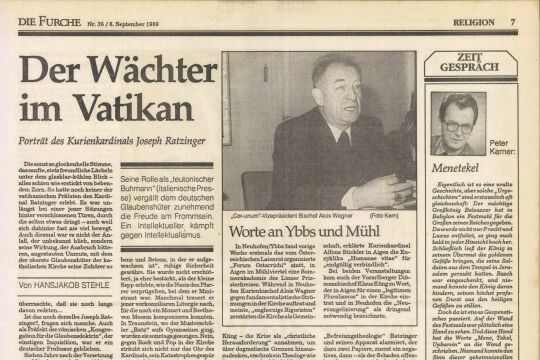

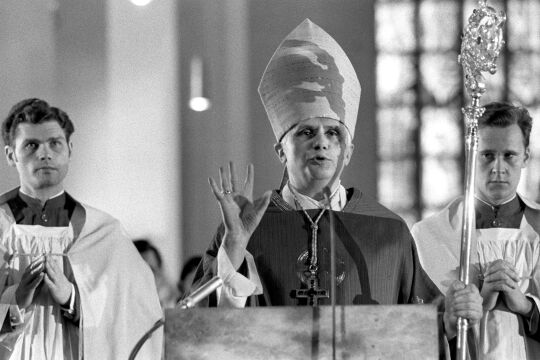

Kardinal König hatte Krätzl zum Ordinariatskanzler gemacht, auf seinen Vorschlag hin ernannte ihn Papst Paul VI. 1977 zum Wiener Weihbischof, ab 1981 fungierte er in Wien als Generalvikar. Nach dem Rücktritt Kardinal Königs 1985 wählte das Wiener Domkapitel Krätzl zum Diözesanadministrator. Weithin wurde angenommen, der weltoffene und intellektuell wie seelsorglich auf der Höhe der Zeit stehende Bischof würde seinem Mentor auf den Wiener Erzbischofsstuhl folgen.

Opfer effektiver Denunziation

Allerdings war Krätzl in Rom unter anderem wegen seines Eintretens für wiederverheiratete Geschiedene, die offiziell ja vom Sakramentenempfang ausgeschlossen waren, schlecht angeschrieben; und gemeinsam mit stetigen und effektiven Denunziationen aus Österreichs konservativem Kirchenlager wurde 1986 der marienfromme Hans Hermann Groër Erzbischof von Wien. Im Verein mit anderen (erz)konservativen Bischofsernennungen und dem Missbrauchsskandal Groër, der 1995 offenbar wurde, stürzte diese Personalie Österreichs katholische Kirche in ihre bislang größte Krise.

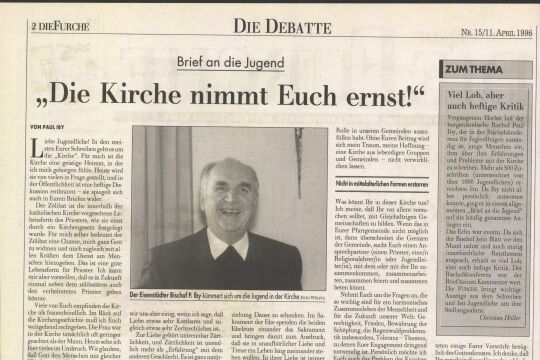

Helmut Krätzl musste mitansehen, wie der konziliare Aufbruch von oben hintertrieben wurde. Aber ab 1986 erlebte die kirchliche Welt einen neuen Helmut Krätzl, der nun keine hierarchische Macht mehr hatte, aber wort- und schriftgewaltig umso mehr für eine weltoffene Kirche im Geist des Konzils eintrat.

Für viele, die ob der rückwärtsgewandten Spiritualität der Konservativen rund um Groër und insbesondere dem späteren St. Pöltener Bischof Kurt Krenn den Mut verloren, blieb Helmut Krätzl eine Stimme der Hoffnung. Und trotz der Desavouierung durch die Institution blieb Krätzl seiner Kirche gegenüber immer loyal.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!