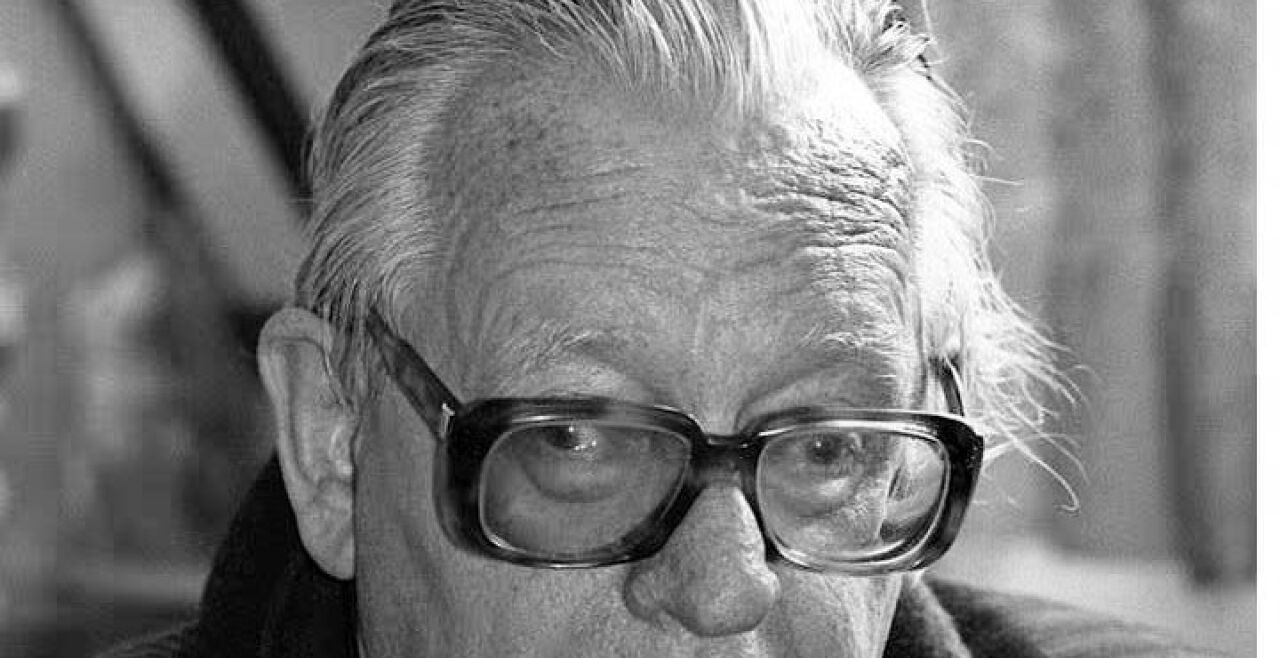

Erwin Ringel: Streitbarer Aufdecker

Zum 100. Geburtstag des „Psychiaters der Nation“: Erwin Ringels Kritiklust und Debattierkunst fehlen heute besonders. Gespräch mit einstigen Weggefährten.

Zum 100. Geburtstag des „Psychiaters der Nation“: Erwin Ringels Kritiklust und Debattierkunst fehlen heute besonders. Gespräch mit einstigen Weggefährten.

Es gibt Tage, die brennen sich lichterloh ins Gedächtnis ein. Arnold Mettnitzer hatte am 10.Juni 1991 ein solches Erlebnis. Der aus Kärnten stammende Theologe und Seelsorger begann damals eine „psychotherapeutische Selbsterfahrung“, die in seiner langjährigen Ausbildung zum Psychoanalytiker vorgesehen war. 350 Stunden lang musste er sich dafür selbst auf die Couch legen, um seine Innenwelt zu erkunden. Genau genommen reichte ein Sessel, denn die Ausbildung folgte nicht dem Freudʼschen Programm der Psychoanalyse, sondern der Individualpsychologie nach Alfred Adler. „Setzen Sie sich, und fangen Sie an zu erzählen“, lud ihn also sein Lehrtherapeut in der ersten Stunde ein. „Da ist es tsunamiartig aus mir herausgebrochen“, erinnert sich Mettnitzer. „Die 50 Minuten waren blitzschnell vorbei: Noch nie in meinem Leben habe ich einem Menschen so rückhaltlos über mich erzählt.“ Dieser Mensch war Erwin Ringel – ein leidenschaftlicher Arzt, kunstsinniger Therapeut, sozial und politisch engagierter Redner und Autor, der im Österreich der frühen 1990er Jahre bereits als „Psychiater der Nation“ tituliert wurde.

Für Mettnitzer, heute selbst Psychotherapeut und bekannter Buchautor, bedeutete die Begegnung mit Ringel mehr als bloß die Ahnung vom Potenzial der Gesprächstherapie. Es war eine Initialzündung, eine „Wegkreuzung des Lebens“, ja eine „Neugeburt“, wie er heute sagt. Er sei vom Seelsorger zum Therapeuten geworden, und damit habe sich eine rein kirchliche Leidenschaft in eine zutiefst weltliche verwandelt. „Ich spürte eine überwältigende Freude, angenommen und angekommen zu sein. Um dieses Glücksgefühl länger auskosten zu können, fuhr ich darauf sogar einen Umweg von Wien zurück nach Klagenfurt.“

"Österreichische Seele": Psychohygiene für die Gesellschaft

Ringel ging es damals freilich nicht nur um individuelle Therapie; er hatte sich auch schon an einer kollektiven Diagnose der Nation versucht, „um Heilung zu ermöglichen“. Bereits 1984, zwei Jahre bevor die Debatte zur Causa Waldheim das heimische Selbstverständnis erschüttern sollte, unterzog der 1921 geborene Arzt „die österreichische Seele“ in seinem gleichnamigen Buch einer kritischen Betrachtung. Die darin versammelten Reden über Medizin, Politik, Kunst und Religion sorgten für heftige Kontroversen, denn der Wiener Suizid- und Seelenforscher sah hierzulande eine Brutstätte für Neurosen, Ängste und Zwänge, die bereits in der frühen Kindheit massenhaft ausgesät würden. Binnen kurzer Zeit erschien das Buch in mehreren Auflagen und wurde zum Bestseller.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!