Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Kritik an einem Schweizer Film

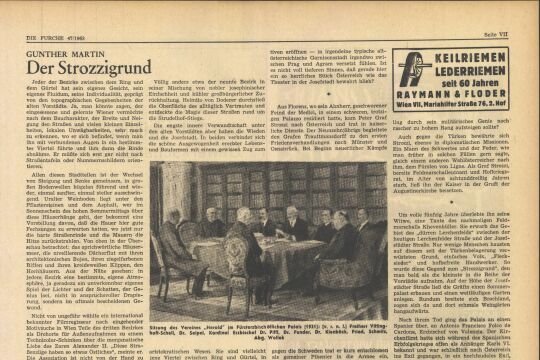

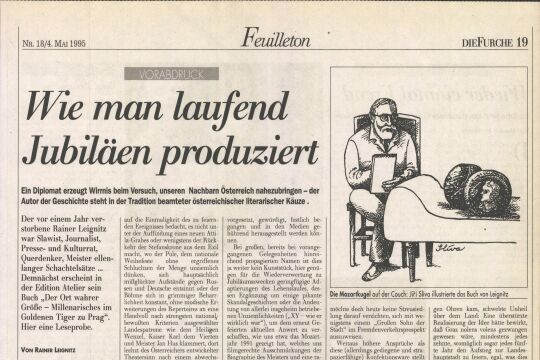

Das bedenkliche, freiheitlich-freisinnige Bürgertum, das die leicht umrissenen Gestalten der „Leute von Seldwyla” kennzeichnet, ist durch den anmutig gekräuselten Humor ihres Schöpfers gemildert. Das eine macht Gottfried Keller zu einem Fahnenträger des Liberalismus im 19. Jahrhundert, aber erst das andere adelt ihn zum großen deutschen Erzähler, zum Dichter. Gottfried Keller zu verfilmen erfordert daher nicht nur Gesinnung, sondern auch Stil. Welcher Film aber hat diese beiden? Der Schweizer Meisterregisseur Leopold Lindtberg aus Wien, dem wir nicht nur Stil- und gehaltvolle Theaterinszenierungen, sondern auch eine ganze Reihe Schweizer Filme von Format danken — wir haben aus der letzten Zeit die neuartigen, sauberen Studer-Filme in Erinnerung —, ist einer der wenigen, denen man ein solches Wagnis von vornherein anvertrauen durfte. Es ist mißlungen, so wie auch die bisherigen (deutschen) Keller-Verfilmungen mißlungen sind. Und das gibt zu denken. „DiemißbrauchtenLiebes- b r i e f e” erzählen von einem eitlen Literaturdilettanten und seinem „hübschen, gesunden und gutmütigen Weibchen” (Keller). Ein vermeintlicher Treuebruch der Frau führt zu Zerwürfnis. und Scheidung — und zu zwei neuen Ehen, des ehemaligen Gatten mit einer ihn anhimmelnden „Frau von Stein” in Taschenausgabe, und der einstigen Gattin mit einem armen geigenden Schulmeisterlein, eben dem Stein des Anstoßes zum Zusammenbruch der ersten Ehe! Ein nichtkatholischer Pfarrer gibt mit erstaunlicher Großzügigkeit den Segen dazu. Eine Fabel also, die von launischen Gedankensprüngen und Ungereimtheiten, besonders aber von einer krausen Ethik nur so strotzt. Gottfried Kellers meisterlicher poetischer Realismus Verdeckte viel von dem demonstrativen Liberalismus des Ideengehalts, die skizzenhaften Umrisse der verkauzten Gestalten nahmen ihm vollends alle Schärfe. Im Film aber werden alle diese Andeutungen riesenhaft vergrößert. So entstehen Karikaturen, wo Keller noch humorvolle Menschen mit Schwächen sah, und breitgeredete Motive nehmen überscharfe, unverständliche Bedeutung an. Darsteller von Rang und Namen bieten streckenweise unterdurchschnittliche Leistungen, die Synchronisierung weist einige sicherlich nicht beabsichtigte Wiener Schlampereien auf („du schläfst”).

Kellers idyllisches Zeitmaß schließlich ist in dem Film zu einem quälend schleppenden Tempo erstarrt. Um so schärfer treten die Kanten der gewagten Fabel hervor und verstärken den unerfreulichen Gesamteindruck des Films.

Unbefriedigt verläßt man auch einen anderen Schweizer Film, „Der letzte Postillon vom St. Gotthard”. Ein ergiebiger Vorwurf, der Widerstand der Alten gegen die buchstäblich bahnbrechende moderne Technik (der Film spielt zur Zeit der ErbauUung der Gotthardbahn), verliert sich in dörfischem Gezänk und banalen Liebeleien. Ein reizender Handlungsrahmen und die großartigen Ausblicke auf das Hochgebirge entschädigen für das schwache Spiel.

Von zwei neuen Abenteuerfilmen schlägt der schöne englische Farbfilm „M e n o f Two Worlds” („Zwei Welten”) den ernsteren Ton an, ohne das tiefe Thema, die Problematik der weißen Zivilisation, voll auszuschöpfen. Leichter, lockerer faßt der amerikanische Film das „Abenteuer in Singapore” eines exzentrischen, im Grunde aber sympathischen reichen Vater- söhnchens und seines Freundes. Befreiender Witz und entwaffnende Ironie rücken manches Gewagte der Handlung in mildere Beleuchtung.

Ein „Farbenfilmta g”; in der Wiener Urania stellte kürzlich die deutsche Erfindung des nunmehr von den Russen verwendeten Agfacolorsystems, vorgeführt durch eine hinreißende sowjetische Sportreportage („Fest der Jugend”), einigen repräsentativen Spitzenfilmen des in England und Amerika zu beachtenswerter Höhe ausgereiften Techni- colorverfahrens gegenüber. Bei aller Brillanz und Stilroutine der farbenschwelgenden Technicolorfilme war der ästhetische Vorrang des farbruhigeren und naturalistischeren Agfacolorfilms unverkennbar. Ob solche künstlerische Erwägungen auf die Dauer den Kalkulationen der Weltwirtschaft standhalten werden, wird erst die Zukunft lehren. Man hört, daß Amerika demnächst durch ein wesentlich billigeres Verfahren beide Systeme aus den Angeln heben will. Auf der Weltbörse des Films ist . immer Krieg. Darum schweigen im Film die Musen so laut zwischen den Fronten.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!