Neue Gedichte aus Oesterreich: das ist beinahe Schon eine Zauberformel geworden. Wenn in Deutschland Preise für Lyrik vergeben werden — und es werden einige Preise vergeben —, fallen sie immer wieder an österreichische Autoren oder, noch häufiger, an österreichische Autorinnen. Christine Busta gewann den ersten Lyrikpreis des Süddeutschen Rundfunks. Drei Dichterinnen, Christine Busta, Christine L a v a n t und Doris Mühringer, gewannen die drei Preise des Lyrikwettbewerbes der „Neuen Deutschen Hefte” in Berlin. Ingeborg Bachmann wurde mit dem Preis der „Gruppe 47”, dem Preis des Kulturkreises im Bundesverband der deutschen Industrie und dem Literaturpreis der Stadt Bremen ausgezeichnet. Wo Anthologien deutschsprachiger Autoren erscheinen, sind österreichische Dichter vertreten.

Das ist ein Phänomen, das mehrere Ursachen hat. Die eine liegt wohl in der hohen Sprachkultur, die fast nie ins Journalistische abgleitet; eine andere im Fehlen modischer Neontöne, die im deutschen Gedicht von heute nur zu oft die Modernität der Struktur ersetzen sollen; die dritte in der Bewahrung des lyrischen Ich (gerade die „originäre Daseinserfahrung” des lyrischen Subjekts wird von der Jury der „Neuen Deutschen Hefte” als einer der Punkte angegeben, der für die Preiszuerkennung entscheidend war). Schließlich das mythisch-archaische Welterlebem das uns abstrakt und kritisch reflektierenden Menschen des 20. Jahrhunderts immer mehr zum entscheidenden Kriterium der Dichtung überhaupt geworden ist: ist doch dieses Welterleben das einzige, was den in den Gedichten beschworenen Gestalten, Erscheinungen und Gefühlen Realität zu geben vermag.

Gewiß finden wir diese Kennzeichen nicht bei allen Dichtem wieder, deren Arbeiten hier zu besprechen sind: zu unterschiedlich sind sie nach Alter, Erfahrung, Anliegen, Temperament und Rang. Alle neun Dichter haben — mit Ausnahme eines der jüngsten unter ihnen, des heute 32jährigen Ernst Jandl, der aber bestimmt nicht schwächer ist als etwa Karl Wawra oder Karl Anton Maly, die 1956 mit Förderungsstipendien zum österreichischen Staatspreis ausgezeichnet wurden — schon Preise erhalten; wenn nicht in Deutschland, so in Oesterreich; die meisten sogar mehrere. So sind ihre Hervorbringungen weitgehend als repräsentativ für die österreichische Lyrik der Gegenwart anzusehen.

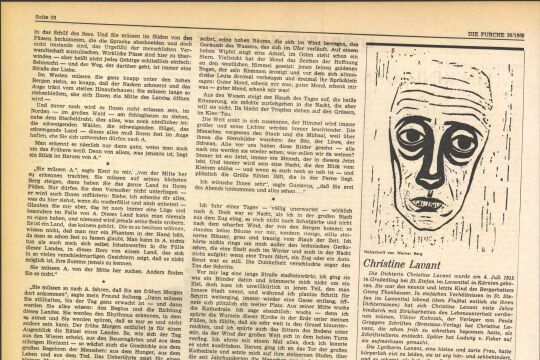

.Die Bettlerschale. Gedichte von Christine La van t. 1 2 SefWCS; Mit einem ‘Mdnis der Dichterin, auf- genommen von Erentraud Müller. Otto-Müller-Ver- lag, Salzburg. Preis 59 S.

So abgeschnitten von aller Welt, wie Marcel Proust in seiner Pariser Wohnung, deren schwere Vorhänge bei Tag nie geöffnet werden durften, seine Jahre verbrachte, lebt die heute 42jährige Christine Lavant. Abgeschieden nicht nur in ihrem Kärntner Flecken (im Lavanttal, dessen Namen sie sich als Pseudonym wählte), wo sie als neuntes Kind des Bergmannes Habernig in Armut geboren wurde und aufwuchs, und wo sie sich jetzt als Strickerin fortbringt, sondern auch, beinahe taub, beinahe ganz erblindet, im wahren Sinne abgeschieden und abgesondert von allem, was unsere Welt ausmacht.

Die Gedichte der Christine Lavant sind ihr Alltag. Sie beschreiben nicht ihren Alltag (denn dann wären sie keine Gedichte), sondern sie sind „Bodensatz” und Niederschlag des Alltags, das, was von ihm bleibt. Wir werden hier Zeugen einer Heimsuchung und Gnadenausschüttung, für die es nur wenige Beispiele in der neueren Literatur gibt; vielleicht, daß manches an die tapfere Simone Weil erinnert, der Christine Lavant in Leiden und Hingabe an das Unfaßbare verwandt ist.

Wenn diese Gedichte das eigentliche Leben der Christine Lavant sind, so ist ihre Größe bestimmt durch die Größe des Lebens. Es ist ein Leben, das, am Maßstab des Kulturtriebs gemessen, wohl nicht bedeutsam ist; und das gerade deshalb ein wesentliches ist, da es — um es in den Worten Paul Klees zu sagen — nahe dem Herzen der Schöpfung gelebt wird, preisgegeben den Heimsuchungen und verbunden mit aller Kreatur und den ewigen Mysterien.

Ihre Gedichte, alle ohne Titel, viele ohne Reim, die meisten von der gleichen Länge, scheinen ein einziges, ununterbrochenes Gedicht zu sein: magisches Wort, ohne das sie den furchtbaren Ansturm von Leere, Leid, Verzweiflung, dem sie ausgesetzt ist, nicht bestehen könnte.

Die Sprache Christine Lavants vereint alle unverbrauchbaren, unabnützbaren Worte: die der Bibel, den Wortschatz des Alltags und die Spruchformeln alter Kräuterweisheiten. Alle Vergleiche sind original, alle Bilder stammen aus dem täglichen Leben: Grummetgras und Mutterkorn, Bohnenschoten und Schnittlauch, mit denen Herz, Gemüt, Seele verglichen oder sonst in Beziehung gesetzt werden.

In diesem Buche halten wir die Dokumente eines verzweifelten und eines dennoch gesegneten Lebens in unseren Händen: „Ich weiß nicht, ob der Himmel niederkniet, wenn man zu schwach ist, um hinaufzukommen?” Wir werden Zeugen, wie ein Mensch geschwisterlich eins wird mit allem, was ist, weil ihm alles mystische Nahrung ist.

Anrufun? des Großen Bären. Gedichte von Ingeborg Bachmann. 88 Seiten. R. Piper äc Co. Verlag, München. Preis 7 DM.

Ingeborg Bachmann, 1926 in Klagenfurt geboren, ist Christine Lavant in vielem verwandt. „Es ist nicht not, von Sternen abzustammen, um aus dem Toben •heil hervorzugehen”, heißt es bei Christine Lavant. Ingeborg Bachmann schreibt: „Trüg mich die Erde nicht, ich lag schon lange still.” Auch ihr geht es darum, der Uebermacht von Schmerz und Verzweiflung die Realität des Gedichtes, des Wortes entgegenzusetzen und aus der Kraft, die es gibt, der Welt standzuhalten. Ingeborg Bachmann, vom Denkstil Wittgensteins und (leider auch) Heideggers beeinflußt, ist viel intellektueller als Christine Lavant; aber auch ihr gelingt es, seelisches Erleben durch Vergegenständlichung in äußere Vorgänge anschaulich zu machen. Wenn freilich ihr erst in einigen Gedichten die selbstverständliche Unmittelbarkeit dieser Verwandlung geglückt ist, die bei Christine Lavant in jedem Gedicht anwesend ist.

Ingeborg Bachmann lebt seit 1953 — mit kurzen Unterbrechungen — in Rom und Neapel. Die mythengeschwängerte Salzluft des mediterranen Lebensraumes gab ihren Versen Frische und Ursprünglichkeit. Zuweilen entsteht aus strahlender Bläue und südlichen Gerüchen ein neuer Mythos, wie der vom „erstgeborenen Land”, ln der Verzweiflung über eine heillose Zeit gewinnt Ingeborg Bachmann gerade in der Tatsache und im Ausmaß dieser Verzweiflung die Kraft, sie zu überstehen und sie zu verwandeln. In einem der schönsten Gedichte des Bandes, „Das Spiel ist aus”, steht die Zeile; „Jeder, der fällt, hat Flügel.”

Der Stufenbrunnen. Neue Gedichte von Karl Wawra. 68 Seiten. Reihe: Neue Dichtung aus Oesterreich. Herausgeber: Rudolf Felmayer. Berg- land-Verlag, Wien. Preis 22 S.

Wie bei Ingeborg Bachmann kommen auch bei Karl Wawra die stärksten Gedichte aus dem Erlebnis des Südens; da ist alles neu, und was er ausspricht, steht sichtbar vor uns. Da gelingen ihm Verse, wie: „Kann nicht der große Tag, der uns einschließt, ver- steinen und so für ein tröstliches Felsalter dauern?” Oder: „Diese Bar ist eine winzige Muschel … Bunte Polster … riechen nach Seegras und Oel und herrlichem schwarzem Kaffee.” Hier, in den „Gedichten aus Capri”, spricht sich unmittelbar ein starkes Lebensgefühl aus, das sofort in seinen Bann zieht. Leider scheint der Aufenthalt auf Capri für Wawra nur von kurzer Dauer gewesen zu lein. Denn neben hinreißenden Gedichten stehen herzlich schwache und banale. So flüchtet er sich immer wieder ins „Unsagbare” : „… so unsagbar der meine” (S. 37), „… in vielen unsäglichen Dingen” (S. 48), „Keins ist mehr so wie jenes unsagbare eine” (S. 51), oder schreibt: „Mein Herz ist schwer” (S. 49). Durch eine Reihe Abstrakta, schief geratene Bilder und unglücklich zusammengesetzte Hauptwörter kommen die vielen guten Bilder nicht voll zur Wirkung. Es hätte nicht sein müssen, daß neben einem schlechthin vollkommenen Vers, wie dem vom Seestern, so unartikulierte Gebilde, wie „Fenster”, „Dickicht”, „Geburtstag”, stehen, Gelegenheitserzeugnisse, die, einmal veröffentlicht, den Gesamteindruck stören.

Andere Augen. Gedichte von Emst Jandl. 64 Seiten. Reihe: Neue Dichtung aus Oesterreich. Herausgeber: Rudolf Felmayer. Bergland-Verlag, Wien. Preis 22 S.

Manches, was für Wawra gesagt wurde, darf auch für Jandl gelten: auch hier wäre eine strengere Auswahl nötig gewesen. Gedichte, wie etwa das „Hochzeitslied”, wirken einfach albern; überhaupt alle Verse, in denen Jandl desillusionierend sein will. Am besten gelingen ihm die langen Gedichte, in denen er ungehemmt aus sich herausgehen kann, in denen er sich von Assoziationen treiben läßt und ungezwungen improvisiert. Da ist das reizvolle Gedicht „Eine Aschantinuß für dich”, das heitere vom „Belvedere”, das skurrile von den „rüstigen Männern” oder das ergreifende „Zehn-Jahre-Pamphlet”. Hier, im langen, frei assoziierenden Gedicht, glauben wir, liegt Jandls Zukunft.

Sterne im Fenster. Gedichte von Karl Anton Maly. Mit einem Vorwort von Rudolf Felmayer. 112 Seiten. Verlag für Jugend und Volk, Wien.

Maly schreibt jene Abart moderner Lyrik — nicht eigentlich modern ist sie —, die im guten Sinne journalistisch klingt. Nicht eigentlich Lyrik sollte man sie nennen; und doch berührt sie einen persönlich. Hier hat ein Mensch die Form gefunden, unmittelbar zu uns zu sprechen, zu sagen, was er fühlt, denkt, auf Dinge hinzuweisen, die ihm wichtig erscheinen, anzuprangern, was verdient, angeprangert zu werden. Maly ist ein Mensch, dem die überkommene Form hohl und die hohle Form zuwider geworden ist, der jede Art des Geschwätzes haßt, der so gradheraus wie möglich seine Randbemerkungen zur Zeit gibt … Manche davon wird zum gelung - nen Gedicht, wie die „Berichtigung”, in welcher schon der Grundeinfall die Struktur ergab, oder der Vers von den „Helden unter der Straße”; ander bleiben bloße Randbemerkung, Beobachtung und Anmerkung dazu. Ob aber nun Gedichte oder nicht! alle diese Texte sollten in der Zeitung stehen an Stelle der dort Sonntag für Sonntag wiedergekauten Frühlings-, Sommer- und Herbstreimereien. Denn die Arbeiten Malys haben der modernen Lyrik ihre leichte Verständlichkeit voraus, die sie jedermann zugänglich macht.

Seht, wie ihr lebt. Gedichte von Franz Kießling. 72 Seiten. Mit sechs Holzschnitten von Werner Berg. Verlag Kurt Desch, Wien-München- Basel.

Kießling ist — ähnlich wie Maly, aber von weit höherem Rang — ein Laienprediger. Die meisten seiner Gedichte haben den Charakter von Reden: sie sind rhetorisch gebaut, haben Kraft, Mut, Vehemenz, sind schlicht und überzeugend in der Diktion. Kießling will mit seinen Gedichten ins Leben wirken, auf ihm ruht das Amt des Propheten, der uns vor den Gewittern, die kommen werden, warnt und zur Selbstbesinnung mahnt. Er will gewiß nicht die „Welt neu aufbauen” oder das „Abendland retten”; alle Phrasen sind ihm zuwider. Aber er sagt: Erinnert euch an die Zeit, als ihr euer erstes Lesebuch hattet, als ihr sieben Jahre alt wart! Und daran, wie ihr damals die Welt saht. Und seht, wie ihr heute lebt! — Viele der Gedichte Kießlings haben die Stärke der Verse Bertolt Brechts.

Dieses Dunkel heißt Nacht. Ein Gedicht von Gerhard Fritsch. 56 Seiten. Reihe: Neue Dichtung aus Oesterreich. Herausgeber: Rudolf Felmayer. Bergland-Verlag, Wien. Preis 22 S.

Es ist wohl das Verdienst T. S. Eliots, mit seinem „The Waste Land” das „lange Gedicht” in unserem Jahrhundert wieder ermöglicht zu haben. Ueber- haupt hat die neuere amerikanische Literatur von Hart Crane bis zu W. H. Auden eine Reihe bedeutungsvoller und zeitnaher „langer Gedichte” geschaffen, während diese im Deutschen bisher nicht recht heimisch geworden sind. So hat dieses Gedicht von Gerhard Fritsch Pionierdienste zu leisten. Ausgezeichnet gelingt Fritsch die Bewältigung des Zeitproblems: Vergangenes und Gegenwärtiges durchdringen einander und verfestigen sich auf einer Nachtfahrt — das Gedicht ist im gleichbleibenden Rhythmus des fahrendes Zuges geschrieben — zu einem höheren Augenblick: dem Augenblick des Gedichts, dem Augenblick, der Dauer hat.

Musik zu einem Lebenslauf. Gedichte von Albert Paris Gütersloh. Mit einem Nachwort des Dichters. 80 Seiten. Reihe: Neue Dichtung aus Oesterreich. Herausgeber: Rudolf Felmayer. Bergland-Verlag, Wien. Preis 22 S.

Den Auftakt dieser ersten Sammlung der Gedichte Güterslohs bilden die „Gedichte des Jünglings” aus den Jahren 1911 bis 1914. den Hauptteil die „Gedichte des Mannes”, die leider nicht datiert sind. In seinem Nachwort, einem Meisterstück essayistischer Prosa, bemerkt Gütersloh, daß er im Wesen Prosaist, nicht Poet ist — und bemerkt es in so bezwingend glänzendem Stil, daß wir es, selbst wenn wir keine seiner Erzählungen kennen würden, glauben müßten. Seine Gedichte seien, so sagt er, einen Einwand des — gedachten — Rezensenten vorwegnehmend, keine Gedichte, sondern poetisierte Tagebuchaufzeichnungen. Dies trifft, so widerspricht nun der — leibhaftige — Rezensent dem Dichter, nur auf die „Gedichte des Mannes” zu. „Die Gedichte des Jünglings” dagegen scheinen durchaus als Gedichte zum Wort gekommen zu sein. Sie wirken in ihrer zeitbestimmten Modernität weit eher als expressionistische Lebensäußerung denn als bloß private Randnote.

Zwischen die „Gedichte des Jünglings” und die des reifen Mannes fällt der Entschluß des Dichters, seine Sprachbegabung ganz in den Dienst der Prosa zu stellen und die Kunst der Poesie nur noch als Liebhaber auszuüben. Das Ergebnis ist bekannt: es ist der Prosaist Gütersloh, der nur in einer Linie mit Männern wie Robert Musil, Hermann Broch und Joseph Roth genannt werden darf. Indem er die Lyrik zum „Privatissimum” erklärte und alle Anstrengung in die Prosa setzte, gab er seinem Lebenslauf jene entschiedene Wendung, die ihn schließlich zum Meister deutscher Sprache, zum großen österreichischen Dichter werden ließ.

Vom schwarzen Wein. Ausgewählte Gedichte von Theodor Kramer. Herausgegeben von Michael Guttenbrunner. Otto-Müller-Verlag, Salzburg. 112 Seiten. Preis 42 S.

Kramer hat sein Werk geschrieben „für die, die ohne Stimme sind”: Ziegel- und Schnapsbrenner, Taglöhner und Tagdiebe, Pflasterer und Kanalräumer, für die, die von Schicksal und Gesellschaft beiseite geschoben wurden. Er hat sie in ihrem Wesen begriffen, wie nur ein Leidender und Mitleidender, und das heißt in letzter Konsequenz: ein Liebender einen anderen Menschen begreifen kann. Der heute im Exil in England lebende Schwerinvalide Theodor Kramer ist einer der letzten lebenden Volkslieddichter. Er schreibt Verse, die auch in der „Dreigroschenoper” stehen könnten, doch sind sie ohne Sarkasmus und Ironie und nicht aggressiv. Der

Ton der Drehorgel, einer „Orgel aus Staub”, zieht sich durch seine prägnanten, sangbaren Strophen. Kramers Werk ist eine einzige Lobpreisung der Welt; eine Rühmung allerdings, die aus dem Munde eines Mannes kommt, der Bitterkeit und Elend der Welt ganz gekostet hat; und also mehr ist als bloße Rühmung, nämlich Verwandlung, Heilung, Heiligung. Nur ein Abseitiger, ein vom Alltag der Satten Aus- gestoßener wird die Gnade der Welt ganz fassen können. Wieland Schmied