O, der Wahnsinn der großen Stadt...

(TrakI .An die Verstummten.) Georg TrakI haßte die Städte in gesteigertem Maße. Er haßte Salzburg, er haßte Wien, er haßte schließlich Innsbruck. Er haßte Ansammlungen von vielen Mensdien, er vertrug sie in einer Art von Platzangst nicht einmal beim Dienst in der Innsbrucker Garnisonsapotheke oder in Banken. Als er, wenige Monate vor seinem Tod, mit dem Herausgeber des „Brenner“, Ludwig von Ficker, einen Teil jenes Künstlerfonds, dessen Zuwendung der gütige Freund vermittelt hatte, gemeinsam mit diesem in einer Bank abheben wollte, brach ihm, wie immer in solchen Fällen, kalter Sdiweiß auf derStirne aus, und wie von Furien gejagt, floh er ins Freie.

Von 1908 bis 1910 datiert, mit Unterbrechungen daheim in Salzburg, der längste Aufenthalt des Dichters in Wien. Er mußte nach dem dreijährigen Praktizieren in einer Salzburger Apotheke die nötigen Semester an der Universität absolfceren, um den Grad eines Magister pharmaciae zu erlangen, im Anfang auch nebenbei das Einjährigfreiwilligenjahr durchzustehn. Später kam Georg TrakI nur mehr gelegentlich dorthin. Zweimal auf Stellensuche, bei welcher ihn das- eine Mal Adolf Loos unterstützte. Einen kleinen Posten, den er 1913 in einem Ministerium bekleidete, quittierte er schon nach einigen Tagen und floh nach Tirol, wo er in Mühlau bei Innsbruck in Ludwig von Fickers behütendem Heim wieder Ausgleich und Ruhe fand; ein wenig inneren Frieden, was bei seiner erschreckenden Zerrissenheit nur schwer und selten möglich war. Die Briefe des Dichters, die wenigen, welche uns bis heute, meist an die wenigen wirklich guten Freunde gerichtet, überliefert sind, haben den kurzen Atem des Telegramms. Jäh, wild oft im Ausdruck, verzweifelt, drängend, das eigene Elend hinausschreiend in eine für TrakI böse, infernalische Welt.

Aus einem Schreiben an Erhard Busch-beck vom 20. Mai 1911 erfahren wir, daß er mit dem einen 6einer beiden Wiener Freunde, dem späteren Bezirksarzt im Burgenland, Dr. Schwab, „unsinnig wie noch nie gezecht und die Nächte durchgebracht“ habe. „Ich glaube, wir waren alle zwei vollkommen verrückt“, fügt er noch hinzu. Eine der traurigsten Erinnerungen des an Jahren noch so jungen Dichters ist später das kurze Vorspiel zu dem bald darauf erfolgenden Tod, worüber er in einem Brief an Ficker vom 11. November 1913 berichtet: „Ich habe jetzt zwei Tage und zwei Nächte geschlafen und habe heute noch eine recht arge Veronalvergiftung ...“ Daranknüpfend, fügt er in tiefer Mutlosigkeit: .....und es wird alles im Dunklen enden.“ Ein leider prophetisch sehr genaues Wort, den eigenen Tod, der ein Jahr darauf in Krakau erfolgte, betreffend.

Professor Buschbeck berichtet in seinen Jugenderinnerungen an Georg TrakI — er war des Dichters bester und verständigster Freund in Schulzeiten und während der Hochschuljahre neben der-, später in ganz anderer Weise ihm nahe werdenden Ludwig von Ficker gewesen —, daß dieser während der ersten Wiener Monate in einer scheußlichen und an sich bedrückenden Gegend gewohnt habe, die wohl auf seinen Gemütszustand besonders deprimierend eingewirkt haben muß. „Hier (in Wien) wohnte er, wie ich mich von einem Besuch erinnere, östlich des Bahnhofs, in der Nähe einer Kaserne, in einem kommunen neuen Haus, das zwisdnen seinen Feuermauern allein, ohne Nachbarschaft, dastand, mit einem Ausblick auf ein Maisfeld. Er fühlte sich sehr unglücklich dort und verlassen.“ („Erinnerung an Georg TrakI“, Brenner-Verlag, Innsbruck.)

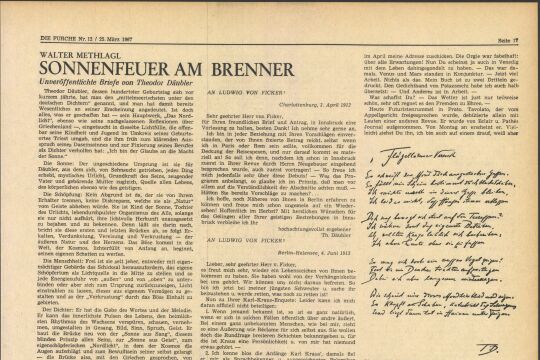

Durch die Liebenswürdigkeit der in Salzburg noch lebenden Geschwister Georg Trakls, vor allem des Majors a. D. Fritz TrakI, der mir bei Herausgabe des Gesamtwerks seines Bruders in dankenswerter Weise zur Hand ging, kam kürzlich auch ein Brief des Dichters in meine Hände, der in seiner Art unter allen bis heute bekannten Schreiben desselben als das längste und ausgeglichenste erscheint, das wir von ihm besitzen. Ausgeglichen schon deshalb, weil der Brief in einem Augenblick der Sammlung, des Beruhigtseins geschrieben und voll unglaublich weitreichender dichterischer und philosophischer Erwägungen ist.“Dazu wäre noch nachdrücklich zu bemerken, daß Georg TrakI, als er diesen Brief schrieb, erst 21 Jahre zählte. Die Reife und Vollendung seines Geistes tut sich darin in einer Schönheit und klaren Tiefe auf, die stumm und ergriffen bewundern läßt. Der Brief wurde, nach dem Datum des Poststempels zu schließen — TrakI datierte seine Briefe fast in keinem Fall — am 5. Oktober geschrieben und ist an die heute in Oberösterreich lebende Schwester Minna (verehelichte von Rauterberg) gerichtet. Er bestätigt ebenfalls, was von mancher Seite noch immer bezweifelt werden mag, wie sehr verbunden der Dichter trotz aller Verschiedenheit der Interessen seinen engsten Angehörigen gewesen ist und daß er nicht allein der Lieblingsschwester Gretl mitteilte, wie es jeweils in seiner Seele aussah. Hier in diesem schönen, sprachlich edel geschliffenen Brief gab er gleichsam sein Innerstes, alles, was ihn bewegte, erschütterte, quälte, sein Schweben zwischen Realität und Irrealität.

Sehr herzlich entschuldigt er sich einleitend für sein langes Schweigen. Die „veränderten Verhältnisse“ hatten ihn etwas aus der Fassung gebracht, meint er, aber man gedenke der Seinen nun wieder um so lebhafter, „wenn man wieder zu sich gebracht ist“. Könnte ein anderes Wort zielsicherer und treffender dieses Zwischenreich der Gedanken Georg Trakls kennzeichnen als jenes schlicht und offen hingesagte?

Er fährt weiter fort, seine Verwandlung im Seelischen durch den Zusammenprall mit der Großstadt zu schildern. Dabei hält er sich sozusagen aus sich heraus und ist bemüht, sich aus der Distanz zum eigenen Ich genau zu beobachten. „Was mir in diesen Tagen geschah, das zu beobachten hat mich genugsam interessiert, denn es schien mir nicht gewöhnlich und trotzdem wieder nicht 60 außergewöhnlich, wenn ich all meine Veranlagungen in Betracht nehme.“ Die Begegnung mit der Großstadt, sonst in Gedichten und anderen Briefen nur am Rande gekennzeichnet, erfährt eindringliche Ausdeutung: „Als ich hier ankam, war es mir, als sähe ich zum erstenmal das Leben so klar wie es ist, ohne alle persön-iche Deutung, nackt, voraussetzungslos, als vernähme ich alle jene Stimmen, die die Wirklichkeit spricht, die grausamen, peinlich vernehmbar. Und einen Augenblick spürte ich etwas von dem Druck, der auf den Menschen für gewöhnlich lastet, und das Treibende des Schicksals.“ Noch immer in diesem großartig freimütigen Sinnieren befangen, hält sich TrakI aus sich heraus, objektiviert das Schicksal des Großstadtmenschen aus distanzierenden Erfahrungen.

TrakI war in jenen Jahren von furchtbaren Visionen heimgesucht, in welchen die animalischen Triebe, Mordgedanken, Dämonisches seine Sinne bedrängten und folterten. („ .. - zu seinen Häupten erhob sich der Schatten des Bösen. Wie ein flammender Wolf kommt er sich vor, erwürgt eine Katze und fürchtet sich vor seinem Mörder, denn er hat ja selbst etwas Mörderisches in sich.“ „Der Mensch und Dichter Georg Trakl.“ Von Erwin Mahrholdt. „Erinnerung an Trakl“, Brenner-Verlag.) Es war eine Heimsuchung, ähnlich der des heiligen

Antonius. Die Großstadt brachte natürlich eine Gärung dieses versucherischen Drängens in und um ihn. Er erkannte die Gefahr. Er gibt in seinem Brief an die Schwester Minna gewissermaßen einen Kommentar zu seinen Gedichten aus jener Zeit, einen Kommentar aber auch, der wie ein nach innen ge-schautes Bild des Hieroymus Bosch oder des Höllen-Breughel sich darbietet: „Ich glaube, es müßte furchtbar sein, immer so zu leben, im Vorgefühl all der animalischen Triebe, die das Leben durch die Zeiten wälzen. Ich habe die fürchterlichsten Möglichkeiten in mir gefühlt, gerochen, getastet und im Blute die Dämonen heulen hören, die tausend Teufel mit ihren Stacheln, die das Fleisch wahnsinnig machen. Welch entsetzlicher Alp!“ Unwillkürlich drängt sich hier die dritte Strophe von Rilkes durch ein Gemälde Cezannes angeregtem Gedicht „Die Versuchung des heiligen Antonius“ in den Sinn, die da lautet:

Und da schrie er nach dem Engel, schrie! und der Engel kam in seinem Schein und war da: und jagte sie wieder in den Heiligen hinein, daß er mit Geteufel und Getier in sich weiterringe wie seit Jahren und sich Gott, den lange noch nicht klaren, innen aus dem Jasen destillier.

Sq muß es mit Trakl gewesen sein, als er die oben angeführten Zeilen schrieb, nur ein Stück weiter schon, denn er schien sich, wenigstens vorübergehend, aus dem heißen inneren Ringen und Kämpfen Gott „destilliert“ zu haben. Er schreibt weiter: „Vorbei! Heute ist diese Vision der Wirklichkeit wieder in Nichts versunken, ferne sind mir die Dinge, ferner noch ihre Stimmen, und ich lausche, ganz beseeltes Ohr, wieder auf die Melodien, die in mir sind, und mein beschwingtes Auge träumt wieder seine Bilder, die schöner sind als alle Wirklichkeit! Ich bin bei mir, bin meine Welt! Meine ganze, schöne Welt, voll unendlichen Wohllauts.“ Diese Stelle in dem Brief gibt mir die Möglichkeit, den Beweis für die Vermutung anzutreten, welche ich in meinem Essay über Trakl im dritten Band der bei Otto Müller in Salzburg erscheinenden Gesamtausgabe ausspreche; daß nämlich das von mir aufgefundene Fragment einer Tragödie in drei Akten, die als ganzes verloren ging und die den Titel trug „Don Juans Tod“, im Jahre 1908, wenigstens zum Teil, geschrieben wurde. Die erhaltenen Szenen bringen am Schluß einen Monolog des Helden, der In der voraufgegangenen Nacht Donna Anna ermordet hat. Dieser endet mit den Worten: Hier öffne ich dem Leben weit die Pforten, Und tönend braust “s herein, midi zu umfassen, Mit seinen Schwingen hüllt 's mich ein

— und ich —

Bin seinl

Und atma ein die Welt, bin wieder Welt, Bin Wohllaut, farbensüßer Abglanz — bin Unendliche Bewegung — bin.

Diese Parallelität der Gedanken im Brief und im Drama ist typisch für Georg Trakls Art zu dichten. Ganz am Schluß seiner kurzbemessenen, doch erfüllten Lebensbahn finden wir ein Ähnliches. Im Mai 1914 schrieb er das eine der fünf Prosastücke, das „Offenbarung und Untergang“ heißt. Im Nachlaß findet sich ein zweites Dramenfragment, eines symbolistischen diesmal, man könnte es im besten Wortsinn sogar surrealistisch nennen, das, in Dialoge aufgelöst, fast aufs Haar genau den Text der Prosafassung enthält. Man sieht daraus also, wie es in diesem Menschen immerfort dichtete, ganz gleich, was er schrieb, wie er in Dichtungen dachte, vornehmlich in Gedichten, denn auch seine Prosa hat den Schwung des rhythmisch Bemessenen. Er lauscht eben beseelten Ohres auf die Melo dien, die in ihm sind, und er erschaut die Dinge, die sein Gedicht füllen werden mit

„beschwingtem Auge“, das Bilder träumt „schöner als alle Wirklichkeit“.

Georg Trakl schließt den für sein Bild so bedeutenden Brief, der einen weiten Blick tun läßt in die geheimnisvoll verhüllten Bereiche seines Innern, indem er voll brüderlicher Verbundenheit die Sdiwester „aus tiefstem Herzensgrund“ grüßt, die „glücklich zu sehen“, sein bester Wunsch ist.