Der Ort St. Stefan im Lavanttal ist kein bedeutender, nicht einmal ein anziehender Ort, das Kino spielt Heimatfilme, im Espresso, das modisch wie jedes andere Espresso aussieht, steht eine Musikbox, im Wirtshaus wird Freitag und Samstag abends getrunken und auch gerauft, Sommerfrischler kommen kaum hierher. Unter der Woche sieht der Ort still, fast ausgestorben aus, die Kinder sind in

der Schule, die Frauen beim Greißler oder beim Kochen, die Männer bei der Arbeit; die meisten sind im Bergbau mit der Braunkohlenförderung beschäftigt.

St. Stefan hat einen kleinen Bahnhof, aber es liegt drei Kilometer ab von der großen Durchzugsstraße durch das Lavanttal, der Pack-Bundesstraße, die Graz mit Klagenfurt verbindet. Eine Seitenstraße führt von Wolfsberg nach St. Stefan, und der ganze Ort besteht eigentlich nur aus dieser Straße, an der seine zeitlos häßlichen Häuser liegen. Die meisten haben kleine Obst- und Gemüsegärten herum. Der Wald ist eine halbe Gehstunde, der Lavantfluß, hier schon durch viele Abwässer verdreckt, vielleicht ebensoweit entfernt, der Horizont wird von Pack- und Saualpe abgeschlossen.

Ich weiß nicht, ob jemand, der nicht durch Geburt oder Beruf an den Ort gefesselt ist, freiwillig nach St. Stefan ziehen wird: das Lavanttal ist so reich an landschaftlich faszinierenden Stellen, daß es schwerfällt, sich auszudenken, jemand könnte das kleine Nest ihnen vorziehen.

Für Christine Lavant hat sich diese Frage nie gestellt. Hier hat sie gelebt, solange sie zurückdenken kann, hier ist sie aufgewachsen, hier ist ihre Heimat.

Christine Lavant wurde in Groß-Edling geboren, einem Flecken nahe bei St. Stefan, am 4. Juli 1915, als neuntes und letztes Kind eines Bergarbeiters. Ihr Vater hieß Georg Thonhauser, und als Christine Thonhauser wurde sie ins Taufregister eingetragen. Als sie zu schreiben und damit zu versuchen begann, immer wieder und oft nur für Augenblicke aus ihrem engen Dasein herauszutreten, wählte sie sich als Namen für den Menschen, der da schrieb, den Namen ihres Heimattales: Lavant

Die Familie war sehr arm, und zwei Geschwister Christine Lavants starben sehr jung. Die anderen wuchsen oft mit Hunger auf, kauten karge Früchte und mußten früh arbeiten. Christine Lavant war viel krank, und die Spuren der Krankheit haben ihren kleinen, schmächtigen Körper für immer gezeichnet. Augen und Ohren sind sehr schwach, verschlossen sich gleichsam vor der feindlichen Umwelt.

Aber das alles führt zu sehr ins Private, in einen Bereich, den zu überwinden Christine Lavant ja zu schreiben begonnen hat. So scheut man sich hier, zuviel zu sagen; nicht woher wir kommen, sondern wie weit wir uns von unserem Ursprung entfernt, haben, ist wichtig, meint Heimito von Doderer; und uns soll es wichtiger sein, die Wegstrecke des bisherigen Werkes der Lavant anzudeuten, als bei ihrer Herkunft zu verweilen.

Jede Begegnung mit Christine Lavant führt uns mit einem lebhaften, natürlichen, unverbildeten Menschen zusammen, einer Frau von großem Charme, die sehr schlagfertig und witzig sein kann. Keineswegs ist sie die einfältig-naive Kräuterfrau vom Land, als die sie in dem einen oder anderen Rundfunkinterview erschienen sein mag. Die mundartliche Färbung all dessen, was sie sagt, ihre sehr persönlichen Ansichten und die unverblümte Ausdrucksweise werden zu diesem Eindruck beigetragen haben; auch schlüpft sie gern in irgendeine Maske, um dummen und aufdringlichen Fragen und Fragern zu entgehen. Im persönlichen Gespräch gibt sie sich so offen, wie man ihr gegenübertritt; wer nichts von sich selber sagt, dem wird auch sie sich nicht erschließen. Sie kann zuhören, wenn man erzählt; und sie kann dann plötzlich etwas Wesentliches sagen, daß man spürt: es ist nicht mehr nötig, zu sprechen, es ist alles schon gesagt.

Vielleicht sind es die großen, zugleich fragenden und wissenden Augen, die Christine Lavant so sehr den Ausdruck eines hinhörenden, auf eine sehr ferne und leise Stimme horchenden Menschen geben. Diese Augen sind es, die am längsten und unauslöschlich in unserer Erinnerung bleiben. Worte können den Ausdruck dieser Augen kaum beschreiben; es sind nicht Augen, die scharf beobachten und analysieren; es sind die Augen einer Kurzsichtigen, aber Augen, die alles gesehen haben und die nun alles wissen; die nicht mehr zu beobachten brauchen, sondern die von Innen her die Welt herstellen; Tore, durch die weniger die Außenwelt eintritt, als durch die Christine Lavant uns entgegenkommt, und uns nahe ist, indem sie uns ansieht.

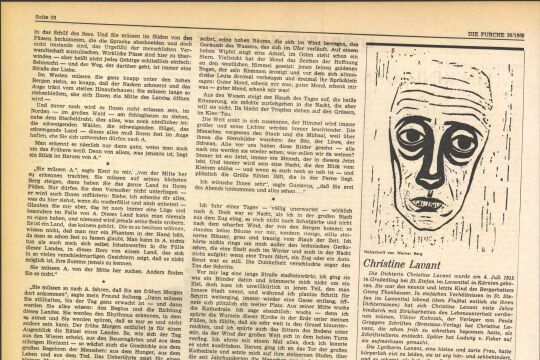

In wunderbarer Weise hat der Maler Werner Berg diesen Ausdruck der Augen auf vielen seiner Holzschnitte und Gemälde wiedergegeben, hat er immer wieder seine Augen um diese Bildnisse gebaut; der seltene Fall des jcgngenialen Porträts ist hier erreicht, das mit der-Leiblichkeit auch die Geistigkeit des Dafgestellten für irtimer'bewahrt. Wahrscheinlich konnte nur ein Künstler di se Bilder schaffen, der, wie die Lavant, im gleichen Boden, in jenem Kärnten wurzelt, das in seiner Zweisprachigkeit Restmodell der alten Donaumonarchie ist; dessen künstlerische Situation in ihrer Abgeschiedenheit von allem Betrieb und allen aktuellen Tendenzen der ihren ähnelt; und der sie in ihrer dem Dunkeln offenen Existenz verstand. Keinen anderen Menschen hat Werner Berg so oft und so eindringlich dargestellt wie gerade die Lavant, und keiner hat sie so tief gesehen wie der Maler vom Rutarhof. So wird uns ihr Bild vor Augen bleiben.

Die Gedichte der Christine Lavant sind ihr inneres Tagebuch, die Autobiographie ihrer Seele, und darum im Grunde ein einziges unaufhörliches Gedicht, das erst mit ihrem Tode enden wird.

„Seit ich den Leib meiner Mutter verließ, war ich niemals wieder geborgen“, schreibt Christine Lavant und ist in diesem Empfinden eins mit Benn, der sich zurück in das Urstadium des Schleims und der Zelle sehnte, denn auch die Verköperung im niedrigsten Wesen erschien ihm zu weit „und litte noch zu sehr“, eins auch mit Samuel Beckett, dessen ganzes Werk nichts sagt als „vorbei“ und „aus“ und „zu Ende“, um Aufhören, Erlöschen, Enden inbrünstig ringt und in einem seiner Gedichte ganz ähnlich seinen Willen zum Zurück in den Leib der Mutter ausspricht, und wenn es

ginge, noch weiter zurück, denn auch dort ist noch zuviel Liebe und damit zuviel Leid. „Wir hätten niemals geboren werden sollen“, in diesem Satz spricht sich das Empfinden einer ganzen Generation aus.

Von christlicher Seite ist solchen Dichtern wiederholt ihre mangelnde Bereitschaft zum Leiden vorgeworfen worden; doch glaube ich, daß dieser Vorwurf heute nicht mehr zutrifft: denn die Bereitschaft zu leiden setzt auf jeden Fall das Bewußtsein einer Sinnhaftigkeit des Leidens voraus, also eine heile, hieratische Welt, die in einer göttlichen Dreieinigkeit geborgen ist. Wer in unsere profanierte, desakralisierte Welt hineingeboren ist und sie nicht mehr religiös und geordnet zu erleben vermag, dem wird und muß alles Leiden sinnlos erscheinen. Diese Sinnlosigkeit des Leidens ist schlimmer als der Schmerz selbst, ja sie ist eigentlich Grund und Wurzel alles Leidens. Ein Leiden, das innerhalb eines christlichen Weltbildes, einer eschatologischen Erwartung „geborgen“ ist, ist zu ertragen, denn ihm entspricht eine himmlische Freude; ja, es ist schon ein Abglanz dieser himmlischen Freude selbst. Wer aber das Leiden dieser Welt und an dieser Welt erlebt, der wird zunächst für sich selbst, und dann, über sich selbst hinaus wachsend, dieses Leid zu überwinden versuchen durch eine Objektivierung, durch eine neue Ordnung und Sinngebung: also durch die Kunst. Der wird, wie Theodor W. Adorno Marcel Proust einmal nannte, ein „Märtyrer der Freude" werden.

So abgeschnitten von aller Welt wie Marcel Proust in seiner Pariser Wohnung, deren schwere Vorhänge bei Tag nie geöffnet werden durften, seine Jahre verbrachte, lebt auch Christine Lavant, beinahe taub, höchstgradig kurzsichtig, abgeschieden und abgesondert von allem, das unsere Welt ausmacht. Ein solches Leben wird fast ganz unabhängig von der umgebenden äußeren Welt und der Zeit und hat sich in die Seele zurückgezogen. Dort spielen sich alle Kämpfe, alle Ereignisse ab. Ein solches Leben ist offen und ausgesetzt nur den dunklen Kräften der Erde, den Dämonen, Waldgeistern und Wurzelfrauen, und den Sternen, dem Mondlicht, dem Widerschein der Sonne und vielleicht auch der heimlich wirkenden Gnade. Nachts, wenn sie nicht schlafen kann, geht Christine Lavant die Straße des Heimatdorfes entlang, die dann verwandelt ist von der Dunkelheit, heimgefallen an die Anonymität der Nacht, nur noch irgendein Stück Straße, das irgendwohin führt, ausgespannt zwischen dem Bellen eines Hundes und einem fernen Licht, Haus oder Stern. Da entstehen dann die Gedichte und werden zu Hause am Tisch, der Eßtisch und Schreibtisch ist, festgehalten.

Die Gedichte der Christine Lavant sind ihr Alltag. Sie beschreiben nicht ihren Alltag (denn dann wären sie keine Gedichte), sondern sie sind der Bodensatz des Alltags, da®, was von ihm übrigbleibt. Sie sind unmittelbarer Niederschlag ihres täglichen Lebens, Ausdruck furchtbarer Heimsuchungen und zugleich Zauberformel und magisches Wort, die sich in der Seele bilden, ohne die sie ihren Ansturm von Leere, Leid, Verzweiflung, dem sie ausgesetzt ist, nicht be- stehervJ ijptte, JČįįeįfs ihre Gpjliöhte, die ®ätlejungelähr gleich ląng sind, trtgt einen Titel. So erscheinen sie, einander bedingend wie die Stünden eines Tages,' als ein einziges ununterbrochenes Gedicht, ein Gedicht, das ihr Leben ist. Jede Stunde, jeder Tag wird da zur Grundfigur des Lebens. Niemals sind diese Gedichte bloßes Protokoll von Assoziationen, sondern das, was sich am Grunde der Seele an heimlichen Vorgängen begibt, wird ins Sichtbare gehoben, wird Figur und Form.

Wenn diese Gedichte das Leben der Christine Lavant sind, so ist ihre Größe bestimmt durch den inneren Reichtum ihres Lebens. Es ist ein Leben, das — um es in den Worten Paul Klees zu sagen — nahe dem „Herzen der Schöpfung“ geient wird, das, wenn auch gefährdet und den Schrecken der Heimsuchungen preisgegeben, verbunden ist mit dem Wurzelboden, aus dem Zwiebel und Wacholderbeere wachsen und der Wiesel und Grille nährt, ein Leben, das verbunden ist mit Mond und Tod.

Die Dinge erscheinen abwechselnd feindlich und freundlich, und diese Welt enthält ebenso viele christliche wie heidnische Elemente. Das Leben der Lavant ist ebenso voll von Ergebenheit wie von Auflehnung, ist gottfern und voll inbrünstiger Gottessehnsucht; auch Jesus, den sie immer wieder anruft, ist da, doch treibt Er „in einem Kahn sehr weit am andern Rand der Welt, dort, wo die Helfer alle sind“. Mehr als der christliche ist es der Gott des Alten Testaments, den Christine Lavant erfährt, der sie „schüttelt mit Seinen abgefeimten Würgefingern" und der die „küm

merliche Freudenähre.. .in den Wind streut“. Sie ringt mit Ihm um das bißchen Freude, das der Mensch zum Hiersein braucht.

Die Freude ist überhaupt ein — bisher viel zuwenig gesehenes — Schlüsselmotiv der Lavant, wenn auch die Freude, die ihr schließlich zuteil wird, von anderer Art ist als die ursprünglich verstandene.

Früher war ich nie freudig genug.

Erst beim Verscharren der goldenen Wurzel heute, während die Augen weinten, stieg eine stählerne Freude herab, um mein Herz zu durchbohren.

Eine solche Freude ist nicht mehr Gegenteil des Leides, sondern die Aufhebung und Aufnahme des Leidens in eine höhere Synthese und sie entspricht vollkommen der an anderer Stelle ausgesprochenen Bitte um Hinfälligkeit: „Einmal möchte ich würdig werden und elend sein nach dem Maß meiner Kräfte.“

schlau, verzweifelt und froh, zweifelnd und gläubig, sie ist ein Mensch. Und sie ist eine Dichterin. Und darum immer zugleich auch Schauspielerin, Schauspielerin ihrer selbst, Schauspielerin bis zur Selbstrührung und Selbstblendung: ein Zug, den sie mit vielen Gestalten der Kunst gemeinsam hat. Wieviel List und Verstellung waren in Henri Rousseau, dem Zöllner, der seine botanischen Skizzen versteckte, um dė'ri"'Žeitgepo ft-als der-filnM urid .ftnaginatjveeMsJßt.gSgen- über?xrtreten?''Ändert das eftien'įsėuttatt.seimemnkūnsttlean- slhen Rähg? vijd Hemingway, fieser 'miserable 'Stilr

Die Welt will sich von allem ein Bild machen, will jeden Menschen auf ein möglichst simples Bild, auf seinen Typus festlegen. Aber die Wirklichkeit ist vielfältiger, auch die Wirklichkeit der dichterischen Existenz der Christine Lavant. Sie ist dieses und jenes, demütig und hoffärtig, ergriffen und ergreifend, naiv und wissend, einfältig und kämpfer, wollte lieber als Analphabet denn als unmännlich erscheinen und war doch nichts anderes als ein höchst disziplinierter Schriftsteller. Der Bucklige duckt sich tiefer zusammen, um wirklich „der Bucklige“ zu werden, der Bettler trägt seine häßlichsten Lumpen zuoberst. In all diesen Übertreibungen, Verstellungen und Intensivierungen ist immer auch ein Stück Menschwerdung, Gestaltwerdung versteckt. Das dürfen wir nicht übersehen — sonst sind wir zu rasch enttäuscht und desillusioniert, wie wir es in unserer Jugend waren, als wir erfuhren, daß Coopers Gestalten nicht wirklich gelebt hatten und daß es in Parma gar keine Kartause gab

Das archaisch-mythische Erleben der Welt — das uns abstrakt und kritisch reflektierenden Menschen des 20. Jahrhunderts wieder zum entscheidenden Kriterium echter Dichtung geworden ist — finden wir bei Christine Lavant beinahe in jeder Zeile. Jede Naturerscheinung ist ihr ein Du, ist erlebbare Persönlichkeit, ist ein Gegenüber, dem wir auf gleicher Ebene begegnen und mit dem wir sprechen können. „Mit Asche wirst du verhandeln müssen, mit winselnden Knochen Gespräche führen und das Losungswort aus dem Rauche erraten “ heißt es, oder ein anderes Mal: „Aus schwarzer Kohle stieg ein Stern und sprach die Hirten in mir an." Gegenstände werden als willens- und gefühlsbegabt erlebt, wir hören von einem „zornigen Brunnen“. Die Schwäche ihrer Sinnesorgane wird bösen Kräften zugeschrieben: „Jemand nahm meine Augen zu sich, jemand belauscht mich mit meinem Gehör.“

Auch Angst, Hoffnung. Mut erscheinen als willensbegabte, selbständige Geschöpfe. So heißt es von der Angst: „Oft rede ich sie an, singe und bete für sie, oder lese ihr stundenlang vor “, und an anderer Stelle: „Einer soll zu meiner Angst sich legen, einer sich auf meine Sehnsucht knien, feste Fäuste müssen beide haben, daß die Nachbarn keine Schreie hören." Ein ungeheurer Vorgang: Begriffe, die uns abstrakt und leer geworden sind, gewinnen Fleisch und Blut, richten sich auf und atmen. Hier, in diesem Leben, vollzieht sich Dichtung, erfüllt sich das Wort mit Sinn. Wir erfahren: ..Es ist nicht not, von Sternen abzustammen, um aus dem Toben heil hervorzugehen“. Und diese unvergeßlichen Zeilen:

Ich weiß nicht, ob der Himmel niederkniet, wenn man zu schwach ist, um hinaufzukommen?

Und: „Unter verdorrenden Apfelbäumen schütten die Ausgesonderten alle ihre Heimweh bis zu den Quellen hinab und ernähren die Erde.“ Hier wird die Dichtung wahrhaft zu mythischer Nahrung, zu „Sternenwein“, zum „Blut der Steine“. Und wir begreifen dieses:

Ich habe aufgehört zu weinen, aufgehört auch, auf das Wunder zu warten, denn eines ereignet sich immerwährend im Wachstum meiner Schwäche, die da steigt und steigt hoch über die Tauben hinauf und hinunter in schwarze Brunnen

In den Gedichten der Christine Lavant halten wir die Dokumente eines verzweifelten und eines dennoch gesegneten Lebens in unseren Händen. Wir werden Zeugen, wie ein Mensch, geschwisterlich verbunden mit aller Kreatui' und allen Erscheinungen — auch der „wilde Hundezwiebel“ ist ihm noch „Bruder“ —, in der Kontinuität großer Augenblicke eins wird mit allem, was ist, weil ihm alles Mythische Nahrung ist; wie der Gläubige eins wird mit dem Herrn, den er in der Kommunion empfängt.

Ich bin nicht mehr

aus Fleisch und Blut,

das Atmen, fiel mir viel zu schwer, seit gestern tut es jetzt das Meer für mich und tut es gut.

Alle Themen erscheinen surreal verfremdet, erscheinen als Bericht aus einem nächtlichen, traumhaften, magischen Bereich, und wir werden verzaubert, indem wir ihm lauschen:

Mein Mund ist sowieso verflucht zu Zauberspruch und irrem Plappern.

Viele Verse machen den Eindruck, als seien sie in höchster Not geschrieben, mit „klappernden Zähnen“ sozusagen hervorgebracht, als schwacher Versuch, die Not zu bannen, und der gleichmäßige Rhythmus der Strophen erinnert an die monoton wiederholten Gebetsformeln des Rosenkranzes. Sehr häufig ist die Anrede oder Anrufung eines Du, Gottes oder des Menschen oder bestimmter pinge.

Alle Gedichte sind in einfachen Metren (meist Jamben oder Trochäen) geschrieben, abwechselnd gereimt und ungereimt. Trotzdem wirken sie nie konventionell, im ganzen aber etwas gleichförmig bis in die nahezu wörtliche Wiederholung einzelner Zeilen, wie dieser:

Immer bleibt das Geheimnis sich gleich und wohnt unter uns und wird niemals verbraucht.

Die Verbindung der ländlich-folkloristischen Motive und Ausdrücke mit solchen aus der Bibel wirkt höchst natürlich: „Hahnenschrei“, „Kreuzweg“, „Dornengespinst“, „Herbergstelle“, „Taube“, „Lamm“. Darüber hinaus ist der häufige Gebrauch zusammengesetzter Wörter ein kennzeichnendes Stilelement der Lavant: „Schwindsuchtkraut“, „Fluchtwurzel“, „Nesselschärfe“, „Knoblauchkrallen“, „Herzstillkräutlein“, „Sonnengeflecht“, „Rosenstube“, „Mondhuhn“, „Glockenkuh“, „Hungerstern“, „Halbmonddorn“, „Heimkehrwagen“, „Wildeselwind“, „Wundklee“ und so weiter. In dem zuweilen hypertrophierenden Gebrauch solcher Worte sowie im wiederholten Gebrauch von „Tödlein“, „Zwiebelchen“ und anderen Verkleinerungsformen liegt eine gewisse Gefahr des Manierismus. Nicht immer ist ihr ausgewichen worden. Doch erklärt sich manches, was uns im Hochdeutschen fremd anmutet, aus Eigentümlichkeiten des Kärntner Dialektes, der vor allem das Diminutiv liebt.

Christine Lavant ist, ähnlich wie Nelly Sachs, eine Dichterin der großen Zeilen:

Es riecht nach Weltenuntergang viel stärker als nach Obst und Korn — oder

Warum, wenn du das Leben aus mir verlangst, warum auf solche verschrobene Weise?

Ich hätte gerne ein Kind geboren, um abzustatten, was ich dir schulde.

Vor solchen Zeilen wirken ganze Gedichte oft wie Bruchtücke. wie die scHwächli hePässtih'g eiriäs: kostbaren Klein- ife Petftbaber dfe I tikėftfratI6fifAif'8ftf'T?ftWft ohne spie- jfische Paraphrase oder Abschweifung von der ersten bis

zur letzten Zeile durchgehalten wird, entstehen makellose Gedichte, die zu den schönsten gehören, die in diesem Jahrhundert in deutscher Sprache geschrieben wurden.

Wirkliche Einfachheit, und damit auch die Einfachheit der Gedichte der Christine Lavant, ist etwas Erworbenes und etwas Gewordenes. Niemand wird im Zustand der Unschuld geboren. Es ist nur ein Empfinden, das das vollendete Kunstwerk uns suggeriert, daß sein Schöpfer immer schon, von Anbeginn an, im Zustand der Gnade und der Naivität und der Weisheit gewesen sei; vor vielen Bildern Marc Chagalls haben wir dieses Empfinden, und vor vielen Gedichten der Christine Lavant.

Christine Lavant war als Künstlerin nicht immer die, die sie heute ist, sie hat früh viel Rilke gelesen und war in ihren ersten Versen stark von ihm beeinflußt, und beinahe der ganze Band „Die unvollendete Liebe“ ist ein Nachklang dieser Lektüre. Dann hat sie sieben Jahre keine Gedichte veröffentlicht, und in der „Bettlerschale“ ist sie bereits ganz sie selbst.

Die Prosa hat bei Christine Lavant nicht den gleichen Rang wie die Gedichte: zu sehr verrät sich in ihr das Herz, das Persönliche. Was sie erzählt, sind Märchen, in die Welt hineingeschrieben, und Märchen, die uns ganz aus unserer Welt hinausführen in ine andere. Sie schreibt über Erniedrigte und sich selbst Erniedrigende, abseitige und elende Gestalten, die sich auslöschen wollen und Im Schlaf oft vermeinen, schon gestorben zu sein. Es sind Menschen, in denen ein ungeheures Stück unerfüllter Liebe und unerfüllten Liebesdranges steckt. Sie sind hungrig nach Menschen oder Dingen, auf die sie ihre Liebe richten, die sie mit ihrer Liebe ergreifen können, und wenn sie diese nicht erlangen, schlägt sie oft in Wahnsinn, Verzweiflung, Selbstzerfleischung um. Christine Lavant weiß viel von den Perversionen, in die diese abseitigen Menschen leicht verfallen können, aber für sie bleiben sie immer noch Liebende. Oft werden diese Geschichten aus der Perspektive des Kindes oder irgendeines armen Teufels erzählt, und Erzählstil und Ausdrucksweise passen sich dann ganz dem etwas sprunghaften, uns unklar erscheinenden Denken dieser Personen an. Auch das gibt diesen Erzählungen etwas von ihrer Unwirklichkeit und ihrem Märchencharakter. Sie sind nicht, wie die Gedichte, große Kunst, aber sie berühren unmittelbar und herzlich. Oft klingen folkloristische Motive an, und der „Messer- Mooth“ erreicht durch seinen expressiven Stil stellenweise die Prägnanz der Lyrik. Aber auch hier bleibt, vor allem in den Empfindungen des Mädchens, der „Tulpe“, ein Stück zu direkter, unverwandelter und darum unvollendeter Liebe.

Wir können dies als Ansatz zu jenem Wachstum begreifen, das Christine Lavant so weit fort aus unserer Wirklichkeit in den Bereich der Kunst geführt hat. wo das, was hier noch wehmütig und verwehend anklingt, hart und klar und dauerhaft Wort geworden ist und wo Freude wirkliche Freude meint, die alle Leiderfahrung mit einschließt und überwindet — „eine ganz kristallene, harte Freude aus der innersten Stärke der Erde“.

So weit fort reichen die Gedichte der Christine Lavant. Dorthin wollen wir aufschauen.