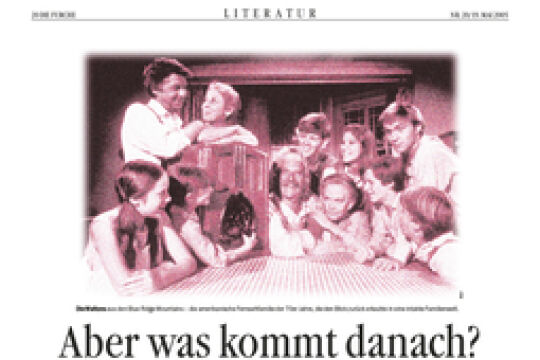

"Zorn und Stille": Sandra Gugić schreibt ein postjugoslawisches Mosaik

Sandra Gugić erzählt in ihrem zweiten Roman von einer serbischen Migrantenfamilie und zugleich (post)jugoslawische Geschichte.

Sandra Gugić erzählt in ihrem zweiten Roman von einer serbischen Migrantenfamilie und zugleich (post)jugoslawische Geschichte.

Der Zerfall Jugoslawiens, Krieg, Flucht und Migration, das Ankommen oder auch Nichtankommen in einem neuen Land, das Erbe der Kinder von (post)jugoslawischen Migranten haben sich in den letzten Jahren zum fixen Themenkomplex der österreichischen (weniger ausgeprägt auch der deutschen) Literatur etabliert, wovon diese extrem profitiert hat. Barbi Marcović, Mascha Dabić, Marko Dinić, einige der originellsten Stimmen der österreichischen – nicht nationalistisch gedacht, sondern im Sinne von hier produzierter und kulturell verankerter – Literatur, stehen in dieser Tradition, in die sich Sandra Gugić nach „Astronauten“ mit ihrem zweiten Roman „Zorn und Stille“ beeindruckend einreiht. Schon vor Ausbruch des Jugoslawienkrieges zieht die Familie Banadinović nach Wien – dem Krieg entkommt sie trotzdem nicht. „Für mich begann es mit den Anrufen.“ Es ist Anfang der 90er, die 15-jährige Biljana geht ans Telefon: „Seid ihr Serben oder Kroaten? Serben oder Kroaten?“, blafft eine unbekannte Stimme in den Hörer. Was vorher keine Rolle spielte, wird plötzlich von außen als Identitätsimperativ an sie herangetragen.

Herkunft, Identität und Nation

„Die Jugoslawienkriege begannen in den Köpfen, fremde Stimmen brachten den Krieg in die vier Wände unseres Zuhauses. Für meine Eltern begann es mit den Anderen, die eigentlich ihresgleichen waren, Jugoslawinnen und Jugoslawen. Sie waren vor dem Krieg nach Österreich geflohen, und die meisten von ihnen wollten keine Jugoslawen mehr sein.“ Der Frage, ob sie „eine von uns“ ist, wird Biljana, Billy Bana, wie sie sich später als Künstlerin nennt, von da an nicht mehr entgehen. Dabei ist ausgerechnet sie eine rast-, ja heimatlose Figur. Geboren noch in Jugoslawien in den 1970er Jahren, aber schon als kleines Kind von den Eltern nach Wien nachgeholt, ist sie nichts so recht, weder Österreicherin noch Serbin. Mit 17 läuft sie von zu Hause weg und lebt mit ihrer Freundin Ira. Jahre später zwingt sie die Reise nach Belgrad zur Beerdigung des Vaters abermals, sich mit Fragen von Herkunft, Identität und Nation vor der Folie der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Der serbische Taxifahrer identifiziert sie zunächst als „eine von uns“, wechselt dann aber, ohne es selbst zu merken, ins Englische.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!