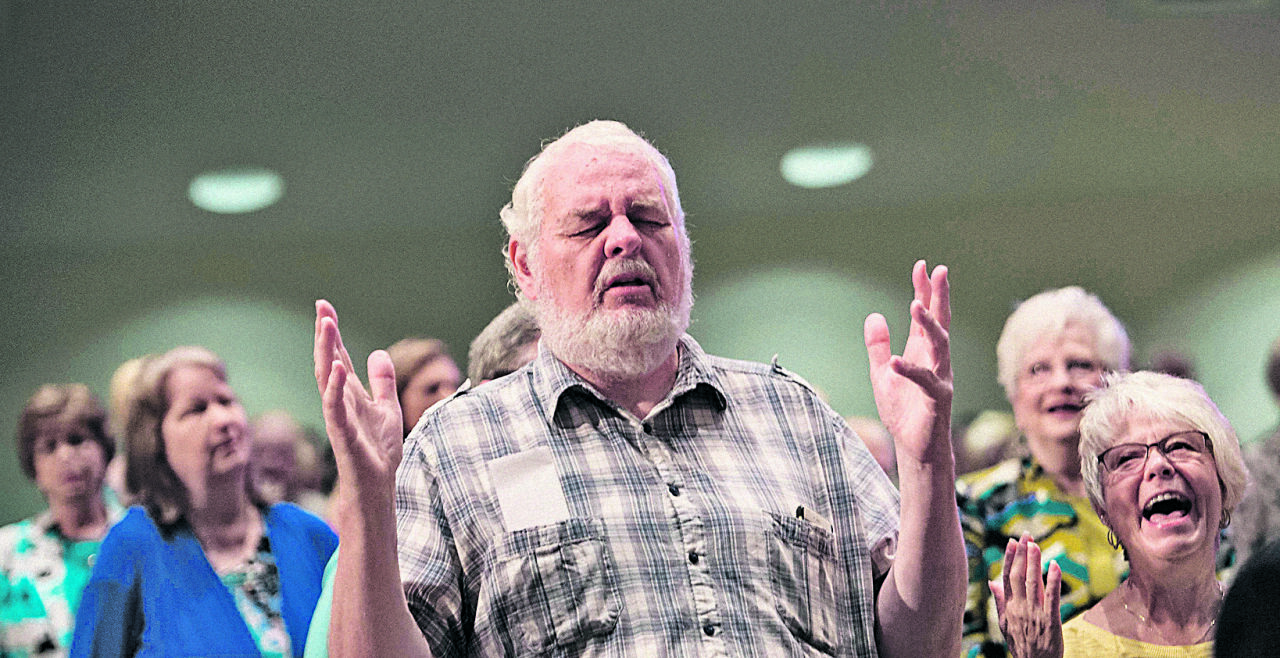

Das emotionale Herz der US-Religionen

Awakenings – Erweckungsbewegungen – gehören zur DNA der US-amerikanischen Religionsgeschichte. Diese Formen religiösen Lebens scheinen – siehe das „Awakening Europe“-Event in Wien Mitte Juni – auch hierzulande angekommen zu sein.

Awakenings – Erweckungsbewegungen – gehören zur DNA der US-amerikanischen Religionsgeschichte. Diese Formen religiösen Lebens scheinen – siehe das „Awakening Europe“-Event in Wien Mitte Juni – auch hierzulande angekommen zu sein.

Nachdem die Auftritte von Sebastian Kurz und Kardinal Christoph Schönborn bei „Awakening Europe“ in der Wiener Stadthalle für öffentliche und innerkatholische Kritik gesorgt haben, ist es wieder ruhiger geworden. Dennoch lohnt es, aus zeitlicher und emotionaler Distanz noch einmal genauer hinzuschauen: Das religiöse Spektakel, organisiert von evangelikal-pfingstkirchlichen und katholischen Initiatoren, ist symptomatisch – es ist einerseits beispielhaft für die US-amerikanische Tradition, aus der es abgeleitet ist, andererseits steht es für einen sich abzeichnenden Wandel innerhalb religiöser Wirklichkeiten weltweit.

Awakenings, also Erweckungsbewegungen, gehören seit fast 300 Jahren zur DNA der US-Religionsgeschichte. In der Religionssoziologie werden in der US-Geschichte zwei, manchmal sogar drei oder vier Erweckungsphasen („Great Awakenings“) mit einem erhöhten Aufkommen neuer Religionsgemeinschaften und Glaubensformen beschrieben. Unabhängig davon, wie viele es tatsächlich waren, sind sich die religionswissenschaftlichen Experten einig: Sie waren der Motor für zahlreiche religiöse und gesellschaftliche Innovationen, die auch heute noch spürbar sind. So fand in ihnen etwa ein Schwenk von der theologischen Gelehrsamkeit vieler christlicher Traditionen hin zu einer leidenschaftlich-emotionalen Gläubigkeit statt. Was vorher in zahlreichen Konfessionen sakramental geschlossen und institutionell vorgeprägt war, wurde auf eine individuell zugängliche Ebene transferiert.

Seit dem 18. Jahrhundert

Die einschlägige Forschung lokalisiert die ersten „Revivals“ (Belebungsgottesdienste) bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Zwischen 1725 und 1740 wurden die europäischen Kolonien in der Neuen Welt von einer wahren Welle religiöser Vitalität geprägt („First Great Awakening“). Zahlreiche Wanderprediger hatten es sich zur Hauptaufgabe gemacht, die Lebendigkeit christlichen Glaubens allen Menschen unabhängig von Herkunft, Kultur oder Nationalität näherzubringen. Ihre Botschaft war eindringlich und einfach, sie wirkt bisweilen auch heute noch anziehend: Jeder Mensch kann nur aus der Kraft der Bibel und des Gebetes die göttliche Eingebung spüren. Man brauche, so der Tenor vieler Prediger, weder starre Dogmen oder Institutionen, noch war man auf Vermittlung durch Kleriker angewiesen.

Diese erste Erweckungsbewegung ist besonders mit den Namen Jonathan Edwards, einem presbyterianischen Prediger, und George Whitefield, dem bekannten Methodisten, verbunden. Beide machten sich dafür stark, dass die Menschen auch im Hinterland der damaligen Kronländer eine lebendige Religion erleben konnten. Whitefield setzte dem offenen Rahmen ihrer gepredigten Religiosität noch einen drauf, indem er Sklaven und Afroamerikaner in seinen Meetings akzeptierte.

Zwischen 1790 und 1850 intensivierte sich die rege Predigttätigkeit in den neu gegründeten USA erneut, weshalb hier die meisten Forscher von der „zweiten großen Erweckung“ sprechen. Zahlreiche protestantische Pastoren, unter ihnen etwa Charles Finney, Lyman Beecher oder Peter Cartwright, wollten die lebendige Volksfrömmigkeit weiter steigern. In diese Zeit fällt auch die Begründung des heute oft schlichtweg als „evangelikal“ bezeichneten Bewusstseins: wörtliche Bibelauslegung, Heiligung des Alltags („Holiness“) und bewusste Erwartung der Wiederkunft Christi. Die Formate der Veranstaltungen hatten sich nicht wirklich geändert: Die Prediger setzten weiter auf mehrtätige Zeltmeetings im ländlichen Gebiet, Bibelkurse und Heilungsgottesdienste, bei denen sie nicht selten mehrere Tausend Menschen empfingen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!