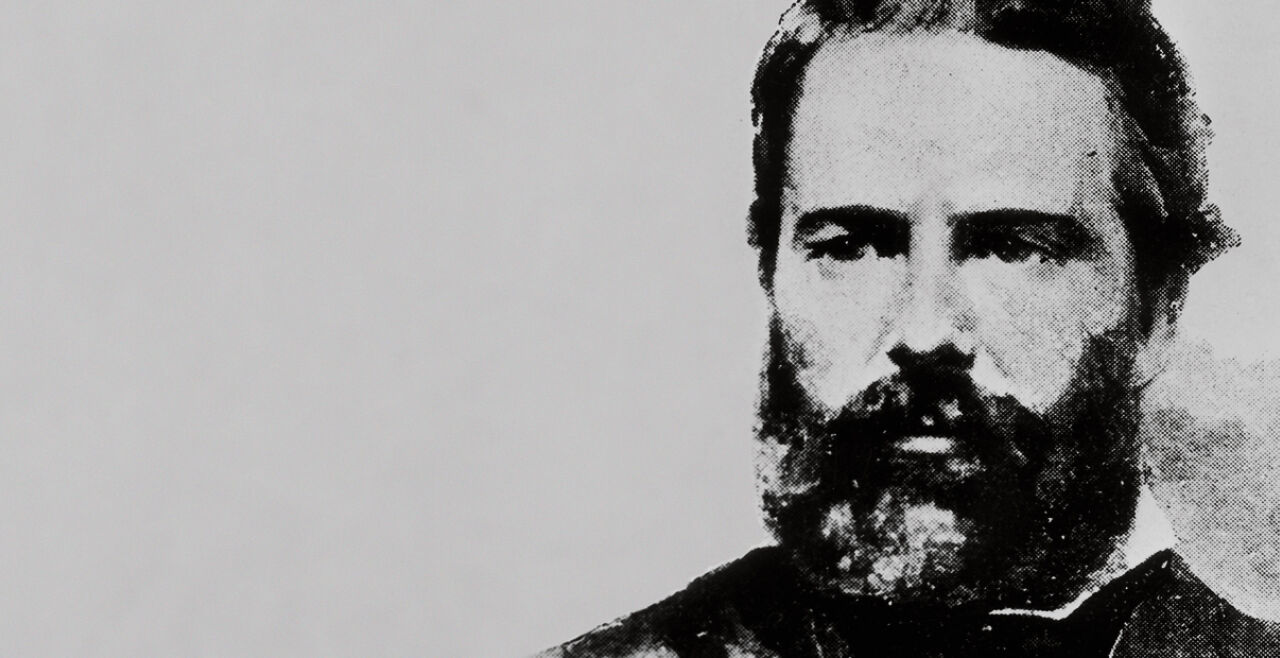

Hermann Melville: Der Suchende

Fragen zur Menschlichkeit: Vor 200 Jahren wurde Herman Melville geboren.

Fragen zur Menschlichkeit: Vor 200 Jahren wurde Herman Melville geboren.

„Bis ich fünfundzwanzig war“, schreibt Herman Melville 1851 in einem Brief, „hatte ich mich überhaupt nicht entwickelt. Ich datiere mein Leben von meinem fünfundzwanzigsten Jahr an.“ Das verblüfft. Denn der am 1. August 1819 in New York geborene Schriftsteller hat sehr jung seinen Vater verloren, bereits als 19-Jähriger auf einem Handelsschiff angeheuert und dann immerhin insgesamt vier Jahre auf See und in Polynesien verbracht. Und da sollte sich nichts entwickelt haben?

Den calvinistisch erzogenen jungen Mann dürften der freizügige Umgang mit Sexualität und die paradiesischen Landschaften im Pazifik ziemlich beeindruckt haben. Jedenfalls hinterließen sie in seinem ersten Buch „Typee“ (1846) entsprechende Spuren, wobei Melvilles Darstellungen der Kultur und Sprache eher „effekthascherische Mixturen aus Fiktionen und Tatsachen waren“. Melville, so Andrew Delbanco, „träumte sich die Welt von Taipi als Gegenteil seiner eigenen zurecht; am Ende könnte man das ganze Buch als eine einzige rhetorische Frage sehen: Was würde es bedeuten, im Paradies zu leben?“ Die sinnlichen Anspielungen waren zu dieser Zeit durchaus gewagt und das Buch verkaufte sich – im Unterschied zu Melvilles späteren Werken – recht gut.

Aber was Herman Melville von diesen Jahren wohl auch mitbrachte, waren ganz grundlegende Wahrnehmungen. Aufgewachsen in einer Zeit, in der die Vorstellung – „hier die gelobte Zivilisation, dort die primitiven Wilden“ – noch allgemein anerkannt war, wurde ihm dieser Gegensatz nun kräftig durchgeschüttelt. Er erfuhr, dass Herkunft, Zivilisation oder Bildung auf so einem Schiff nicht viel bedeuteten. Entscheidend war, ob man konnte, was gebraucht wurde. Und er brachte, fasziniert von den fremden Sitten und Gebräuchen, eine Skepsis mit nach Hause in Bezug auf die angeblich lineare Entwicklung vom Primitiven zum Zivilisierten.

Sieht nicht für jeden das jeweils Fremde primitiv aus – und umgekehrt? Diese Frage stellte Herman Melville sich und seinen Lesern. In seinem Roman „Weißjacke oder Die Welt auf einem Kriegsschiff“ schreibt er 1850 über einen Polynesier: „Er verwarf unseren Glauben, wir den seinen. Wir hielten ihn für einen Dummkopf; in seinen Augen waren wir Narren. Und wäre es umgekehrt, wären wir Polynesier und er Amerikaner gewesen – unsere Meinung voneinander wäre dennoch dieselbe geblieben. Ein Beweis, daß keiner von beiden unrecht, sondern beide recht hatten.“

Wie ein trautes Liebespaar

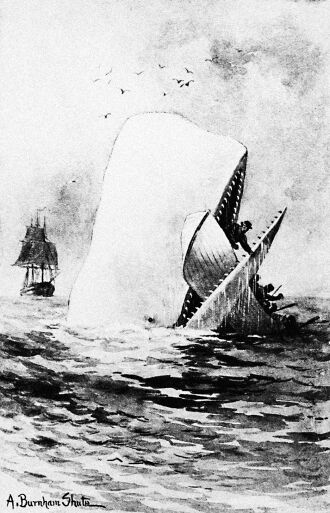

Aufgewachsen in einer Welt, in der eine Hierarchie der Rassen noch weitgehend als selbstverständlich galt, ist es umso erstaunlicher, was man in Melvilles 1851 erschienenen Roman „Moby-Dick“ zu lesen bekommt. Der Ich-Erzähler Ishmael möchte auf einem Walfängerschiff anheuern, er kommt in das „Gasthaus zum blasenden Wal“, in dem nur ein halbes Bett frei ist, und muss sich dieses daher mit einem dunklen „Wilden“ teilen.

Sieht nicht für jeden das jeweils Fremde primitiv aus – und umgekehrt? Diese Frage stellte Herman Melville seinen Lesern.

Im 20. Jahrhundert fand „Moby-Dick“ Eingang in die populäre Kultur. Jeder scheint ihn zu kennen, wenige haben das Werk in voller Länge gelesen.

Wie Melville nun das Zusammenfinden der beiden beschreibt, ist „eine der erstaunlichsten Passagen amerikanischer Literatur im 19. Jahrhundert“, konstatiert Arno Heller in seiner Biografie. „Es gibt keinen besseren Ort für Vertraulichkeiten unter Freunden als das Bett“, schreibt Melville. „Mann und Weib, so sagt man, öffnen einander dort ihre Seelen bis auf den tiefsten Grund, und manche alten Ehepaare liegen oft bis kurz vor Morgengrauen da und schwatzen von alten Zeiten. So auch Queequeg und ich in den Flitterwochen unserer Herzen – ein trautes Liebespaar.“ Melville lässt die beiden neuen Freunde sogar umarmt schlafen. Völlig ungewöhnlich, wenn nicht sogar skandalös für seine Zeit ist hier nicht nur die homoerotische Anspielung, sondern auch das Miteinander von dem sogenannten „Wilden“ und dem Weißen, ganz selbstverständlich und innig.

Die meisten seiner Bücher schrieb Herman Melville im Vorfeld des amerikanischen Bürgerkriegs. Die Spannungen nahmen Mitte des 19. Jahrhunderts zu, innerhalb der Parteien und zwischen den sogenannten Sklavenstaaten im Süden und den Staaten im Norden, die die Sklaverei zwar offiziell ablehnten, aber deren Banken und Wirtschaft gut von ihr lebten. 1850 thematisierte Melville in seinem Roman „Weißjacke oder Die Welt auf einem Kriegsschiff“, „dass das Auspeitschen in der Flotte der innersten Menschenwürde entgegensteht, die zu verletzen kein Gesetzgeber das Recht hat: dass dieses Strafmittel tyrannisch ist und mit himmelschreiender Ungerechtigkeit angewandt wird. Ja, dass es dem Geist unserer demokratischen Verfassung ganz und gar widerspricht“. Die Peitschenstrafe wurde vielleicht auch in Folge dieses Buches bei der Marine bald darauf abgeschafft. Aber auch als Anspielung auf die Sklaverei waren Aussagen wie diese verstehbar. An anderer Stelle heißt es in Bezug auf einen ausgepeitschten Matrosen mit unmissverständlichem Verweis auf die amerikanische Verfassung und die himmelschreiende Ungleichheit: „Für ihn war unsere Revolution vergeblich; für ihn ist unsere Unabhängigkeitserklärung eine Lüge.“

Das „Fugitive Slave Law“, das 1850 verabschiedet wurde, zwang die Exekutive der Nordstaaten, entlaufene Sklaven ihren Besitzern in den Südstaaten zu übergeben. So manch Bürger im Norden empfand auf einmal Gesetz und Ordnung auf der falschen Seite. Melvilles Schwiegervater, Richter Lemuel Shaw, war einer derjenigen, die damit in Gewissenskonflikt kamen: als Mensch lehnte er die Sklaverei ab, als Richter vollzog er das Gesetz. Die Komplizenschaft mit den Sklavenstaaten machte Melville in „Benito Cereno“ 1855 sichtbar.

Elend der Auswanderer

1819, als Melville geboren wurde, zählte New York etwa 120.000 Einwohner. Als er 1891 starb, waren es drei Millionen. Die Großstadt explodierte in den Jahrzehnten seines Lebens und entwickelte sich rasant. Europäische Auswanderer wurden schiffeweise an der amerikanischen Küste abgesetzt, vor allem Iren, die vor der Hungersnot im eigenen Land flohen. Sie hatten ihre Arbeitskraft oft bereits vorab verpfändet für die Überfahrt. In seinem vierten Buch „Redburn“ schildert Melville 1849 unter anderem das Elend dieser Auswanderer. „Es war so, als käme man in ein überfülltes Gefängnis“, beschreibt Melville den Anblick des vollgepferchten Zwischendecks. „Aus den Reihen der groben Kojen wandten sich Hunderte magerer schmutziger Gesichter uns zu.“

In vielen seiner Werke erinnert Melville an die Idee von einer Nation, der man nicht durch eine bestimmte Herkunft angehört, sondern durch Zustimmung zu einem Ideal, das freilich noch nicht verwirklicht ist. Auch durch seinen berühmtesten Roman „Moby-Dick“ zieht sich die Vision von Freiheit, Demokratie und Gleichheit. „Lassen wir doch jenes viel erörterte Nationalthema endlich fahren: ob denn überhaupt solche Scharen armer Schlucker aus anderen Ländern an unseren amerikanischen Küsten landen sollten“, schreibt Melville in „Redburn“. „Geben wir lieber der allein möglichen Einsicht Raum, daß sie, wenn sie hergelangen können, weiß Gott auch das Recht dazu haben, und wenn sie auch ganz Irland mit all seinem Elend mitbringen.“

Melville griff für seine Darstellungen wohl auf Zeitungsartikel, Augenzeugenberichte und die politischen Debatten seiner Zeit zurück. Seine Überlegungen bleiben aktuell bis heute: „Wir haben vielleicht zivilisierte Körper und barbarische Seelen. Wir sind blind gegenüber dem wirklichen Anblick dieser Welt, taub gegenüber ihren Stimmen und tot gegenüber ihrem Tod.“

Entwurf zu einem Entwurf

Seinen 1851 erschienenen Roman „Moby-Dick“ hatte Herman Melville als Abenteuerroman angekündigt, der auf Legenden und persönlichen Erlebnissen beruhe. Was aber nach intensiven Monaten des Schreibens und Umarbeitens entstand, war weitaus mehr als ein gefälliger Abenteuerroman und es war so viel, dass es die Leser seiner Zeit überforderte. Eine Enzyklopädie über Wale und Walfängerei, Ökonomie und Politik, Philosophie und Bibel und vieles mehr. Vielfalt und Mehrdeutigkeit schlugen sich in Form und Stil nieder. „Dieses ganze Buch ist nur ein Entwurf – nein, nur der Entwurf zu einem Entwurf“, schreibt Melville und lässt seinen Ich-Erzähler Ishmael sagen: „Gott bewahre mich davor, jemals etwas zu vollenden.“ Und: „Es gibt manche Unternehmungen, bei welchen eine umsichtige Unordentlichkeit die wahre Methode ist.“

„Moby-Dick“ ist ein Universum von einem Roman. Manche haben Melvilles Erzählweise mit der Unberechenbarkeit des Meeres verglichen (das wiederum ein Bild des Lebens sei). So wie es da Windstille gibt, reißen dann wieder Sturm und Seegang die Schiffe mit. Derartige Wechsel gibt es auch in den Tonlagen und Geschwindigkeiten dieses Romans. Da hört man den Bewusstseinsstrom der inneren Stimmen einzelner Besatzungsmitglieder nach der Ankündigung des Kapitäns Ahab, den weißen Wal zu jagen. Da nähert man sich dem Unbewussten des Menschen, noch bevor Sigmund Freud es zum Thema machte. Da folgen Szenen wie aus Shakespeare’schen Tragödien. Da liest man Kategorisierungen des Wals, die an die damals üblichen Kategorisierungen von Menschenrassen erinnern und diese geradezu ironisch kommentieren. Da präsentiert Melville seine Vision von Demokratie.

„Moby-Dick“ auf einen Plot zu reduzieren, wie es auch diesem Klassiker ständig passiert, verstümmelt „Moby-Dick“. Dieser Roman ist eine gewaltige Sinn- und Bedeutungssuche, ein Exkurs, eine Einladung zur Ausfahrt ins Ungewisse. Und je mehr man darin liest, desto unergründlicher scheint dieses Buch. Das liegt zum Teil an der bildhaften Sprache, sie ist und bleibt mehrdeutig und regt zum allegorischen Lesen an. Und so hat jede Generation, jede Zeit ihre eigenen Interpretationen gefunden. Zum Beispiel zu Ahab, diesem despotischen Kapitän, der seine Besatzung darauf einschwört, ihm bei seiner persönlichen Rache, der lebensgefährlichen Jagd auf den Wal, zu folgen, und der sie mit seinem Hass ins Verderben stürzt: „ich würde selbst die Sonne schlagen, wenn sie mich beleidigt.“ In ihm können Leser die Demagogen ihrer jeweiligen Zeit erkennen. Einen „selbstmörderischen Charismatiker“, „der jeden, der ihn von seinem Ziel abbringen will, als Gotteslästerer anprangert“ (Andrew Delbanco). Oder einen verletzten, psychotischen Menschen im Kampf gegen das Böse. Oder gestaltet Melville mit Ahab seine eigene Auflehnung gegen einen bösen calvinistischen Gott?

Wir sind blind gegenüber dem wirklichen Anblick dieser Welt, taub gegenüber ihren Stimmen und tot gegenüber ihrem Tod.

Die Interpretationen dauern an. Die Kraft der Literatur bleibt. Herman Melville weigerte sich, seine Werke auf Interpretationen zu reduzieren, und so können die vielen Bilder und Symbole ungehindert ihre Wirkung tun. Das, was Melville in Moby-Dick alles verhandelt, lässt sich vielleicht auch nur mit Bildern sagen. Selbst Kapitän Ahab spricht in Bildern, wenn er versucht zu erklären, was der weiße Wal ihm ist: „Wie kann der Gefangne je nach außen kommen, wenn er die Mauer nicht durchbricht?“, fragt Ahab und gibt sich selbst die Antwort: „Für mich, da ist der weiße Wal nun diese Mauer, dicht an mich herangeschoben. Bisweilen denk ich, es ist nichts dahinter. Doch da ist genug. Er müht mich; er belastet mich; ich seh in ihm entfesselte Kraft, mit einer unergründlichen Arglist, die sie noch verstärkt. Dieses unergründliche Etwas istʼs hauptsächlich, was ich hasse“.

Dass der Hass stärker wird, indem er präziser wird, sei das Thema von Melville gewesen, so Delbanco. Und wie Melville das in „Moby-Dick“ Mitte des 19. Jahrhunderts in Sprache bringt, lässt im Wissen um die Geschehnisse im 20. Jahrhundert dann schon innehalten: „Alles, was am meisten irremacht und peinigt; alles, was den Bodensatz der Dinge aufrührt; alle Wahrheit, die Arglist einschließt; alles, was die Körpersäfte aufzehrt und die Geisteskräfte verzehrt; all die subtilen Dämonismen des Lebens und des Denkens; alles Böse war dem verrückten Ahab aufs sichtbarste verkörpert und aufs handgreiflichste angreifbar gemacht in Gestalt Moby Dicks. Auf des Wales weißen Buckel türmte er die Summe all der umfassenden Wut und des Hasses, welche seine ganze Rasse seit Adam je gefühlt“.

Biblische Spuren

„Nennt mich Ishmael.“ Mit diesem berühmten ersten Satz führt Melville in „Moby-Dick“ sogleich eine biblische Gestalt ein: Ishmael, Abrahams Sohn, der gemeinsam mit seiner Mutter Hagar verstoßen wird. „Gott möge hören“ oder „Gott hat erhört“ bedeutet der Name und Melville legt hier eine Spur. Bibelfest war Melville. Seine Mutter, eine überzeugte Calvinistin, ließ ihre Kinder taufen und erzog sie gläubig. Melville, so zeigen viele Biografen, arbeitete sich zeitlebens auch an diesem Glauben ab.

Die Schattenseiten der Mission lernte er auf seinen Reisen als Matrose kennen; dass wirtschaftliche Ausbeutung und Frömmigkeit für viele problemlos zusammengingen, das zu sehen musste er seinen Wohnort gar nicht erst verlassen. Die Kritik an religiöser Anmaßung einerseits wie an dieser Widersprüchlichkeit andererseits zieht sich wie ein roter Faden durch seine Werke, die Menschlichkeit einfordern. Mehr als einmal zeigt sich darin ein Christ angesichts des Verhaltens eines Nichtchristen beschämt. Wenn etwa in „Moby-Dick“ ein sogenannter „Wilder“ ins Wasser springt, um einen Christen zu retten, und sich danach zu sagen scheint: „Das ist eine gemeinschaftliche Welt auf unbeschränkte gegenseitige Haftung, in allen Breitengraden. Wir Kannibalen müssen diesen Christenmenschen beispringen.“

Diese „gemeinschaftliche Welt auf unbeschränkte gegenseitige Haftung“ mit gleichwertigen Religionen hatte Herman Melville im Blick, ohne sie freilich zu finden. Von ihr lässt er seine Figuren sprechen, seine Schriften legen Zeugnis ab von seiner eigenen lebenslangen Suche. „Weder kann er glauben, noch kann er sich mit seinem Unglauben abfinden, und er ist zu ehrlich und zu mutig, um es mit dem einen oder dem anderen zu versuchen“, behauptete einst der Schriftsteller Nathaniel Hawthorne, der Melville für einige Jahre ein wichtiger Freund war.

Der letzte Satz in „Moby-Dick“ ist weniger bekannt als der erste. Dabei ist auch er grandios. Er führt zurück zur Bibel – und zu einer Frauengestalt in diesem männlich dominierten Buch. Bei einem Schiffbruch kommen alle Besatzungsmitglieder um. Ishmael aber überlebt und wird von einem Schiff gerettet. „Am zweiten Tage kam ein Segel nah heran, noch näher, und las mich schließlich auf. Es war die schweifend kreuzende Rachel, welche auf ihrer der eigenen Spur folgenden Suche nach ihren vermißten Kindern bloß eine weitere Waise fand.“

Von Walen, Dichtern und anderen Herrlichkeiten

Andrew Delbancos Biografie „Melville“ (Hanser) ist 2007 auf Deutsch erschienen und liest sich wie ein Roman. Sie bietet mehr als eine hypothetische Lebensgeschichte oder einen bloß Inhalte nacherzählenden Gang durchs Werk. Delbanco bezieht die gesellschaftliche politische Zeit Melvilles in seine Betrachtungen ein und zeigt die Spuren auf, die diese in Melvilles Werk hinterlassen hat.

Arno Heller geht in seiner Biografie (Lambert Schneider) traditioneller vor, nähert sich dem Werk Melvilles, was autobiografische Aspekte betrifft, mit vorsichtigen Interpretationen, unterlässt freie Spekulationen. Aus zwei aktuellen Übersetzungen von „Moby-Dick“ kann man derzeit gut wählen: Die 2001 erschienene Übersetzung von Matthias Jendis liest sich angenehmer, glatter. Friedhelm Rathjen hingegen versuchte mit seiner Übertragung, dem Original nahezukommen, das sich eben nicht glatt, sondern stellenweise ziemlich rumpelig liest. Rathjen vermeidet jede „Verbesserung“ des Textes. Für den vorliegenden Beitrag habe ich mich aus beiden Übersetzungen bedient. Herman Melvilles großartige Erzählungen wie „Bartleby, der Notariatsschreiber“, „Benito Cereno“, „Die Encantadas oder die verwünschten Inseln“ oder „Billy Budd, Matrose“ wurden von Michael Walter und Daniel Göske übertragen und sind als „Billy Budd. Die großen Erzählungen“ erhältlich. Und der Jung und Jung Verlag hat Melvilles essayistische Arbeiten neu aufgelegt: „Die große Kunst, die Wahrheit zu sagen. Von Walen, Dichtern und anderen Herrlichkeiten“.

Gedanken für den Tag

Von Brigitte Schwens-Harrant

Bis 3. August, jeweils 6:56, Ö1