Jedermann, der Vater aller Festspiele

Salzburger Festspiele: Vor 100 Jahren begann Max Reinhardt mit dem „Jedermann“ in Salzburg eine Geschichte, die Anstoß gab für unzählige Festivals und eine Aufführung, die zeitlos faszinierend blieb.

Salzburger Festspiele: Vor 100 Jahren begann Max Reinhardt mit dem „Jedermann“ in Salzburg eine Geschichte, die Anstoß gab für unzählige Festivals und eine Aufführung, die zeitlos faszinierend blieb.

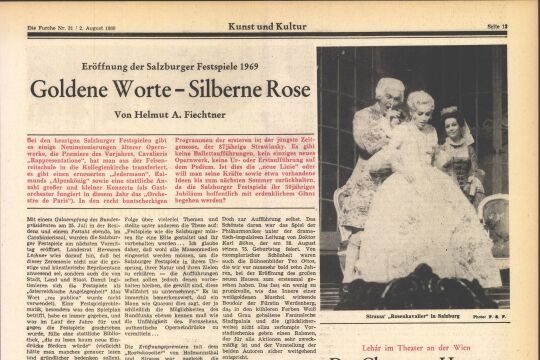

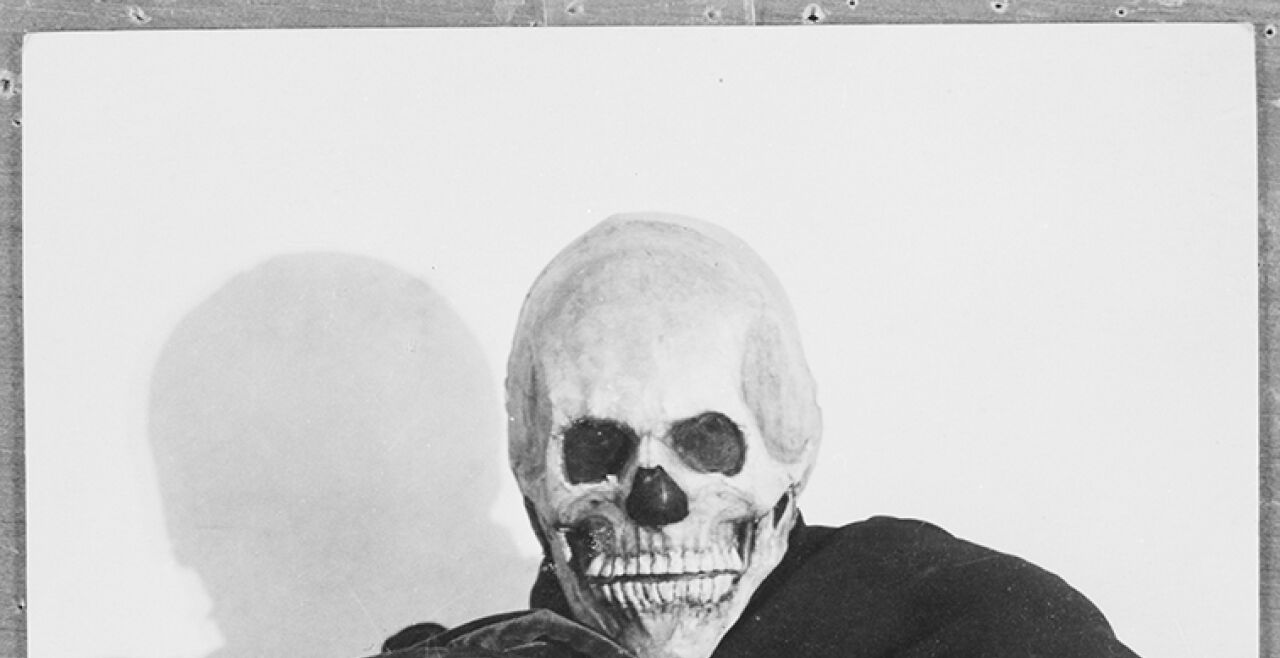

Der Vater aller Festspiele? Kaum ein anderes Stück könnte diesem Titel so gerecht werden wie „Jedermann“. In dem von Hugo von Hofmannsthal gemeinsam mit dem Regisseur Max Reinhardt geschaffenen Stück vom Sterben des reichen Mannes, das, mit Ausnahme der NS-Zeit, seit 1920 vor dem Salzburger Dom gespielt wird, ist all das enthalten, was Festspiele heute ausmacht. Von ihm aus vervielfältigte sich der Festspielgedanke. Gespielt wird und wurde vor Kirchen, Burgen, Schlössern, Scheunen und Seen. Das Angebot schien so manchen Kritikern schon zu inflationär zu sein, dient jedoch dem stets zunehmenden Fremdenverkehr und der Beschäftigung zahlreicher Künstler in den Sommermonaten. Durch Corona wurde es schmerzhaft reduziert und entschlackt. Auf den „Jedermann“ will man aber in Salzburg auch heuer nicht verzichten.

Zunächst dachte der Theatermagier Reinhardt an die Schweiz, da ihm die Politiker dort verlockende finanzielle Angebote machten. Er entschied sich jedoch für Österreich, weil er sich als Österreicher fühlte. Sein ursprünglicher Plan war es, den „Jedermann“ vor einer Innsbrucker Kirchenfassade zu inszenieren. Erst die ablehnende Haltung der Tiroler Landes- und Stadtväter, die das Projekt scheitern ließ, brachte den Salzburger Dom ins Spiel vom Sterben des reichen Mannes.

Glaube an Europa

„Eigentlich müssten die Salzburger Festspiele alljährlich mit einer großen Kundgebung des Dankes an die Stadt Innsbruck eröffnet werden“, spottete der Wiener Kritiker Hans Weigel. Mit offenen Armen wurde Reinhardt aber auch von den Salzburger Politikern nicht empfangen. Die „Salzbürger“, wie er sie nannte, machten ihm enorme Schwierigkeiten und waren eigentlich nur an Musikfestspielen interessiert. Reinhardts vorrangiges Ziel war es, nach dem Untergang der Monarchie das Selbstwertgefühl der Bürger des von einem Weltreich zur „Zwergerlrepublik“ geschrumpften Landes und ihren Glauben an ein gemeinsames Europa zu stärken. „Über Österreich ärgert man sich zwar zu Tode“, wie Sigmund Freud einmal zu Max Reinhardt sagte, wolle aber trotzdem dort sterben.

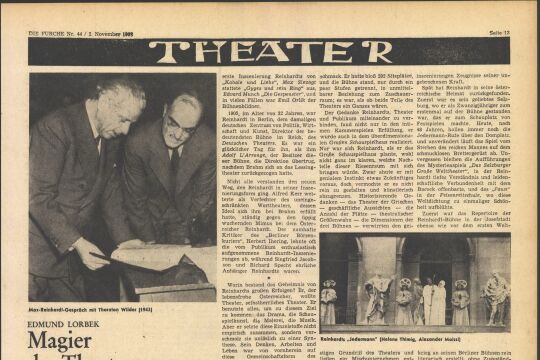

Dem genialen Regisseur und Festspielbegründer Max Reinhardt war Letzteres ebenso verwehrt wie Sigmund Freud. Beide, der Träumer und der Traumdeuter, mussten vor dem Terror der Nationalsozialisten fliehen und starben in der Emigration. Der „Jedermann“ überlebte das alles. Er war in Hofmannsthals erster Prosa-Fassung noch ein reicher Hausherr mit prächtigem Garten in einem Vorort von Wien. Die nach dem Vorbild mittelalterlicher Mysterienspiele in Versen geschriebene zweite Fassung wurde bereits 1911 im Berliner „Zirkus Schumann“ uraufgeführt. 1920 und 1921 bestanden die neugegründeten Salzburger Festspiele nur aus dem „Jedermann“. „Wie Alexander Moissi in der Titelrolle hin und her schreitend zu sprechen anfing, das rhythmische Gefühl, mit dem er die Verse rezitierte, das leitete die Jedermann-Legende einzigartig ein“, erinnerte sich die Journalistin Berta Zuckerkandl.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!