Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

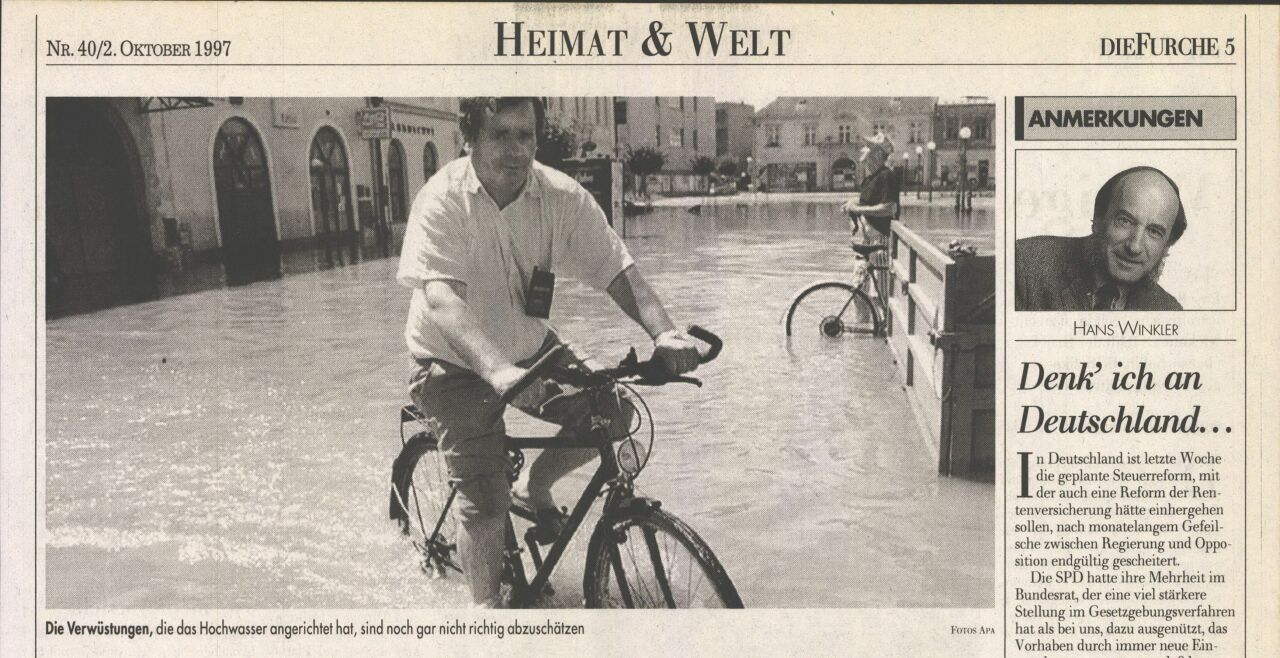

Hinweggespülte Hoffnungen

Die Medienöffentlichkeit hat die Hochwasserkatastrophe längst aus den Augen verloren, die Menschen sehen dem Winter mit Bangen entgegen.

Die Medienöffentlichkeit hat die Hochwasserkatastrophe längst aus den Augen verloren, die Menschen sehen dem Winter mit Bangen entgegen.

Es hat ausgesehen wie nach einem Bombenangriff”, berichten Augenzeugen, „von den Häusern waren nichts als Schutthaufen übriggeblieben, die Straßen waren teilweise einfach weggerissen”.

Anfang Juni dieses Jahres wurden weite Teile Böhmens und Mährens von einem Hochwasser heimgesucht, dessen Dimensionen bisher in Tschechien unbekannt waren. Rund ein Viertel des Landes war direkt von der Naturkatastrophe betroffen. Nicht nur Flüsse wie die March oder die Oder waren über die Ufer getreten, auch völlig harmlose Gebirgsbäche hatten sich in reißende Gewässer verwandelt. 49 Menschen wurden vom Hochwasser getötet.

Am stärksten verwüstet wurde das Gebiet der F,rzdiözese Olmütz, eine Region in Südmähren also, etwa eineinhalb Autostunden von der österreichischen Grenze entfernt.

Heute sieht man dort keine Schutthaufen mehr: die Regierung hat Militär geschickt, um alles Unbrauchbare wegzuräumen. Die Soldaten haben ganze Arbeit geleistet, übriggeblieben sind leerstehende Parzellen, Brachland, dort wo vor vier Monaten noch Einfamilienhäuser mit blühenden Gärten zu finden waren.

Manchmal ist eine Garage, ein Stall oder ein Schuppen stehengeblieben - dort wohnen jetzt die Obdachlosen, unter primitivsten Bedingungen. Andere haben sich in Wohnwägen oder schnell aufgestellten Containerbauten eingerichtet - auf einer Fläche von vielleicht 40 Quadratmetern.

Einer, der noch Glück im Unglück hatte, ist der 70jährige Frantisek Mrkvy. Auch sein Haus mußte abgerissen werden, er besitzt aber noch eine Wohnung in Olmütz, sodaß er und seine Frau eine sichere Bleibe haben. Trotzdem fährt er regelmäßig in das Dorf, in dem bis vor kurzem sein Elternhaus gestanden ist. Er hält sich jetzt in der Werkstatt auf, einem Zu-bau etwa in der Größe eines Wohnzimmers. Darin stehen ein mit einer Plastikplane bedecktes Bett, ein Fahrrad, eine Kochgelegenheit und Behälter mit Werkzeug. „Mein Vater hat sie gebaut”, erklärt Herr Mrkvy, „mit den guten Ziegeln, den roten - deshalb ist sie auch stehengeblieben”. Die meisten Gebäude, wie auch das Wohnhaus der Mrkvys, waren allerdings aus Kostengründen aus weniger solidem Material gebaut.

In Frantisek Mrkvys Werkstatt tummeln sich zwei Katzen sowie ein kleiner Hund. „Das sind die Tiere der Nachbarn, die nach der Zerstörung ihrer Häuser weggegangen sind”, erklärt er, „jetzt kommen sie zu uns, weil sie wissen, wir sind da, bei uns ist es warm, und sie bekommen etwas zu fressen”.

Angst vor dem Frost

Wie seine Zukunft aussehen'soll, darüber ist er sich - wie so viele - nicht im klaren. Im Grunde sind noch nicht einmal die Ausmaße der Beschädigungen wirklich abzusehen. Denn: die meisten Häuser wurden zwar nicht so stark beschädigt, daß sie deshalb abgerissen werden mußten, aber sie sind noch immer nicht trocken -was sich auch an den etwa eineinhalb Meter hohen Verfärbungen erkennen läßt. Die herbstlichen Kälteeinbrüche werden diese feuchten Stellen zum Gefrieren bringen, und im Frühjahr, mit dem Tauwetter, werden die Grundmauern dieser Häuser zerstört sein. Allein in dem Dorf Otrokovice, das in einem Kessel hegt, rechnen die Statiker damit, daß in einer Siedlung von 3.000 Einfamilienhäusern etwa 1.000 abgerissen werden müssen.

Weil hier jeder Tag zählt, organisiert die Olmützer Caritas Geräte, die ein Haus in wenigen Tagen trockenlegen können. Auch das österreichische Bundeskanzleramt will 50 dieser Apparate zur Verfügung stellen - allerdings weiß noch niemand so genau, wie lang das dauern wird. Wenn der erste Frost einbricht, ist es zu spät.

Das allein ist schlimm genug, es ist aber noch nicht alles: In Otrokovice ist eine chemische Fabrik angesiedelt, die ebenfalls von den Überflutungen stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Niemand kann genau sagen, welche Arten und Mengen von Chemikalien dabei freigesetzt wurden und jetzt die Umwelt vergiften. „Man hat uns erklärt, daß wir drei Jahre lang kein Gemüse aus unseren Gärten essen dürfen, weil der Boden so stark mit Schwermetallen belastet ist”, erklärt eine örtliche Caritas-Mitarbeiterin. Dazu komme noch, daß das Wohnen in den feuchten Häusern sehr ungesund sei. „Wir rechnen in nächster Zeit mit einem dramatischen Anstieg von Haut- und Lungenkrankheiten.”

Von den seelischen Problemen spricht sie erst gar nicht. Solange das Wetter schön ist, sind viele der Hochwasseropfer noch mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Am Rande der Stadt Olmütz hört man allenthalben die Geräusche von Mischmaschinen, Nachbarn helfen einander, manche Häuser werden von außen mit Pfosten gestützt. Die Betriebsamkeit ist wichtig für die Menschen, sie vermittelt ihnen das Gefühl, etwas tun zu können. Begen und Kälte werden dem ganzen jedoch - vielleicht schon bald - ein Ende setzen, und viele werden dann gezwungen sein, sich ihrer eigenen Machtlosigkeit bewußt zu werden.

„Seltsamerweise sind es die alten Leute, die mit der Situation wesentlich besser zurechtkommen als die jungen”, erklärt Jindrich Suchanek, Direktor der Caritas der Erzdiözese Olmütz. „Die Alten haben schon so vieles erlebt, sie wissen, wie es ist, wieder von vorn anfangen zu müssen. Sie sagen ,wir haben unser ganzes Leben lang gearbeitet, jetzt müssen wir eben weiterarbeiten'. Die Jungen reagieren da viel eher mit Verzweiflung.” Etwa die Hälfte blicke positiv in die Zukunft, die andere Hälfte wisse nicht, wie es weitergehen soll.

Vielleicht hängt die Verzweiflung der Jüngeren auch damit zusammen, daß vor allem sie es sind, die sich nach der Wende etwas Eigenes aufgebaut haben: einen Gewerbebetrieb, einen laden oder ein Dienstleistungsunter-nehmen. Diese Firmen und alle damit verknüpften Hoffnungen sind in den Fluten untergegangen. Nicht zu vergessen, daß auch der Schaden für die Landwirtschaft beträchtlich ist: große Teile der Ernte mußten aus Gründen der Hygiene in den Boden geackert werden. Auf den Feldern waren nämlich so viele Tierkadaver zurückgeblieben, daß es sonst zum Ausbruch von Seuchen gekommen wäre.

Mehr als Akuthilfe

Während des Hochwassers war es vor allem die Caritas, die Hilfe organisierte. Als überall der Strom ausgefallen war, stellte Jindrich Suchanek einen Generator auf, sodaß ein Notdienst eingerichtet werden konnte. Man arbeitete 24 Stunden am Tag, versorgte die Bevölkerung mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Informationen (letzteres in Form einer acht Seiten starken Tageszeitung).

„Diese Akuthilfe soll aber nicht al les gewesen sein”, sagt Direktor Suchanek, „wir wollen den Menschen zeigen, daß wir auch nach der unmittelbaren Krisensituation bei ihnen bleiben wollen. Andere Hilfsorganisationen hören ja oft auf, wenn das Allerärgste vorbei ist. Wir wollen bei den Menschen bleiben, solange sie uns brauchen.”

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!