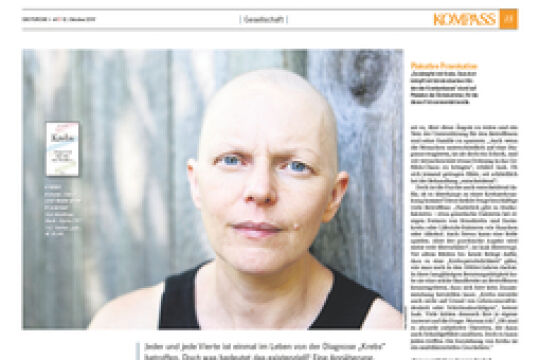

Weltkrebstag: Über Krebs spricht man nicht

Über Krebs zu sprechen, fällt schwer. Dabei ist die Krankheit längst nicht mehr so tödlich wie einst. Eine Analyse zum Weltkrebstag am 4. Februar.

Über Krebs zu sprechen, fällt schwer. Dabei ist die Krankheit längst nicht mehr so tödlich wie einst. Eine Analyse zum Weltkrebstag am 4. Februar.

Franz* ist Skifahrer, Fußballer, Tennisspieler und Trainer. Er kennt viele Menschen – und sie kennen ihn. 2018, als er die Diagnose „Prostatakrebs“ erhält, entscheidet sich der sonst so offene und mitteilsame 70-Jährige freilich zu schweigen. „Ich wollte mich vor Gerüchten schützen“, erzählt er. Zu groß war die Sorge vor einem vorschnellen „Todesurteil“ durch Außenstehende.

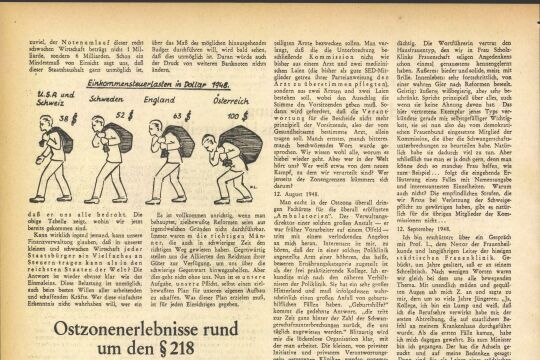

So wie Franz geht es vielen krebserkrankten Menschen. Gerade unter Männern ist das Tabu groß. Dabei gilt Prostatakrebs mit 26,7 Prozent bei ihnen als häufigste Krebserkrankung. Zudem erkranken Männer generell häufiger an Krebs als Frauen: Insgesamt 41.775 Menschen haben 2019 eine Krebsdiagnose erhalten, 54,4 Prozent aller Neuerkrankungen entfielen dabei auf das „starke Geschlecht“. Gleichzeitig sprechen Männer deutlich seltener darüber: Von den etwa 4000 Patient(inn)en und Angehörigen, die von der Österreichischen Krebshilfe jedes Jahr beraten werden, sind nur 22 Prozent männlich. Zu Prostatakrebs haben sich 2021 österreichweit gar nur 263 Menschen beraten lassen, obwohl die Zahl der Neuerkrankungen 22 Mal so hoch liegt.

Streben nach Arbeit

Dabei bringe ein offener Umgang im nahen Umfeld meist Erleichterung, weiß Sonja Hrad, klinische Psychologin und Psycho-Onkologin in der vom Wiener Gesundheitsverbund betriebenen Klinik Favoriten. Doch oft benötigten Patient(inn)en eine gewisse Zeit, um geeignete Kommunikationswege für sich festzulegen.

Auch während Franz’ Erkrankung wissen vorerst nur seine Frau und sein Bruder Bescheid. Die Neuigkeiten sind auch für die beiden Angehörigen belastend, aber beide stehen ihm bei: Seine Frau begleitet ihn zu ärztlichen Gesprächen – und sein früher selbst an Krebs erkrankter Bruder weiß meist das Richtige zu sagen.

Wie sehr sich das Sprechen über Krebs im Laufe der Zeit verändert hat – und wie sich zuvor als privat klassifizierte Themen ins Öffentliche verschieben können, hat Bettina Hitzer erforscht. Die Medizinhistorikerin an der freien Universität Berlin schrieb 2020 im Buch „Vom Lob der Offenheit“ über den Kontrollverlust, der mit der Krebsdiagnose einhergeht. „Offenheit kann auch eine Demonstration der Stärke sein“, so Hitzer. An den Anspruch, souverän über die eigene Erkrankung zu sprechen, sei freilich oft das Streben nach möglichst unterbrechungsfreiem Weiterarbeiten geknüpft. „Leistungsfähigkeit ist ein großes Thema bei Krebs“, weiß auch Sonja Hrad. Viele Patient(inn)en würden durch die Neben- und Folgewirkungen von Krebstherapien belastet, besonders durch Fatigue, eine anhaltende Erschöpfung und Antriebslosigkeit. Die Arbeitsfähigkeit sei deutlich herabgesetzt.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!