Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Die Sowjets wollen aufs Ganze gehen

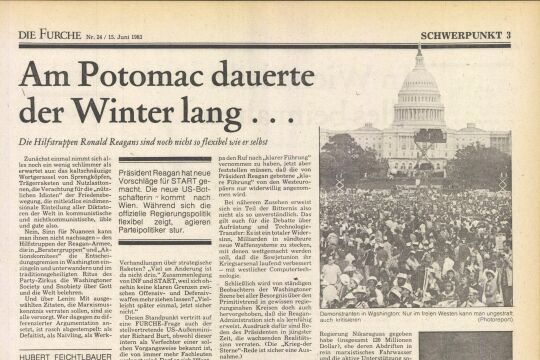

Hat die Bundesrepublik Deutschland die Prüfung dieser Tage bestanden? Ist Bonn auf dem Kurs des Westens geblieben oder dem Drängen des Ostens gewichen? Diese Fragen - bei Gegnern und Partnern gleichermaßen, obwohl mit unterschiedlicher Tendenz, gestellt - erfahren in Washington wahrscheinlich eher positive, in Moskau vermutlich negative Antworten.

Hat die Bundesrepublik Deutschland die Prüfung dieser Tage bestanden? Ist Bonn auf dem Kurs des Westens geblieben oder dem Drängen des Ostens gewichen? Diese Fragen - bei Gegnern und Partnern gleichermaßen, obwohl mit unterschiedlicher Tendenz, gestellt - erfahren in Washington wahrscheinlich eher positive, in Moskau vermutlich negative Antworten.

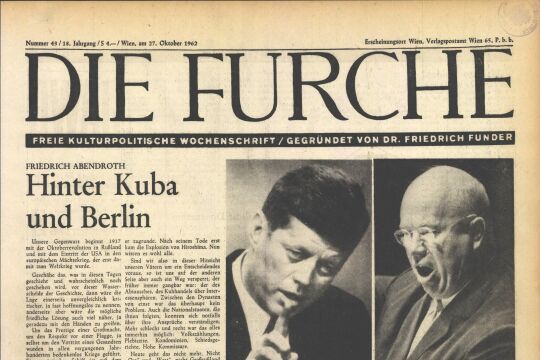

Leonid Breschnews Besuch — die erste Reise, die der Kreml-Chef seit der Afghanistan-Invasion über die Grenzen seines Imperiums hinaus unternahm - konnte nirgends als eine Routine-Visite beurteilt, sondern mußte weltweit als Auftakt einer Phase der west-östlichen Verhandlungen bewertet werden, als Signal für die Wiederaufnahme einer Politik, die sich seit dem Amtsantritt von Ronald Reagan festzufahren schien.

Von manchen Publizisten war Helmut Schmidt darum die Rolle des Dolmetschers, gar des Maklers zwischen den zwei Weltmächten zugeschrieben worden, während er selbst wohl nie Neigung hatte, sich in diese prekäre Position zwischen die Fronten zu begeben.

In der Tat: Nicht der deutsche Kanzler, sondern der amerikani-

sehe Präsident lieferte — soweit die Wechselwirkungen zwischen Aufrüstung und Abrüstung zur Debatte standen — zum passenden Moment die Stichworte für das Gespräch mit dem sowjetischen Gast.

Dank Ronald Reagans Rede, die kurz zuvor — in der NATO offenbar sorgsam abgestimmt— Leonid Breschnew mit etlichen Forderungen konfrontierte, mußte Helmut Schmidt nicht auf wankendem Boden lavieren, sondern konnte klipp und klar sagen, was der Westen vom Osten erwartet:

Erstens: Fortschritte bei den Wiener Verhandlungen über eine gleichwertige Truppenreduktion im Zentrum unseres Kontinents, die sich — wegen der Obstruktion des Kontrahenten — seit über acht Jahren zwar wie ein Karussell um die eigene Achse drehen, nicht aber im Sinne der Sache von der Stelle bewegen, so daß der Druck konventioneller Streitkräfte des östlichen Lagers weiterhin auf dem westlichen Bündnis lastet.

Zweitens: Bereitschaft, bei den Madrider Verhandlungen auf die Vorschläge einzugehen, die mit Hilfe eines präzisen Mandats für eine Europäische Konferenz über Abrüstung zunächst auf eine regionale und substantielle Ausdehnung der „vertrauenbilden- den Maßnahmen“ abzielen, wie sie die Helsinki-Deklaration in überaus bescheidenem Maße einzuleiten versuchte, ohne die Gefahr der Aufrüstung zu bannen.

Drittens: Eingehen der UdSSR

auf die Anregung der USA, demnächst von den SALT (Strategie Arms Limitation Talks) zu den START (Strategie Arms Re- ductions Talks = strategische Rüstungsverminderungs-Gesprä- che) zu wechseln, so daß nicht fürderhin bloß über die Beschränkung, sondern von vornherein über die Verminderung der Langstrecken waffen Verhandlungen geführt würden, mit denen sich die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion gegenseitig atomar bedrohen.

Viesens: Erkenntnis der Notwendigkeit, bei den Genfer Verhandlungen über Mittelstreckenwaffen, die am 30. November ein- setzen, die „Null-Option“ anzu- steueren, was von den Sowjets verlangt, ihre Raketen der ge

nannten Kategorie samt und sonders abzubauen, nicht nur abzuziehen, damit die Amerikaner auf die Stationierung ihrer Flugkörper der gleichen Sorten auf unserem Erdteil verzichten dürfen.

Besonders bei diesem aktuellen Problem, das zur Lösung ansteht, zeigen sich die Gegensätze zwischen West und Ost. Während Bonn - in Übereinstimmung mit Washington — das west-östliche Kräfteverhältnis bei den Flugkörpern und Flugzeugen mit Reichweiten von 1000 bis 5000 Kilometern mit 1 zu 4,5 beziffert, be- harrt Moskau auf der Behauptung einer Relation von ungefähr 1 zu 1.

Das verrät die Absicht des Kontrahenten, mit Zahlen und Begriffsbestimmungen zu propa

gandistischen Zwecken zu jonglieren, läßt aber auch seine politische Einsicht vermissen, daß es nicht angeht, sein eigenes Terrain im privilegierten Status eines Sanktuariums zu halten, das im Falle des Konflikts militärisch nicht berührt werden darf.

Nach dem Konzept der Amerikaner, das den Segen der NATO erhielt, sollen in der ersten Phase der Verhandlungen nur die landgestützten Systeme zur Disposition gestellt, in der zweiten Phase freilich ebenso die see- und luftgestützten Systeme einbezogen werden. Die Sowjets hingegen wollen sofort „aufs Ganze gehen“, auf westlicher Seite zudem Kurzstreckenwaffen anrechnen, auf östlicher Seite indessen bloß Mit

telstreckenwaffen in das Geschäft stecken.

Mithin strebt Moskau an, seine Vorteile von Washington mit Brief und Siegel bestätigt zu bekommen, die Nachteile des Nordatlantikpaktes folglich mehr oder minder festschreiben zu lassen. Auf der selben Linie liegt die Wiederholung der Offerte, ein Moratorium zu vereinbaren, das — bei Lichte betrachtet — die Vorrüstung des Ostens zwar auf dem jetzigen oder etwas niedrigerem Niveau stoppen, die Nachrüstung des Westens jedoch - womöglich ein für allemal — stornieren würde.

Im Fazit daraus ist vollends deutlich geworden, daß der Wunsch, das westliche Rüstungsprogramm ad acta zu legen, vorläufig kaum Aussicht hat, durch adäquate Leistungen der östlichen Weltmacht erfüllt zu werden.

Die Verhandlungen, die mit der Diskussion über Daten und Definitionen beginnen, dürften jedenfalls nicht rasch durch ein brauchbares Resultat beendet werden. Sie bedingen die Geduld und die Geschlossenheit des Westens, da die Weltmacht des Ostens lernen muß, daß es ihr nicht gelingen kann, Sicherheit allein nach ihren Vorstellungen zu erreichen.

Vielleicht bedeutete die Begegnung am Rhein, die sich durch Offenheit auszeichnete, dazu einen Beitrag.,

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!