Als Lehrkraft muss man hoffen und lieben können

Warum angehende Lehrerinnen und Lehrer für ihre Arbeit in einer immer herausfordernderen Zeit religiös-spirituelle Ressourcen brauchen. Gedanken einer Hochschulprofessorin.

Warum angehende Lehrerinnen und Lehrer für ihre Arbeit in einer immer herausfordernderen Zeit religiös-spirituelle Ressourcen brauchen. Gedanken einer Hochschulprofessorin.

Ich bin seit 1990 in der tertiären Pädagoginnen- und Pädagogenbildung tätig. Je länger ich allerdings tätig bin, desto einfacher und unverschämter gleichzeitig wird mein Wunsch, den ich für die Studierenden habe: dass sie hoffen und lieben können. Don’t worry, be happy. Doch nüchtern betrachtet, steht dem aktuell einiges entgegen.

Unsere Studierenden finden sich wieder in einer – wie Zygmunt Bauman es beschreibt – „flüchtigen Moderne“, in einer Zeit, in der Veränderungen in hoher Geschwindigkeit zum Alltag gehören. Die Situation im Nahen Osten eskaliert, mitten in Europa tobt ein Krieg und die Kinder in der Schule fragen zurecht: Warum gibt es Krieg und warum hört er nicht auf? Dazu kommen weitere globale Unsicherheiten und Ängste, die über die diversen medialen Kanäle Tag für Tag ins Haus geliefert werden. Die Klimakrise hat uns voll erfasst, Unwetter und Temperaturabnormitäten beherrschen die Schlagzeilen und wir wissen: Das ist erst der Anfang. Die Erkenntnis – auch aus der Coronakrise – ist: Trotz allen technischen, medizinischen und digitalen Fortschritts haben wir nicht alles im Griff. Wir werden auch hinkünftig mit Unsicherheiten leben müssen.

Unter Selbstoptimierungsdruck

Unsere Studierenden leben – wie wir alle – in einer Zeit, in welcher der Neoliberalismus mit seinem Gott Mammon seinen Siegeszug davongetragen hat. Die Folgen kennen wir alle: Zeitdruck, Singularitäts- und Originalitätsdruck, Selbstoptimierungsdruck samt seinen Mythen in Bezug auf körperliche Schönheit und Gesundheit, die Kultur des ASAP (As soon as possible) und der Allverfügbarkeit: Für unsere Studierenden gehört dies zum Alltag. Und: Sie leiden darunter.

Sie fühlen sich gestresst und gehetzt und finden nur wenig Zeit für Ruhe und für sich selbst. Kein Wunder: Die Curricula sind übervoll und die Schulbehörden drängen sie immer mehr, schon während des Studiums zu unterrichten. Wir brauchen euch – das ist die gute Nachricht. Macht schnell – die schlechte.

Was aber brauchen sie, damit sie ihren Job gut machen können? Und was brauchen wir Lehrende, damit wir auch in Zukunft unsere Studierenden gut begleiten und ausbilden können?

Unsere Studierenden und wir Lehrende brauchen neben Fachwissen und fachdidaktischem Know-how persönliches Standing: eine Persönlichkeit mit einer gewissen Reife und Weisheit, wir brauchen vor allem Lebenslust und Lebensfreude. Nur so können wir adäquate Kommunikationspartnerinnern und -partner sein. Die Grundressourcen einer solchen Persönlichkeitsstruktur sind aus meiner Sicht: Hoffnungskraft und Liebesfähigkeit.

In den 1980er-Jahren wurde man in der Medizin vermehrt auf die positiven Auswirkungen von Hoffnung aufmerksam, insbesondere als eine Ressource bei chronisch erkrankten Patienten. In der Folge wurde ein multidimensionales (also nicht nur kognitives) Verständnis entwickelt, was von der jungen Disziplin der Positiven Psychologie aufgegriffen wurde. Auf diese Forschungen beziehen sich Andreas Krafft und Andreas Walker in ihrem 2018 erschienen Buch „Positive Psychologie der Hoffnung“. Darin präsentieren sie auch Ergebnisse des seit 2009 angelegten „Hoffnungsbarometers“. Dies ist eine jährliche internationale Studie – getragen von der Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung (swissfuture) in Kooperation mit der Universität St. Gallen.

„Bitte verwechseln Sie Hoffnung nicht mit Optimismus“, sagt Andreas Krafft, der Leiter dieser Studie. „Optimismus kann gefährlich sein, wenn man die Risiken kleinredet. Wer hofft, schaut den Problemen ins Auge, bleibt aber zuversichtlich.“ Hoffnung sei eine Grundhaltung, in Krisen nicht zu kapitulieren, sondern dagegen anzukämpfen. „Wer nicht mehr hoffen kann, droht ins Burnout zu rutschen“, warnt Krafft. Hoffnung ist der Motor für ein erfülltes Leben. Aus der Bindungstheorie, welche zentrale entwicklungspsychologische Erkenntnisse lieferte, wissen wir: Kinder brauchen sicher gebundene, bindungsfähige Pädagog(inn)en. Lernen wird in sicheren und liebevollen Umgebungen leichter.

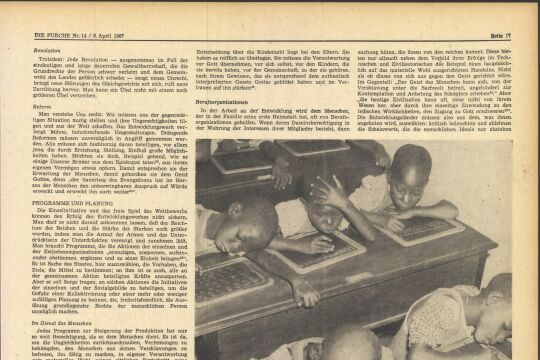

Warum aber ist es gerade in der Arbeit mit Kindern und mit jungen Menschen so zentral, ein liebesfähiger Mensch zu sein? Weil Kinder auf ganz besondere Art selbst voller Liebe sind – und in dieser Fähigkeit Resonanz suchen. Sofia Cavaletti, eine Mitarbeiterin von Maria Montessori, beschreibt dies einmal so: „Wir sind überzeugt, dass das Kind mehr als jeder andere der Liebe bedarf, da es selbst so voller Liebe ist. Die Liebessehnsucht des Kindes besteht weniger in einem Mangel, der Ausgleich sucht, sondern vielmehr in einer Fülle, die ihr Gegenüber sucht.“

Auf sich selbst nicht vergessen

Lassen Sie mich weitere Aspekte von Liebesfähigkeit nennen: Wer liebesfähig ist, kann von anderen fasziniert sein und das Besondere in den anderen sehen und es ihnen rückmelden: sodass die anderen sich gesehen, bestärkt fühlen und zu ihrer vollen Entfaltung kommen können. Gleichzeitig schließt Liebesfähigkeit die dunklen und schwierigen Seiten mit ein: Sie praktiziert eine Liebe zur Wirklichkeit, die den anderen auch in seiner Verzweiflung, Ängstlichkeit, Gebrechlichkeit und Verwundbarkeit annehmen kann.

Liebesfähigkeit bezieht sich aber auch auf die eigene Person, sie schließt Selbstliebe und Selbstmitgefühl (self care) mit ein: zentrale Ressourcen in der Bewältigung von Stresssituationen und Ängsten.

Im neuen Testament finden wir ja jenes Dreifach-Gebot der Liebe: Liebe Gott und liebe deinen nächsten wie dich selbst. Dieses „wie dich selbst“ wurde im Mainstream der christlichen Tradierungen über die Jahrhunderte allerdings oftmals unter den Tisch gekehrt: betont wurden die Gottes- und Nächstenliebe. Selbstliebe wurde schnell mit Egoismus und übertriebener Selbstbezogenheit konnotiert und abgewertet.

Selbstmitgefühl bedeutet: Mit sich selbst wie mit einer besten Freundin, einem besten Freund umgehen zu können: mitfühlend und wohlwollend. Die Suche nach einem liebevollen Umgang mit sich selbst ist gerade dann wichtig, wenn Selbstkritik, Abwertung, Strenge und Perfektionismus den inneren Alltagsmonolog prägen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!