Gott ist tot. Oder?

DISKURS

Wenn der Karfreitag das letzte Wort behält: Leben ohne Gott

Den Glauben halten nicht einmal mehr träge Gewohnheiten heute noch am Leben, geschweige denn kräftige Wurzeln. Reflexionen eines „nachdenklichen Atheisten“.

Den Glauben halten nicht einmal mehr träge Gewohnheiten heute noch am Leben, geschweige denn kräftige Wurzeln. Reflexionen eines „nachdenklichen Atheisten“.

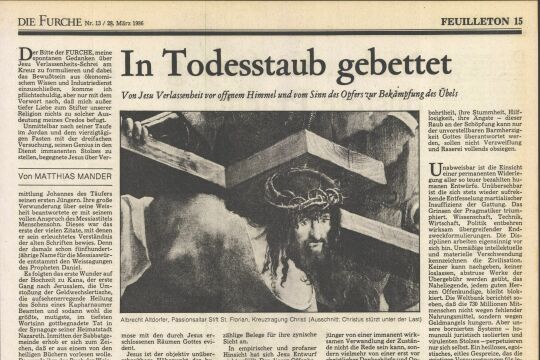

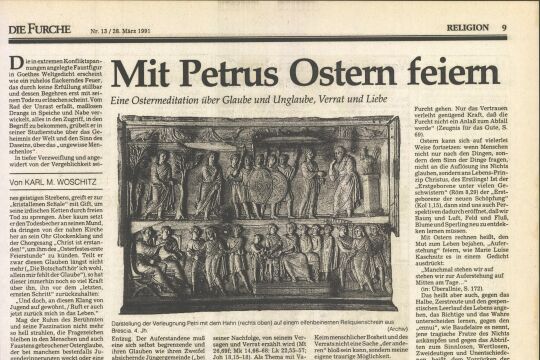

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Den bekannten

Kreuzesschrei Jesu kommentiert die Philosophin Simone Weil mit den Worten: „Das ist ein Schrei ins Leere, ein Ruf, der ewig ohne Antwort bleibt.“ Geschah der von Nietzsche verkündete Tod Gottes womöglich nicht erst im 19. Jahrhundert, sondern bereits vor mehr als 19 Jahrhunderten auf Golgota? Am Ende von Johann Sebastian Bachs „Matthäuspassion“ singt der Chor dem ins Grab gelegten Jesu nach: „Ruhe sanft, ruhe sanft“, als ob es für immer wäre.

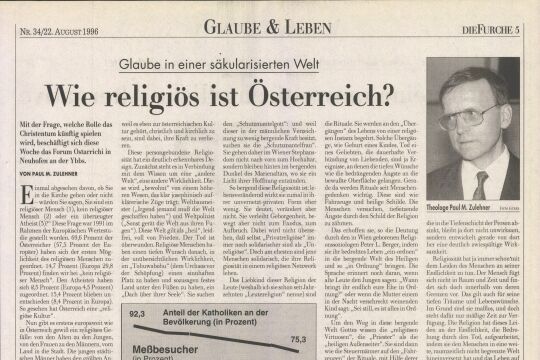

Nietzsche prophezeit, dass der Untergang des Christentums in Europa den nächsten beiden Jahrhunderten vorbehalten bleibt. Im ersten Jahrhundert würden sich mehrheitlich die Intellektuellen davon abwenden, im zweiten die breite Bevölkerung. Seine Prophezeiung scheint aufzugehen. Das zweite Jahrhundert ist angebrochen, und die Zahl der Menschen wächst in Westeuropa, die gleichgültig an der christlichen Religion vorübergehen. Den Glauben halten heute nicht einmal mehr träge Gewohnheiten am Leben, geschweige denn kräftige Wurzeln. Dabei sind viele der Religion gar nicht überdrüssig, so wenig berühren sie noch religiöse Fragen. Selbst in Coronazeiten fällt es ihnen leicht, Gott nicht mehr existieren zu lassen, ihm Hausverbot zu erteilen. Religion und Kirche interessieren sie einfach nicht.

Gott – bloß ein museales Gebilde mehr

Andere setzen sich noch kritisch mit Religion und Kirche auseinander. Dabei sind ganz verschiedenartige Stile der Religionskritik zu beobachten: aggressiv-kämpferische Spielarten, aber auch kultiviert-feinfühlige. Es gibt heitere, ernste, aber auch traurige, leise und laute, grobe und gebildete, existenziell unbeteiligte sowie existenziell betroffene Stimmen. Aber immer weniger Menschen tun sich damit schwer, dass nicht wahr sein soll, wovon zahllose Musikstücke, Kunstwerke und Kirchen beredt Zeugnis ablegen. Gott ist für sie bestenfalls ein museales Gebilde aus literarischen, musikalischen, bildnerischen und steinernen Zeugnissen, eine Erfindung des begeisterten, dankbaren, flehenden Menschen.

Aber wie lebt es sich ohne Gott in Coronazeiten? Wie kann man sein Dasein ohne höhere Sinnerwartung bewältigen? Mögen Religion und Kirche schrumpfen, die Menschen bleiben weiter empfänglich für Rituale, Symbole, Bilder und Geschichten. Mit deren Hilfe lassen sich archaische Ängste, Verlorenheits- und Überforderungsgefühle teilweise überwinden. Dazu kommen Schlafen, Weinen und Humor: Lachen lindert Lebenslast! Es stärkt nachweislich unsere Abwehrkräfte. Heitere Menschen sind chaosresistenter als trübsinnige Zeitgenossen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

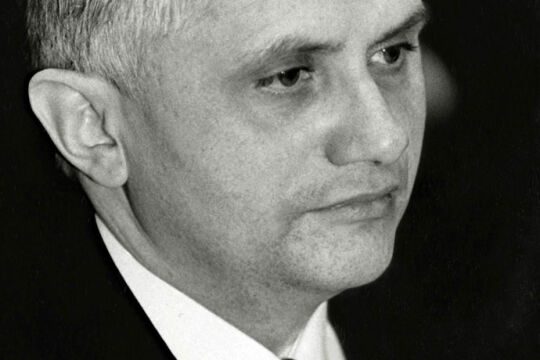

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!