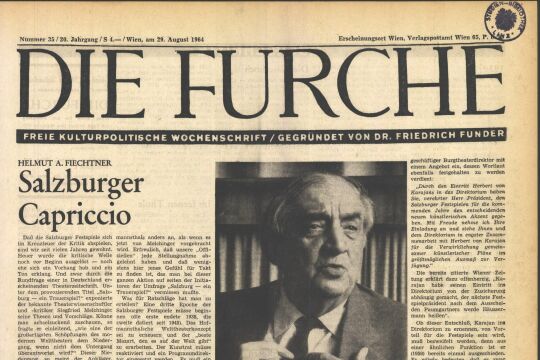

"Die Staatsoper ist ein Unikat"

Dominique Meyer, seit 2010 Direktor der Wiener Staatsoper, spricht über die Besonderheiten des Hauses am Ring aus historischer wie auch aktueller Perspektive. In den finalen Saisonen setzt der Intendant vermehrt auf Zeitgenössisches.

Dominique Meyer, seit 2010 Direktor der Wiener Staatsoper, spricht über die Besonderheiten des Hauses am Ring aus historischer wie auch aktueller Perspektive. In den finalen Saisonen setzt der Intendant vermehrt auf Zeitgenössisches.

FURCHE-Gespräch mit Staatsoperndirektor Dominique Meyer.

Dominique Meyer: Ich feiere gleichzeitig

selten und fast immer, denn ich bin ein Mensch, der bei allem versucht, immer die

positive Seite zu sehen, auch wenn manches nicht klappt und andere jammern.

Meyer: Sehr umfangreich. Ein Jubiläum ist immer Anlass, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Wir hatten ein großes Symposion über die Geschichte der Oper in Wien generell, das ist in zwei Bänden dokumentiert. Ich war überrascht, dass die Operngeschichte vor Mozart ziemlich in Vergessenheit geraten ist, daher wollte ich auch dieses Thema aufgreifen. Wir bringen zwei Prachtbände heraus mit den Plänen der alten Hofoper, dem Pendant der Staatsoper. Am Jubiläumstag werden wir „Die Frau ohne Schatten“ spielen, die einzige Strauss-Oper, die in Wien uraufgeführt wurde, und zwar vor genau hundert Jahren. Dazu kommt eine große Ausstellung über die Oper im Haus, eine weitere über das Ballett im Theatermuseum, je eine CD- und eine DVD-Edition mit historischen Aufnahmen und Erstveröffentlichungen. Vor allem wollen wir aber auch das Haus noch mehr öffnen: In der Jubiläumswoche übertragen wir Vorstellungen auf Plätze in den Landeshauptstädten, aber auch ins Ausland, und am 26. Mai feiern wir mit einem großen Open-Air-Konzert vor der Oper, das auf ORF III und Arte live übertragen wird.

Meyer: Zuerst denke ich an die großen Komponisten, die hier im Graben dirigiert haben: Verdi „Aida“, Wagner „Lohengrin“, Richard Strauss seine eigenen Stücke. Ich schätze es, wenn Komponisten ihre eigenen Werke dirigieren, wie zuletzt Péter Eötvös oder Thomas Adès. Wichtig sind das Orchester und die Dirigenten. Meine erste Staatsopernaufführung hörte ich im Theater an der Wien: „Don Giovanni“ mit Abbado. Meine erste Vorstellung im Haus war „Der Rosenkavalier“ unter Carlos Kleiber – so etwas vergisst man nicht. Wichtig sind auch die großen Sängerpersönlichkeiten, weniger die Inszenierungen. Ich weiß, die Presse ist sehr an der Szene interessiert, das Publikum aber mehr am musikalischen Aspekt. Es will große Sänger, große Dirigenten. Was mich beeindruckt, ist die musikalische Evolution. Nach meiner Meinung wird es musikalisch immer besser, das Orchester ist technisch besser, die Stimmen sind besser intoniert, die Sänger besser vorbereitet.

gehen?

Meyer: Mich beeindruckt immer wieder jener Brief von Richard Strauss an Karl Böhm, in dem er ihm erklärt, wie man die Wiener Oper programmieren soll. Er unterscheidet zwischen Werken, die man an der Oper, am Theater an der Wien und gar nicht spielen soll. Würde ich diesen Vorschlag von Strauss umsetzen, würde ich meinen Kopf an einer Stange am Ring spazieren sehen. Es gibt Gedanken, die in einer gewissen Periode angebracht sind, in einer anderen gar nicht. Die Geschichte ist voller Stücke, die einst erfolgreich waren, nach fünfzig Jahren unbedeutend geworden sind. Man lebt in einer gewissen Zeit, die Programmierung sollte darauf Rücksicht nehmen. Bekanntlich habe ich mich auch für Barockmusik am Haus eingesetzt, vor Jahrzehnten war das kein Thema. Mit den Erkenntnissen, die man seither gemacht hat, ist sie zu einem wichtigen Bestandteil des Opernrepertoires geworden. Im Brief von Strauss gibt es auch einige für einen Komponisten überraschende Entscheidungen. So findet er große Stücke besser im Theater an der Wien aufgehoben, weil sie seiner Meinung nach nicht so wichtig sind, ohne Rücksicht auf die Akustik. Das ist heute undenkbar.

Die Furche: Die Geschichte der Staatsoper hat auch Schattenseiten. Gab es dazu neue Erkenntnisse bei diesem Symposion?

Meyer: Da wurde schon vieles aufgearbeitet – nicht zuletzt auch in der von meinem Vorgänger 2008 initiierten historischen Ausstellung „Opfer, Täter, Zuschauer“, die wir auch in Paris gezeigt haben. Lange Zeit wollte man Sachen ignorieren, das ist nicht nur in dieser Materie der Fall. Man wollte nicht wahrhaben, dass etliche große Dirigenten echte Nazis waren, die der Partei nicht nur aus Opportunität beigetreten sind, sondern weil sie auch ihre Ideen geteilt haben. Natürlich gibt es die Problematik von Chor und Orchester, von denen viele vertrieben wurden. Man hat sich nach dem Krieg eine Art Fassade aufgebaut: Wir waren alle Opfer. Das ist nicht der Fall. Ich kann es aber verstehen, denn es muss sehr schmerzhaft sein, wenn man entdeckt, dass es sogar in der eigenen Familie Nationalsozialisten gegeben hat. Oft braucht es Zeit, bis die Wahrheit wieder erkannt wird – das ist in Österreich nicht anders als in anderen Ländern.

Meyer: Die Staatsoper ist ein Unikat, ihr Stellenwert in der Gesellschaft ist wichtiger als jede musikalische Institution in der Schweiz oder in Frankreich. Anfangs wollte ich diese gesellschaftliche Stellung des Wiener Operndirektors ignorieren. Ich mag meine Arbeit, aber nicht, dass man in dieser Position wie ein Politiker gesehen wird. In Paris ist man ganz anonym, man wird nie angesprochen, macht einmal im Jahr eine Pressekonferenz, zwei, drei Interviews, das ist es. In Wien stehe ich selbst dann in der Öffentlichkeit, wenn ich eine Wurst kaufe. Man wird beobachtet, angesprochen, es wird kommentiert. In Wien ist das Publikum ein Bestandteil der Oper. Ich finde es eine Ehre, für dieses Publikum zu arbeiten. Es kennt sich so gut aus, es liebt das Haus in einem Ausmaß, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist nicht selten, dass 15 Minuten applaudiert wird, anderswo ist es viel kürzer, egal ob in New York, Mailand oder Paris. In Wien brennt das Feuer noch immer.

Meyer: Als ich nach Wien kam, habe ich zuerst das Repertoire studiert und überlegt, ein paar Lücken zu schließen. Dem entsprach die Idee eines Janáček-Zyklus. Außer „Jenufa“, und das auf Deutsch, wurde nichts gespielt. Dann wollte ich in die Gegenwart gehen. Aus heutiger Sicht hätte ich mehr mischen sollen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!