Kunst in der Sackgasse

Über die chronische Unpopularität der zeitgenössischen Kunst und wie es dazu kam.

Über die chronische Unpopularität der zeitgenössischen Kunst und wie es dazu kam.

Was in den österreichischen Museen und Galerien ausgestellt wird, hat nichts mit dem aktuellen Kunstgeschehen zu tun", verkündet Peter Weibel, Medienkünstler und Leiter des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medientechnologie. "Ich meine damit eine Kategorie von Kunstwerken, die in den Gängen und Zimmern von Hotels hängen, mit abgestandener Popmusik vergleichbar." Bei der nächsten Biennale in Venedig, einer der wichtigsten und traditionsreichsten Kunstausstellungen der Welt, wird Österreich ganz sicher nicht mit "Hotelleriekunst" (Weibel) vertreten sein: Dafür sorgt der "Hunderttausendsassa" ((c) "Der Spiegel") in seiner Funktion als österreichischer Biennale-Kommissär.

Ab dem 13. Juni werden die Künstler Ecke Bonk, Peter Friedl, Rainer Ganahl, die Zwillinge Christine und Irene Hohenbüchler sowie die Künstlergruppen "Knowbotic Research" und "Wochenklausur" in Venedig ihre Kunst der Öffentlichkeit präsentieren. Weibel geht es bei seiner Auswahl um die "Dekonstruktion", die Auflösung des Autors, des Objekts und des Rezipienten. Wer den österreichischen Biennale-Beitrag rezipiert, dem soll klar werden, daß - so Weibel - "das geschlossene ästhetische Objekt durch offene Zeichen- und Handlungsfelder ersetzt wird, wo plurale und multiple Beziehungen vom Betrachter selbst erzeugt werden können". Von den Hohenbüchler-Geschwistern und von Ecke Bonk erwartet Weibel eine "Dekonstruktion" des Vorbaus des Österreich-Pavillons, die "Wochenklausur" hat sich vorgenommen, das Demokratieverständnis aller Teilnehmerstaaten zu überprüfen. Für die Dauer der Biennale solle nach dem Willen Weibels in Venedig eine Art "Forschungsinstitut" und "Informationsstelle" entstehen.

"Das ist es, was ich unter zeitgemäßer Kunst verstehe", sagt Weibel. Er hat mit seiner Einschätzung zweifelsohne recht. Ein Blick über die Grenzen Österreichs oder auch in die junge österreichische Künstlerszene abseits etablierter Galerien beweist: Was Weibel der Biennale beschert, ist eindeutig Kunst auf der Höhe der Zeit. Eine Höhe, die sehr, sehr einsam ist.

Denn die zeitgenössische Kunst findet seit geraumer Zeit nur noch in einem kleinen, intellektuell inzestuösen Teil der Gesellschaft Widerhall. "Die sogenannte Gegenwartskunst interessiert, grob gesagt, sowieso nur die, die von ihr leben, weil sie sie machen, ausstellen, verkaufen, besprechen oder beschreiben", meint sogar die linke "Volksstimme". Vorbei sind die Zeiten, in denen die künstlerische Avantgarde nach einer bestimmten Zeit gesellschaftlich akzeptiert und zu kulturellem Allgemeingut wurde: Erstens gilt mittlerweile der Begriff der Avantgarde, und damit das von ihm Bezeichnete, als historisch; und zweitens waren Andy Warhol, vielleicht Joseph Beuys und in Österreich die Aktionisten die letzten Künstler, die Eingang ins öffentliche Bewußtsein fanden - und deren Blütezeiten liegen schon Jahrzehnte zurück. Seither herrscht nur Achselzucken, wenn es um zeitgenössische Kunst geht.

Schon 1925 diagnostizierte der spanische Philosoph Jose Ortega y Gasset im gleichnamigen Essay "Die Vertreibung des Menschen aus der Kunst". Freilich war die chronische Unpopularität der modernen Kunst für Ortega, der sich als Teil einer antibürgerlichen Geistesaristokratie fühlte, ein Vorzug derselben. Damals (und in den darauffolgenden Jahrzehnten) schlug der zeitgenössischen Kunst noch Interesse in Form von Haß und Ablehnung entgegen, heute stößt sie größtenteils nur noch auf Desinteresse. Für die Räder und Rädchen des Kunstbetriebes ist das jedoch kein Grund, sich und ihr Tun zu hinterfragen: "Es war ihre Absicht, die Entwicklung dorthin zu lenken, wo sie jetzt ist", verteidigt Bundeskunstkurator Wolfgang Zinggl trotzig den Zustand der zeitgenössischen Kunst.

Es war der große Königsberger Philosoph Immanuel Kant, der 1790 in seiner "Kritik der Urteilskraft" die seither vielbeschworene Autonomie der Kunst postulierte. Für Kant gab es keinen vorab definierten und eingeschränkten Bereich, in dem ästhetische Erfahrung möglich ist, und er wies jede Fremdbestimmung des Ästhetischen mit Nachdruck zurück. Im Zeitalter des Bürgertums wurde die Kunst zwar theoretisch autonom, in Wirklichkeit war sie jedoch durch und durch geprägt von der bürgerlichen Weltanschauung: Die Kunst mutierte zur Ersatzreligion, die Darstellung des Schönen, Guten und Wahren zum quasi-sakralen Ritus; dessen Zelebrierung gelang den Künstlern des 19. Jahrhunderts so perfekt, daß der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel das Ende der Kunst ausrufen konnte - etwas voreilig, wie wir wissen.

Denn das Kantsche Ideal der totalen Autonomie und Grenzenlosigkeit der Kunst wurde erst im 20. Jahrhundert verwirklicht: In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts sprengten revolutionäre Kunstbewegungen den engen Rahmen der bürgerlichen Kunst: Der Futurismus mit seiner Vergötterung von Technik und Fortschritt, der Kubismus mit seiner Auflösung der Perspektive, der Expressionismus mit seinem Primat des Subjektiven, der Surrealismus mit seiner Hervorkehrung des Unbewußten und der Dadaismus mit seiner Negation von Sinn und Vernunft - sie alle verdrängten die bürgerliche Kunst, die den Rückzug ins Museum antrat.

So wie die gegenständliche Kunst im 19. Jahrhundert durch höchste Perfektion am Ende ihrer Entwicklung angelangt war, so führten auch die verschiedenen von der Gegenständlichkeit wegführenden Wege der Kunst notwendigerweise in Sackgassen. Irgendwann waren einfach alle Grade der Abstraktion ausprobiert, und die völlige Abstraktion ist ein unüberwindbarer Endpunkt. Mit den traditionellen Mitteln etwas wirklich Neues zu schaffen, war nicht mehr möglich. Malerei und Skulptur waren definitiv an ihrem Ende angelangt.

Da das Neue um des Neuen Willen ein Leitmotiv der Moderne ist (wie der russische, in Deutschland lehrende Kulturphilosoph Boris Groys meint), suchten sich Künstler andere Medien als Leinwand und Pinsel, als Marmorblock und Meißel. Video und Computer kamen zum Einsatz, Installationen verdrängten die traditionellen Kunstwerke. Dabei handelte es sich um eine geradezu logische Entwicklung - allerdings mit fatalen Auswirkungen: Während die revolutionären Ismen in ihren Grundgedanken noch leicht verständlich waren, entzieht sich die zeitgenössische Kunst dem Allgemeinverständnis; sie ist "erklärungsbedürftig" geworden, wie der Philosoph und Anthropologe Arnold Gehlen beklagte, "Kunstbegleitgeschwätz" dominiert seither, wie Rudolf Burger, Rektor der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien ätzt (siehe Furche 40/98).

Außerdem wird die zeitgenössische Kunst einer traditionellen Funktion von Kunst nicht gerecht: Ob von den Künstlern beabsichtigt oder nicht, Kunst diente immer als Schmuck von öffentlichen und privaten Räumen. Heute hängen Schütt-Bilder von Hermann Nitsch selbst in Ministerialbüros. Eine Installation hingegen kann man an keine Wand mehr hängen, ein wortreiches Konzept gibt keine Zier fürs Eigenheim ab. Kunst als Behübschung - dafür haben die zeitgenössischen Künstler allerdings nur Verachtung übrig. Daß ihre Werke - sofern das überhaupt möglich ist - vom Staat angekauft werden, um dann in Depots zu vergammeln und die Kunstliebhaber in den Werken der Vergangenheit ihr Heil suchen, ist der Preis, den die Gegenwartskünstler dafür bezahlen.

Dabei hat die zeitgenössische Kunst, sofern man die große Mühe auf sich nimmt, sich mit ihr auseinanderzusetzen, durchaus noch etwas zu sagen: Während die zeitgenössische E-Musik weitab jeglicher Relevanz agiert, bezieht sich ein Teil der zeitgenössischen bildenden Kunst durchaus auf die Gesellschaft - nur will diese davon nichts wissen. Um bei den diesjährigen Biennale-Teilnehmern zu bleiben: Die Gruppe "Wochenklausur" etwa arbeitet mit sozialen Randgruppen wie Obdachlosen, Schubhäftlingen oder Arbeitslosen und auch die Hohenbüchler-Zwillinge haben in der Vergangenheit Projekte mit Behinderten durchgeführt. Da soll niemand sagen, er vermisse Aktualität und gesellschaftlichen Bezug. Doch der Öffentlichkeit sind solche Unternehmungen als Kunst nicht verständlich zu machen.

Noch halten staatliche Subventionen den Kunstbetrieb aufrecht - und das ist auch richtig so. Trotz aller Kritik an den teilweise tatsächlich abgehobenen und irrelevanten Projekten, mit denen Künstler ihr Brot verdienen: Die Gesellschaft braucht die Kunst als Experimentierlabor der Ideen, als (Zerr-)Spiegel, auch wenn sie nur noch selten hineinblickt.

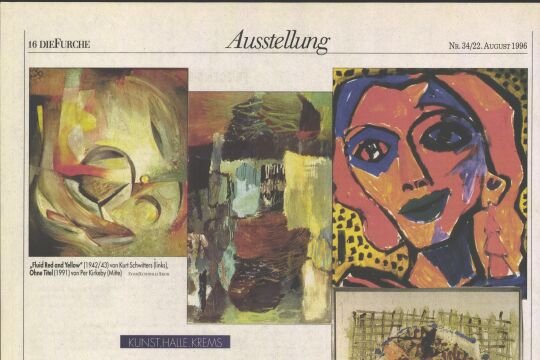

Doch die staatliche Unterstützung "nicht marktfähiger Kunst", wie es Staatssekretär Peter Wittmann in sozialdemokratisch-neoliberaler Manier formuliert, kann jederzeit enden. Geldmangel der öffentlichen Hand könnte zur Streichung der Unterhaltszahlungen an das ungeliebte Kind "zeitgenössische Kunst" führen. Unlängst kündigte die Stadt Krems an, die Subventionen für die städtische Kunsthalle einstellen zu müssen. Allein die Tatsache, daß die Gemeinde vertraglich gebunden ist, hindert sie vorerst an diesem in Österreich beispiellosen Vorhaben. Und seit der Kärntner Landtagswahl ist auch ein FPÖ-Bundeskanzler nicht mehr völlig ausgeschlossen. Was dies für die Kulturpolitik bedeutet, ist klar: Geld für Blasmusik und Trachtengruppen statt für Installationen und Sozialinterventionen.

Keine guten Aussichten für die zeitgenössische Kunst.

Buchtips: Kunsttheorie von der Antike bis in die Gegenwart beziehungsweise die Philosophie der modernen Kunst, relativ verständlich aufgearbeitet: Philosophie der Modernen Kunst Von Konrad Paul Liessmann, UTB/WUV, Wien 1999, 222 Seiten, öS 298, Kleine Geschichte der Kunsttheorie Von Udo Kultermann, Primus Verlag, Darmstadt 1998, 374 Seiten, öS 496 ,

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!