Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Mechanische Musik

„DURCH ALLE ZEITEN UND DURCH alle Völker schwebt, alle Künste krönend, die Musik.“ So ähnlich beginnen meist Reportagen, die sich mit dem Phänomen Musik auseinandersetzen. Auch daß der Urmensch bereits Musik gemacht hat — mit Pfeifen und Flöten aus Knochen übrigens —, gehört zu den unumgänglichen einleitenden Feststellungen für solche Berichte. Wir aber wollen hier die Entwicklung jener Musikinstrumente außer acht lassen, denen sich durch menschliche Kunstfertigkeit Töne entlocken lassen. Wir wollen mit unseren Betrachtungen dort einsetzen, wo die menschliche Bequemlichkeit die Erfindung selbsttätiger Musikquellen provozierte, wo die kostspieligen, in Käfigen gehaltenen Singvögel und die Hausmusik stark an Bedeutung verloren: bei der Erfindung der „Musikkonserve“.

Sie ist wieder ganz groß in Mode, die mechanische Musik unserer Großväterzeit: Das altmodische Trichtergrammophon ist die Zierde moderner Wohnungen und heute ebenso bestaunt, wie in der Zeit unserer schnurrbärtigen Vorfahren.

Die Entrümpelungsaktion hat ungeahnte Schätze von den dunklen Dachböden in das helle Tageslicht befördert, Schätze, die sogar den Bombenkrieg überdauert haben, Schätze, die allerdings auch sofort „Liebhaber“ gefunden hatten: alte Uhren etwa, die heißbegehrten Grammophone, mechanische Spielwerke ...

Sammler aus Leidenschaft lieferten einander mit professionellen Händlern erbitterte Kämpfe um manches besondere Stück. Der Gewinn, den man dabei erzielen kann, ist groß.

UND DIE BETRACHTUNG DER MECHANISCHEN — d. h. selbsttätigen — Musikinstrumente .ist im Augenblick um ' so. aktueller, als heute von deutschen Mode- und Twenzeitschriften Urgroßmutters uraltes Spinnrad oder Großmutters alte Nähmaschine als origineller, eleganter Zierat für die Wohnungseinrichtung stark forciert werden. Im Wiener „Dorotheum“ erzielt durch sein Alter praktisch unbrauchbar gewordenes Hausgerät und antiquiertes Mobiliar allein durch „luxuriös-dekorativen Charakter“ Phantasiepreise. Durch das. „klassizistische“ Faible stolzer Wohnungsbesitzer mit dicker Brieftasche kommt dem Verfall Preisgegebenes eben wieder zu staubfreien Ehren ...

Auch die zahlreichen finanziellen Angebote an den Orgelbauer Karl Nagl, der mit seiner Familie im fünfzehnten Wiener Gemeindebezirk lebt und eine umfangreiche Sammlung alter Musikinstrumente besitzt, sind verlockend hoch. Fürs nächste denkt Nagl — etwa fünfzigjährig — allerdings nicht daran, sein interessantes Privatmuseum — in Kisten und Schachteln auf dem Dachboden verstaut — zu reduzieren.

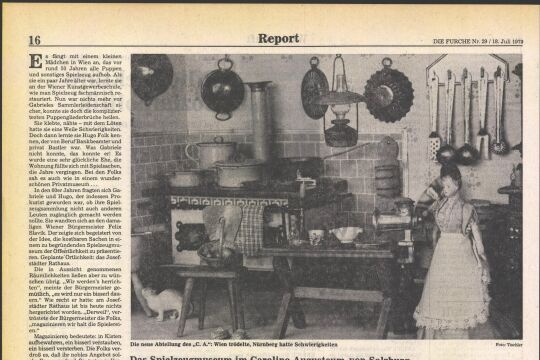

Spielwerke bilden einen Teil seiner umfassenden Sammlung, in der sich Schätze aus einer längst verklun-genen Zeit, im übrigen auch tatsächlich schon recht „verklungen“ klingend, anhäufen. Da gibt es zum Beispiel eine recht unscheinbare Holzschachtel zu sehen, aus deren Innerem liebliches Klingeln ertönt. „Ein Stahlzinkenspielwerk aus der Biedermeierzeit, wie es damals in den Bürgerhäusern für die Hausmusik verwendet wurde“, erklärt der sammelnde Orgelbauer. Das „Innenleben“ eines Spielwerks ist nicht uninteressant: Ein Stahlkamm wird durch die „Dornen“ der Walze zum Klingen gebracht. Der Antrieb für die Drehbewegung der Walze erfolgt durch eine große Feder, die, sobald sie aufgezogen ist, über ein Zahnradgetriebe einen Windflügel treibt, der wiederum die Geschwindigkeit der Walzendrehung reguliert. Auf den Walzen waren zumeist sechs Musikstücke eingeschlagen; Spielwerke mit auswechselbaren Walzen waren zur Zeit des Biedermeier allerdings selten. Aller Wahrscheinlichkeit wurden die Spielwerke zuerst von französischen Uhrmachern gebaut;eine Taschenuhr mit eingebautem Spielwerk ist heute noch im Wiener Technischen Museum zu sehen.

NAGLS ZIMMER HAT SICH, WÄHREND der Besucher mit einem winzig kleinem Spielwerk, einer Mausefalle nicht unähnlich, beschäftigt war, in ein kleines Museum verwandelt. Besonder stolz ist er auf ein Musikgerät mit dem Namen „Melodion“. „Es stellt die Vorstufe zu den Ariston- und Ariso-Werkeln dar und wurde von Orgelbauern in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts hergestellt“, lautet die Erklärung, in der — phonetisch — der fünfzehnte „Hieb“ sympathisch mitklingt. „Der Unterschied zu den späteren Werkeln besteht darin, daß die Melodien hier noch auf einer Walze eingeschlagen sind, während später Scheiben verwendet wurden.“ Auf der Walze sind Drahtstifte, die die kurzen Töne hervorrufen, und Drahtbrücken für die langanhaltenden Töne eingeschlagen, die eine Reihe von Harmonikazungen zum Erklingen bringen. Durch eine Spindel wird nicht nur die Walze, sondern auch ein kleiner Blasbalg in Bewegung gesetzt, der die Harmonikazungen mit Wind speist. Nun ja, der „Wiener-Kinder“-Marsch und der „Serenadewalzer“, die der Besucher als akustische Kostprobe serviert bekommt, lassen das Alter des Geräts durchaus glaubhaft erscheinen. Herr Nagl hat es 1930 bei einem Altwarenhändler entdeckt und sofort, unglaublich billig übrigens, erstanden.

NACH DEM NICHT GANZ UNGETRÜBTEN Kunstgenuß aus den achtziger Jahren, ein Gerät, das in seiner Form bereits an den Plattenspieler von heute erinnert: Auf einem Kasten mit quadratischem Grundriß liegt eine runde Pappscheibe, in die von kundiger Hand Melodien eingeschnitten wurden. Auf diese Ur-„Platte“ greift ein Eisenkamm ein, der durch die eingeschnittenen Zwischenräume durch auf Ventile drückt, durch die der Zugang zu den Harmonikazungen versperrt ist. Sobald die Ventile nun geöffnet sind, kann die von einem kleinen Blasbalg „erzeugte“ Luft zu den Harmonikazungen durchströmen, dadurch werden diese zum Klingen gebracht.

Dieses Musikgerät mit dem Namen Ariston hat auswechselbare „Platten“, die „Noten“ genannt wurden, weil die Töne nach Noten eingeschnitten wurden. Die „Ariston“-No-ten wurden auf dem Vervielfältigungswege maschinell hergestellt und waren in allen Musikalienhandlungen erhältlich. „Das Ariston stellt eine Weiterentwicklung des Melodion dar. Die Walze des Melodion war nicht auswechselbar, während beim Ariston der Besitzer eines Aristons sich so viele .Noten' kaufen konnte, als er nur wollte“, schildert Karl Nagl, der sein Ariston einem längst verstorbenen alten Werkeimann verdankt, der damit auf der Thaliastraße Musik gemacht hatte. „Oh, Du liaber, alter Himmelvater“ gehörte zur Zeit dieses alten Werkelmanns zu den Lieblingsliedern der Wiener. Heute vermeint man aus der Melodie heraus auch das Pferdegetrapped eines Fiakers zu hören, doch der ■ allzu romantisch veranlagte Besucher wird rasch aufgeklärt, daß es sich dabei nur um das Klappern der bereits etwas altersschwachen Ventile handelt.

DAS ARIOSA-WERKEL STELLT EINE verbesserte Neuauflage des Ariston dar. Tatsächlich ist hier das Klappern nicht mehr zu hören. Außerdem wurden die Platten nun bereits aus Zinkblech hergestellt, sie waren also dauerhafter als die Pappendeckel des Ariston.

In die Zeit der Harmonikawerkeln platzte Edison mit seiner aufregenden und aufsehenerregenden Erfindung, dem Phonographen, mit dem man die menschliche Stimme konservieren konnte. „Edisons Homephono-graph“ steht auf dem Gerät, das Herr Nagl zum Vergleich neben einen modernen Plattenspieler gestellt hat. Zunächst sieht es aus wie Großmutters Nähmaschine. Wenn man den runden Oberteil abnimmt, kommt ein den späteren Grammophonen schon sehr ähnliches Gebilde zum Vorschein. Auch im Prinzip ist das Gerät eine Vorwegnahme des Grammophons:, es wird durch ein Federlaufwerk betrieben, und der Ton gelangt durch einen überdimensionalen Trichter an das Ohr des intensiv lauschenden Hörers. Die Musik wurde auf eine Rolle aus einem Gemisch von Baumwolle und Schellack aufgenommen. Die Rolle wird auf einen Zylinder aufgesteckt, der durch einen kleine Lederriemen vom Laufwerk aus betrieben wird. Der Tonarm, an dem die Schalldose oder Membrane angebracht ist, wird durch eine Gewindewelle weiterbewegt.

VON EDISONS HOMEPHONO-GRAPHEN WAR es kein weiter Weg mehr zum Grammophon Emil Berliners. An Stelle der mit einer Stanniolfolie bespannten Walze verwendete Berliner zur Aufnahme eine Metallplatte, die mit einer Wachsschicht überzogen war. Dadurch waren Berliners Platten wesentlich haltbarer. Ein eigenes Aufnahmeverfahren, allgemein als „Berlinerschrift“ bekannt, machte es Berliner zudem möglich, von der schon recht brauchbaren Urschrift auf dem Wachsüberzug auf galvanoplastischem Wege Kopien herzustellen, welche dann als Vorlage für die Plattenpressung dienten. Während Edisons Homephonograph aufgezogen werden konnte und selbst spielte, wurde Berliners Gerät aus ökonomischen Gründen mit der Hand betrieben. Als Emil Berliner am 4. August 1929 in Washington starb, hinterließ er der Nachwelt eine solide Grundlage, auf der seine Nachfolger durch verschiedene mechanische Verbesserungen die Entwicklung der selbsttätigen mechanischen Musikinstrumente bis zum heutigen Plattenspieler weiterbetreiben konnten.

Die Sammelwut des Orgelbauers, dessen Söhne zudem noch begeisterte Amateurmusiker sind, hat es sogar zuwege gebracht, der Zeit ein Schnippchen zu schlagen: bei Karl Nagl bleibt es nämlich eine halbe Stunde lang 17 Uhr. Immer dann, wenn sich die Zeiger auf den Uhren einer vollen Stunde nähern, beginnen die Nachbarn des Raritätensammlers ihre Wohnungen schalldicht zu verschließen. Denn dann beginnen die Uhren Herrn Nagls nicht nur zu schlagen, sondern auch verschiedene Tonfolgen und Tier-laute anzuschlagen, und das nicht etwa auf einmal, sondern hübsch vernehmbar hintereinander, alles in allem etwa eine halbe Stunde lang.

Ein schwieriger, aber interessanter Zeitgenosse, dieser Karl Nagl...

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!