Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

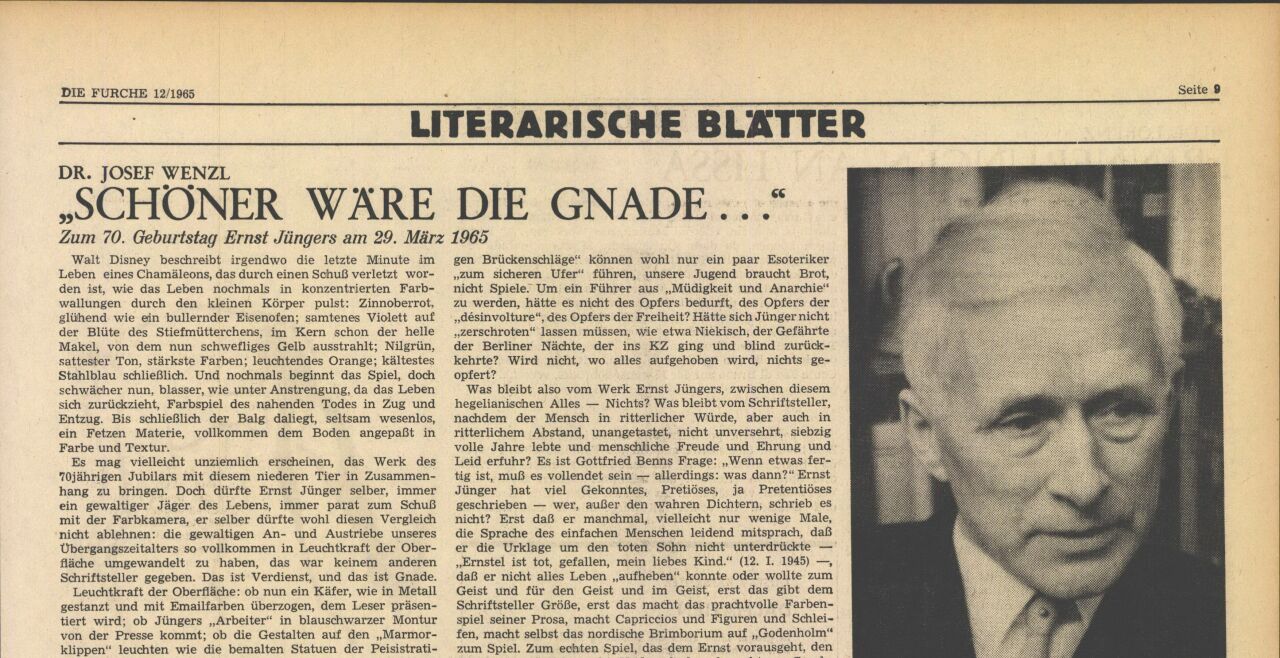

„SCHÖNER WÄRE DIE GNADE .. .f

Walt Disney beschreibt irgendwo die letzte Minute im Leben eines Chamäleons, das durch einen Schuß verletzt worden ist, wie das Leben nochmals in konzentrierten Farbwallungen durch den kleinen Körper pulst: Zinnoberrot, glühend wie ein bullernder Eisenofen: samtenes Violett auf der Blüte des Stiefmütterchens, im Kern schon der helle Makel, von dem nun schwefliges Gelb ausstrahlt; Nilgrün, sattester Ton, stärkste Farben; leuchtendes Orange; kältestes Stahlblau schließlich. Und nochmals beginnt das Spiel, doch schwächer nun, blasser, wie unter Anstrengung, da das Leben sich zurückzieht, Farbspiel des nahenden Todes in Zug und Entzug. Bis schließlich der Balg daliegt, seltsam wesenlos, ein Fetzen Materie, vollkommen dem Boden angepaßt in Farbe und Textur.

Es mag vielleicht unziemlich erscheinen, das Werk des 70jährigen Jubilars mit diesem niederen Tier in Zusammenhang zu bringen. Doch dürfte Ernst Jünger selber, immer ein gewaltiger Jäger des Lebens, immer parat zum Schuß mit der Farbkamera, er selber dürfte wohl diesen Vergleich nicht ablehnen: die gewaltigen An- und Austriebe unseres Übergangszeitalters so vollkommen in Leuchtkraft der Oberfläche umgewandelt zu haben, das war keinem anderen Schriftsteller gegeben. Das ist Verdienst, und das ist Gnade.

Leuchtkraft der Oberfläche: ob nun ein Käfer, wie in Metall gestanzt und mit Emailfarben überzogen, dem Leser präsentiert wird; ob Jüngers „Arbeiter“ in blauschwarzer Montur von der Presse kommt; ob die Gestalten auf den „Marmorklippen“ leuchten wie die bemalten Statuen der Peisistrati-denzeit; ob im Rückblick „Heliopolis“ schon in milderem, matterem Abendlicht erglänzt: immer herrscht die Farbe, ob nun tief und voll in der Periode vor dem zweiten Weltkrieg, ob blasser, innerlicher, gewollter nachher. 1945 ist eine Zäsur — die Zusammenstellung von Werken wie etwa „Arbeiter“ und „An der Zeitmauer“ in der Gesamtausgabe zeigt deutlich, wie die typisch Jüngersche Thematik wiederholt und überhöht wird. Damit tritt zum Chamäleon — er hat übrigens seine „geheimen“ Wappentiere nur allzu häufig unter den Eidechsen ausgesucht — in seltsamen und doch nicht abwegigem Gegensatz das Bild des Kampffliegers, der sich dem Gegner in der „Schleife“, in der „desinvolture“ entzieht, um auf höherer Ebene neu anzusetzen. Von der Sprache her wäre dieses Immer-neu-Ansetzen mit dem Wort „Aufheben“ in seinem tiefen Dreiklang von Bewahren, Höherheben und Rückgängigmachen am ehesten erfaßt. Jedes Buch, ja jeder Gedanke, ist in einem späteren „aufgehoben“, und das Wörtchen „so“ schließt überhöhend Bilder und Gedanken ab.

Kein Wunder, daß diese Schleifen, Capriccios, Eskapaden, Wandlungen, bis zur grandezzahaften „desenvoltura“, die Kritiker bis weit in die fünfziger Jahre immer wieder auf eine falsche Fährte setzen. Immer wieder nahmen sie die farbig wechselnde Oberfläche für das Eigentliche, nahmen den Augenblick für gültig. Der Verleger Baedeker hat sich den Spaß gemacht, die widersprechenden Zensuren fein säuberlich nebeneinander drucken zu lassen: wahrlich ein beredtes Zeugnis unserer verwirrten Zeit. Ernst Jünger will eben alles „zugleich“ sein, und in mancher Hinsicht ist er es tatsächlich: wer glaubt, diesen Flieger abschießen zu können, das kindliche Gemüt, das gerne dieses scheue Tier berühren möchte, der Proselytenmacher, der glaubt, ihn für das Christentum beanspruchen zu können, ja auch der Mauretanien der sich über das Leiden erhaben dünkt, sie alle können ihn nicht zur Annahme einer im ungenügenden Wirklichkeit veranlassen.

Aber man kann nicht ungestraft „Mauretanierstündchen“ halten und „zugleich“ die Schrift über den „Frieden“ ausarbeiten, den „Hochverrat des Geistes gegen den Geist“ fordern und sieben Jahre später das schöne „Dreieinig sind das Wort, die Freiheit und der Geist“ erklingen lassen: Ernst Jünger wird wohl als „letzter großer Romantiker“ in die Literaturgeschichte eingehen müssen; alle seine „kunstreichen geistigen Brückenschläge“ können wohl nur ein paar Esoteriker „zum sicheren Ufer“ führen, unsere Jugend braucht Brot, nicht Spiele. Um ein Führer aus „Müdigkeit und Anarchie“ zu werden, hätte es nicht des Opfers bedurft, des Opfers der „desinvolture“, des Opfers der Freiheit? Hätte sich Jünger nicht „zerschroten“ lassen müssen, wie etwa Niekisch, der Gefährte der Berliner Nächte, der ins KZ ging und blind zurückkehrte? Wird nicht, wo alles aufgehoben wird, nichts geopfert?

Was bleibt also vom Werk Ernst Jüngers, zwischen diesem hegelianischen Alles — Nichts? Was bleibt vom Schriftsteller, nachdem der Mensch in ritterlicher Würde, aber auch in ritterlichem Abstand, unangetastet, nicht unversehrt, siebzig volle Jahre lebte und menschliche Freude und Ehrung und Leid erfuhr? Es ist Gottfried Benns Frage: „Wenn etwas fertig ist, muß es vollendet sein — allerdings: was dann?“ Ernst Jünger hat viel Gekonntes, Pretiöses, ja Pretentiöses geschrieben — wer, außer den wahren Dichtern, schrieb es nicht? Erst daß er manchmal, vielleicht nur wenige Male, die Sprache des einfachen Menschen leidend mitsprach, daß er die Urklage um den toten Sohn nicht unterdrückte — „Ernstel ist tot, gefallen, mein liebes Kind.“ (12. I. 1945) —, daß er nicht alles Leben „aufheben“ konnte oder wollte zum Geist und für den Geist und im Geist, erst das gibt dem Schriftsteller Größe, erst das macht das prachtvolle Farbenspiel seiner Prosa, macht Capriccios und Figuren und Schleifen, macht selbst das nordische Brimborium auf „Godenholm“ zum Spiel. Zum echten Spiel, das dem Ernst vorausgeht, den Ernst erst möglich macht. Und auch dazu brauchte es Gnade. Und es brauchte den Fetzen Materie, der zuletzt schlaff zurücksinkt und zur Erde zurückkehrt.

Der letzte Romantiker ist alt geworden: eine neue Generation, eine nüchterne, „skeptische“, kennt kaum mehr den Namen Ernst Jünger und Jüngers Sehnsucht nach Präsenz; seine Bekehrung zur Gewalt in den zwanziger Jahren ist einer gierigen Annahme des Konsumzwanges in seinen feineren Formen gewichen; die „Brückenschläge“ werden in den neuen Wissenschaften, von der Medizin zur Mathematik und Anthropologie, getan — aber die Langeweile der sechziger Jahre hat sich gefährlichere Spiele gefunden als die „wildere Sehnsucht“ 40 Jahre vorher — etwa bei Rot über die Kreuzung zu fahren — hat verstecktere Archipele des Rausches und der Selbsterniedrigung entdeckt, treibt sich im Gegenspiel von „Müdigkeit und Anarchie“ voran und will sich darin aufheben. Hier gibt es Möglichkeiten für Ernst Jünger, der in diesem Bereich schon früh seine Netze gestellt hat, wenn er von Angstträumen berichtete und der „List des Schmerzes“ nachspürte. Hier hat er sich auch als Mensch bewährt, zwar nicht wie Niekisch, das kam ihm nicht zu, doch war Jünger immer bereit, den Schmerz anzunehmen. Hier also, im Hinweis auf die Rechte des überall bohrenden Schmerzes, später im Hinweis auf die Opfer als Grundlage des Friedens, der Freundschaft, der Liebe, hier rückt Jünger in die Nähe der Großen des'i9v und 20. Jahrhun^ derts, von Hölderlin und Nietzsche, Bloy und Exupery, Dostojewski, T. S. Eliot und Hemingway. Hier kann auch die Jugend der Ära der Weltraumfahrten Brot finden, nicht nur Lichtspiele. Und wenn der ganze Jünger in zehn Bänden „aufgehoben“ ist — Alles und Nichts —, so brauchen wir ein kleines Jünger-Lesebuch mit einigen Seiten seiner Prosa, in der das Farbenspiel kurz aufleuchten mag, um einzugehen in die Materie.

Brückenschläge, Fluchten, Schleifen, Capriccios? Das war Spiel, für den Augenblick: Aufhebung des Schmerzes, des Leidens im Opfer, Annahme des Menschlichen, das könnte bleiben. Und noch hier braucht es die Gnade. „Schöner wäre gewiß die Gnade, doch entspricht sie nicht der Lage und nicht dem Stande, in dem ich bin“, schreibt Ernst Jünger in seinem Pariser Tagebuch am 18. Juli 1943. Ist es nun vielleicht, mehr als 20 Jahre später, so weit?

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!