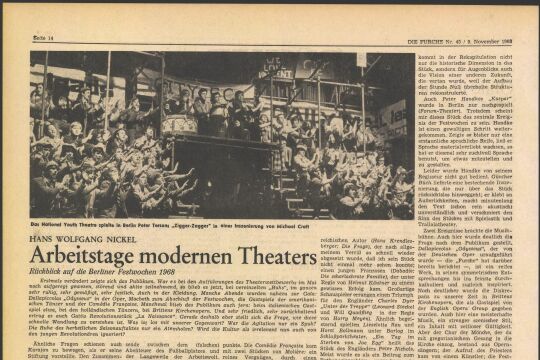

Brechts "The Mother": Über den immerwährenden Kampf für eine gerechtere Welt

In der Neuinszenierung von Brechts Lehrstück dienen rauchende Fabrikschlote als Symbol für den Kapitalismus – eines der Highlights der Wiener Festwochen.

In der Neuinszenierung von Brechts Lehrstück dienen rauchende Fabrikschlote als Symbol für den Kapitalismus – eines der Highlights der Wiener Festwochen.

Was hat uns die Russische Revolution heute zu erzählen? Leider allzu viel, denn Ausbeutung, Lohndumping und Arbeitslosigkeit haben sich nach mehr als einem Jahr Pandemie weiter verschärft, und Fragen nach gerechter Verteilung bleiben akut. Während elitäre Gruppen, die sich am Staatsbudget bereichern, von Menschen als „Pöbel“ oder „Tieren“ sprechen, sind Personen in sozialen Berufen nicht nur schlecht bezahlt, sondern oft auch dauerhaft am Rande ihrer psychischen und physischen Belastbarkeit. Die meisten von ihnen sind Frauen, viele aus dem Osten, die weder über soziale Absicherung verfügen noch Anerkennung erhalten.

„Die Mutter“ von Bertolt Brecht erzählt von einer solchen Frau, einer Analphabetin, einer Fabriksarbeiterin. Als ihr Sohn der kommunistischen Partei beitritt und sich durch politische Agitation in Gefahr bringt, übernimmt sie aus Sorge um ihn seine Aufgaben und wickelt Essen in Flugblätter, die sie am Fabriktor verteilt. Als sie begreift, was der Kapitalismus anrichtet, beginnt ihr Kampf für eine gerechtere Welt. Pelagea Wlassowa, die Mutter, wird selbst zur Revolutionärin, aber der Preis ist hoch: Sie wird ihr Zuhause und ihren Sohn verlieren, selbst ständig in Gefahr leben.

"The Mother“ ist als eines der Highlights der heurigen Festwochen programmiert; die legendäre New Yorker Wooster Group verbindet Brechts Lehrstück (uraufgeführt 1932, in der krisengebeutelten Weimarer Republik) mit der gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Lage und bezieht sich zugleich auf den Ursprungstext, Maxim Gorkis Roman „Die Mutter“ (1906/07). Wooster-Group-Leiterin Elizabeth LeCompte verweist dezidiert auf den Aspekt des Lehrstücks: Zeigen und verändern soll das Theater, dessen Erzählung in die gegenwärtige Realität geholt wird. Das gilt auch für die Musik von Hanns Eisler, die sich mit Amir ElSaffars Kompositionen verbindet und am Keyboard gespielt wird.

Vor den Videoprojektionen rauchender Fabrikschlote spielen fünf Darsteller auf der kargen Bühne mehrere Rollen. Mit wenigen Requisiten werden Situationen etabliert, Tafeln mit Ortsangaben behaupten den jeweiligen Schauplatz, der teilweise durch Schwarz-Weiß-Projektionen visuell angedeutet wird. So bewegt man sich irgendwo zwischen 1905 und heute, zwischen Sibirien und Amerika, stets mit Blick auf das Aufeinanderprallen einer kollektiven Haltung mit individuellen, kapitalistischen Interessen.

Sieht man heute gen Himmel, ist es selten die Suche nach Gottes Rat, sondern vielmehr der Blick auf die Kondensstreifen des längst wieder aktiven Flugverkehrs, so eine Bibelfrau, deren technisch verzerrte Stimme Hohlsätze von sich gibt. Pelagea Wlassowa aber hat lesen und schreiben gelernt und wird zur zentralen Kraft einer Gegenbewegung, die auch heute dringend benötigt wird.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!