Wiener Festwochen: Vielleicht sollten wir auch über Glück sprechen?

Der erste Teil der Wiener Festwochen ist letzte Woche zu Ende gegangen. Und es wurde Position bezogen: gegen Ausbeutung und autoritäre Strukturen, für eine solidarische Gesellschaft.

Der erste Teil der Wiener Festwochen ist letzte Woche zu Ende gegangen. Und es wurde Position bezogen: gegen Ausbeutung und autoritäre Strukturen, für eine solidarische Gesellschaft.

Es sind heuer 70 Jahre, seitdem die Wiener Festwochen nach dem Zweiten Weltkrieg wiedereröffnet wurden. Die Festwochen sind ein Festival der Künste und damals wie heute auch ein Festival der Solidarität. Dabei finden sie heuer in zwei Etappen im Früh- und Spätsommer statt, von 3. Juni bis 13. Juli und von 24. August bis 25. September. Zwischenbilanz ziehend darf man Intendant Christophe Slagmuylder zu einer bemerkenswerten Schau gratulieren, die sich den zentralen Fragen unserer Gegenwart widmete.

Dazu zählen die Pandemie und mehr noch ihre Auswirkungen. Dementsprechend müssen etwa herkömmliche Vorstellungen von Arbeit neu definiert werden. Corona hat die Kluft zwischen Arm und Reich weiter vergrößert. Die italienische Künstlerin Anna Rispoli fragte in ihrer Eröffnungsrede danach, wie sich die Wertschätzung einer Tätigkeit verändert, wenn die Bezahlung nichts mehr darüber aussagt. Wie kann ein menschenwürdiges Leben in unserer Stadt, in der ganzen Welt ermöglicht werden?

So umkreisten die Festwochen auch die Frage nach dem demokratischen Selbstverständnis vieler Länder, mit Produktionen, die keineswegs auf einen elitären Kreis abzielten, sondern sowohl inhaltlich als auch ästhetisch für eine breite Öffentlichkeit interessant waren.

Gegen soziale Ungleichheit

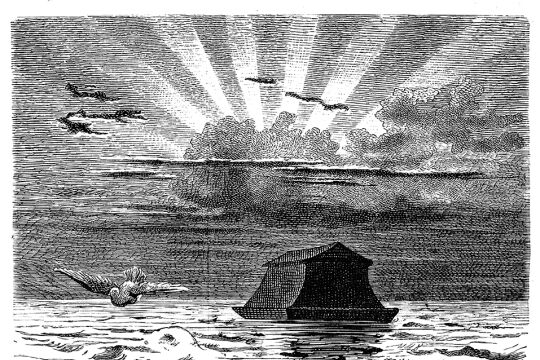

Vorrangig ist die Trilogie der Ungleichheiten („The Inequalities“) des britischen Dramatikers und Regisseurs Alexander Zeldin zu nennen, der von Menschen erzählt, die am Rand der Gesellschaft stehen: Gestrandete, ehemalige Heimkinder, Menschen mit Beeinträchtigung, Sozialhilfeempfänger, alleinerziehende Mütter, Lebenskünstler. In diesem Theater der Solidarität schafft es Zeldin, ganz ohne jeglichen Voyeurismus gegen soziale Ungleichheit vorzugehen. So nistet etwa in dem Stück „Faith, Hope and Charity“ auf dem Dachboden eines Londoner Community-Centers ein Vogel. Vielleicht sind es auch zwei oder drei.

Wenn die menschlichen Stimmen verstummen, dann rumort es im heruntergekommenen Gemeindehaus, das auch zur Ausspeisung dient. Hier sind Menschen willkommen, die in einer durchökonomisierten Welt als Leistungsträger keinen Platz haben. Während eine Frau namens Hazel ehrenamtlich kocht, dürfen hier auch sämtliche „inneren Vögel laut zwitschern“. Nach dem Essen wird Bob Marleys Lied „Drei kleine Vögel“ geprobt, nur beim Singen scheint der Druck zu weichen.

Zeldin entwickelt Utopien, ohne die Realität aus den Augen zu verlieren, am Ende wird das Community-Center geräumt, profitgierige Investoren haben das Haus gekauft. Zeldins Triptychon zeigt, dass die Krise viele Gesichter hat: politische und private, wirtschaftliche und ökologische, die sich nicht voneinander trennen lassen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!