Der Irak, Kuweit, Jordanien und Syrien sind alles Nachfolgestaaten des Osmanischen Reiches der Türken.

Einen Staat Irak hatte es zuvor nie gegeben. Nur eine Landschaft dieses Namens - und zwar im Südteil des alten Mesopotamiens, der heute von Arabern besiedelt wird. In den neugegründeten Staat Irak wurden auch Gebiete" im Norden eingeschlossen, die von Kurden bewohnt werden. Rund ein Drittel

des Irak ist nicht-arabisch, und gerade dort liegen die größten Ölvorkommen. Als Nationalstaat ist der Irak ein künstliches Gebilde, ein typisches Überbleibsel der Kolonialepoche.

Die arabischen Iraker unter Saddam Hussein geben sich deshalb gern als Erben der Babylonier aus, um damit die Eigenstaatlichkeit zu legitimieren. Den Kuweitis gegenüber drehen sie den Spieß um und behaupten, Kuweit sei ganz und gar ein künstliches Gebilde, ein Geschöpf des britischen Kolonialismus.

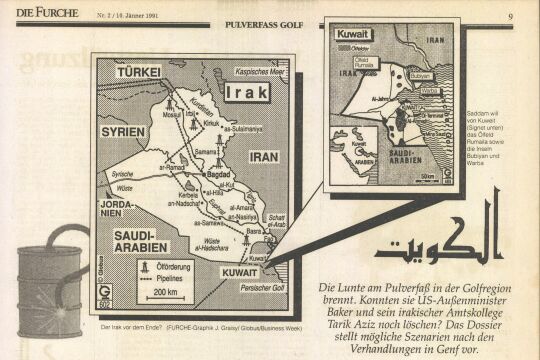

Während des Osmanischen Reiches gehörte tatsächlich ein Nordzipfel des heutigen Staates Kuweit zur Provinz Basra, die nunmehr die Südspitze des Irak darstellt. Das eigentliche Kuweit aber, also die Stadt mit dem Hafen, hat eine ungebrochene Tradition als Kleinfürstentum seit mehr als 250 Jahren. Ob unter osmanischer oder englischer Oberhoheit, Kuweit wurde stets von der einheimischen Dynastie der Sabach regiert.

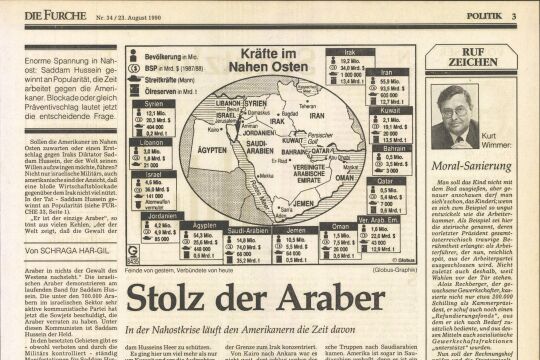

Geographisch und kulturell erscheint Kuweit durchaus wie ein Teil des Südirak, aber auch wie der Norden Saudi-Arabiens. Der vor Jahrzehnten schon erhobene Anspruch des Irak auf Kuweit ist in erster Linie strategisch und wirtschaftlich bedingt. Der große Irak hat nur einen sehr schmalen Zugang zum Golf. Die Kuweitis sitzen den Irakern sozusagen im Wege.

Kaum hatten die Engländer 1961 Kuweit in die Unabhängigkeit entlassen, da begannen die Iraker den Marsch nach Süden. Also kamen die Engländer schleunigst zurück, worauf die Iraker damals sogleich eine Kehrtwendung machten und Kuweit erst einmal Kuweit sein ließen. Später wurden sie beim Emir vorstellig, ob dieser ihnen nicht die beiden Inseln Bubiyan und Warba in Pacht überlassen könnte. Die Inseln liegen nämlich direkt vor Iraks schmalem Zugang zur See. Nun ist es aber für einen Ministaat wie Kuweit nicht leicht, noch einen Teil seines Territoriums abzutreten, und der Emir ging auf den Vorschlag nicht ein. Ganz Kuweit ist kaum größer als Zypern. Nach einer irakischen Amputation im Norden wäre es nur noch etwa so groß wie der griechische Teil Zyperns.

Als der irakisch-iranische Krieg ausbrach, fanden Bagdad und Kuweit in gemeinsamer Abwehrstellung gegen die Perser zusammen. Die erheben nämlich auch Anspruch auf Kuweit - ebenso wie auf den Irak, und auch auf den Inselstaat Bahrein. Dieser iranische Expansionismus ist während der gegenwärtigen Kuweit-Krise fast in Vergessenheit geraten. Hatte bereits der Schah wahnwitzige Vorstellungen von einem Großiran, so nahm dieser Dritte-Welt-Imperialismus unter Khomeini noch zu.

Von „Studenten der Khomeini-Linie" verteilte Landkarten zeigen fast den gesamten Golf als Teil einer „Islamischen Republik Iran".

Tatsächlich sind fast ein Drittel der Kuweitis Schiiten und viele Familien sind gemischten Ursprungs, arabisch-persisch, wie ja auch im Südirak. Die Kuweitis aber fürchteten die Iraner mehr als die Iraker und ergriffen daher voll für Bagdad Partei. Für das seinerzeit schwer angeschlagene Regime Saddams wurden sie die wichtigste Stütze, ohne die es den Krieg mit dem Ajatollah verloren hätte. Die Iraker kämpften und die Kuweitis zahlten.

Noch Anfang 1990, nur ein halbes Jahr vor dem Angriff Iraks auf das Emirat, verlieh Saddam dem Herrscher von Kuweit die höchste Auszeichnung und würdigte ihn als besten Freund des irakischen Volkes. In privaten Gesprächen dräng-

te er den Nachbarn dann, dem Irak doch einige Milliarden Schulden zu erlassen. Und plötzlich war wieder die Rede vom Abtreten der kuweitischen Inseln.

Als die Kuweitis nicht gleich positiv reagierten, beschuldigte Saddam sie, an der Grenze zwischen den beiden Ländern Öl zu zapfen, das aus irakischem Bodem käme. Tatsächlich verläuft die Grenze mitten durch das Rumaila-Ölfeld, aus dem beide Staaten schöpfen.

Sozusagen über Nacht wurde alles ins Gegenteil verkehrt. Jetzt waren die Kuweitis nicht mehr arabische Brüder, die den Irakern tatkräftig zur Seite standen. Vielmehr waren sie die schlimmsten Ausbeuter und Verräter. Die Bagdader Medien erfanden eine Dolchstoßlegende: Während die Iraker mit der Verteidigung des Arabertums gegen den persischen Erbfeind beschäftigt waren und dabei fast zugrundegingen, hätten die Kuweitis bei ihnen eingebrochen und die irakische Wohnung leergeräumt.

Ferner wurde dem Emirat vorgeworfen, es würde überproduzieren und damit die Ölpreise drücken. Das ganze klang wie ein Ultimatum, zumal entlang der Grenze eine Streitmacht von über 100.000 Mann aufmarschierte.

Es kam sogleich zu intensiven Schlichtungsversuchen seitens

mehrerer arabischer Staaten. Vor allem König Hussein von Jordanien und Präsident Hosni Mubarak von Ägypten wirkten auf Saddam ein, da sie zu dessen Verbündeten im Krieg gegen die „Revolutionswächter" im Iran gehörten und Bagdad mit Waffen und auch mit Truppen unterstützt hatten. Zusammen mit dem Jemen hatten Ägypten, Jordanien und der Irak außerdem ein Viererbündnis geschlossen, sodaß Kairo und Amman ohnehin über wichtige Schritte Bagdads unterrichtet werden mußten.

Saddam versicherte den Verbündeten, er werde keine militärischen Schritte unternehmen. Einen Tag später besetzten seine Truppen im Handumdrehen das kleine Emirat und rückten auf die saudische Grenze vor, die sie stellenweise sogar um einige Kilometer überschritten.

Die Regierung in Riad hatte ebenfalls Bagdads Kampf gegen Teheran mit Riesensummen unterstützt. Jetzt identifizierte sich das Königreich der Wachabiten mit seinen kuweitischen Verbündeten, die nun zu Zehntausenden in Saudi-Arabien Zuflucht suchten - allen voran der Fürst mit seinem gesamten Clan.

Die Saudis fühlten sich ernstlich bedroht und rechneten mit einem weiteren Vormarsch der Iraker auf die saudischen Ölf eider südlich von Kuweit.

Unterstützung fanden sie bei den Ägyptern, die sich von ihren irakischen Bündnispartnern hintergangen fühlten. Es war ohnehin bereits zu schweren Belastungen des Verhältnisses zwischen Kairo und Bagdad gekommen. Vor einem Jahrzehnt hatte sich fast zwei Millionen Ägypter als Gastarbeiter in den Irak verdingt. Sie sorgten dafür, daß während des Krieges gegen die Ajatollahs die irakische Wirtschaft nicht zusammenbrach.

Doch diesen Gastarbeitern gegenüber zeigt sich der irakische Diktator undankbar. Ägypter wurden häufig wie Sklaven behandelt und bisweilen auch mißhandelt. Es kam sogar zu anti-ägyptischen Pogromen und mehr als hundert von ihnen kehrten in Särgen nach Ägypten zurück. Nach der Besetzung Kuweits durch Saddams Truppen mußten Hunderttausende Ägypter ihre Arbeit aufgeben und ohne ihr ohnehin geringes Hab und Gut in die Heimat zurückkehren, wo sie nur Arbeitslosigkeit erwartete.

Dadurch entstand eine heftige anti-irakische Stimmung. Präsident Mubarak fiel es deshalb leicht, 30.000 Mann der ägyptischen Armee nach Saudi-Arabien zu entsenden, um einen eventuellen Vormarsch der Iraker aufzuhalten.

Zu den Ägyptern gesellten sich die Syrer. Und zwar deshalb, weil Damaskus und Bagdad seit mehr als einem Jahrzehnt einen unerklärten Krieg gegeneinander führen. Syriens Präsident Assad und Iraks Saddam gehören eigentlich derselben Partei an, nämlich der „Partei der arabischen Wiedergeburt", arabisch Baath genannt. Doch sind sie Todfeinde, und mehrfach hat der eine versucht, den

anderen umbringen zu lassen. Im irakisch-iranischen Krieg stand Damaskus auf Seiten Teherans, und im Libanon kämpften Syriens maronitische Gegner mit irakischen Waffen.

Für Syriens Assad war der saudiarabische Feldzug gegen den Irak außerdem eine Gelegenheit, sich bei den Amerikanern anzubiedern. Darauf war man in Damaskus seit langem erpicht, nur wollte man nicht sein Gesicht verlieren. Schließlich spielte Assad jahrzehntelang den Anführer der radikalen Widerstandsfront gegen die amerikanisch-israelische Politik in der Region.

Kuweitis und Saudis hatten sich sofort hilfesuchend an die USA gewandt, und Präsident George Bush säumte nicht, amerikanische Truppen an den Golf zu entsenden. Es sollte jedoch nicht nach einer Aktion zur Verteidigung der Ölin-teressen aussehen, daher die Bemühungen, die Aktion unter dem Vorzeichen der UNO laufen zu lassen.

Der Kern der arabischen Halbinsel, das Herzland des Islam mit den heiligen Stätten Mekka und Medina, ist für Nicht-Moslems Sperrzone. Die irakische Propaganda nutzte die Anwesenheit der US-Trup-

pen in Arabien sofort dazu aus, Moslems in aller Welt zu einem Heiligen Krieg aufzurufen, einem Dschihad, zur Befreiung der Geburtsstätten des Islam von den Ungläubigen und ihren verabscheu-ungswürdigen Vasallen aus Saudi-Arabien und Kuweit.

Gerade deshalb mühte sich die US-Regierung, möglichst viele moslemische Staaten an der Aktion gegen den Irak zu beteiligen. König Hassan von Marokko war nicht begeistert, schickte aber ebenfalls 40.000Mannseinerim Wüstenkrieg bewährten Truppen an den Golf. Pakistan, das früher bereits einmal zwei Divisionen in Saudi-Arabien stationiert hatte, schickte auch wieder ein Truppenkontingent von 5.000 Mann. Ihm schlössen sich

2.000 Mann der afghanischen Muds"chahedin an. Sie waren schließlich ein Jahrzehnt lang von Saudi-Arabien und Kuweit finanziert worden, hatten also eine besondere moralische Verpflichtung. Eine Schuld hatte auch Bangladesch zu begleichen, das ohne Finanzhilfe aus Saudi-Arabien und Kuweit als Staat vielleicht gar nicht mehr existieren würde. Daher kamen auch Truppen aus Bangladesch.

Eine islamische Front gegen den Irak kam also durchaus zustande, wenngleich all diese Truppen plus der kläglichen Armee Saudi-Arabiens keinen nennenswerten militärischen Faktor darstellen.

Ganz anders sähe es aus, wenn sich die Türkei anschlösse. Denn die türkische Armee wäre sogar allein in der Lage, mit dem irakischen Spuk aufzuräumen. Dement-

sprechend setzt die amerikanische Strategie auf einen Zweifrontenkrieg: Vom Süden Amerikaner und Araber, vom Norden Türken. Damit wäre das Schicksal der ohnehin nicht sehr kampftüchtigen Armee Saddam Husseins schnell besiegelt.

Den Türken kam die Kuweit-Krise nicht ungelegen; denn auf einmal brauchte der Westen sie wieder. Die Türkei war jahrzehntelang ein unentbehrlicher Vorposten der USA. Mit der Entspannung zwischen den Großmächten drohte sie, in Bedeutungslosigkeit zu verfallen. Schaffen die Türken aber dem Westen Saddam vom Hals, dann wäre auch die Europäische Gemeinschaft Ankara zu Dank verpflichtet.

Die Türkei ist außerdem bemüht, mit Saudi-Arabien noch stärker ins Geschäft zu kommen. Eine bessere Gelegenheit könnte sich gar nicht bieten. Auf der arabischen Halbinsel wächst der Nahrungsmittelbedarf und die Türkei hat einen landwirtschaftlichen Überschuß, den sie in Europa nicht loswerden kann.

Übrigens sähen es die Türken nicht ungern, wenn der Irak als Nationalstaat von der Landkarte verschwände. Sie selbst würden gerne einen Teil des Nordens übernehmen, in dem es ja nicht nur

Kurden, sondern auch einige Turkmenenstämme gibt.

Von der Möglichkeit einer Aufteilung des Irak wird auch in Washington viel gesprochen. Der frühere Außenminister Henry Kissinger zum Beispiel warnt davor und sieht die schwierige Aufgabe der USA darin, Saddam nicht nur aus Kuweit, sondern ganz und gar zu entfernen, ohne jedoch den Irak als Staat zu zerstören, weil sonst der Iran sich daran bereichern könnte.

Während in Ägypten und in der Türkei Bereitschaft besteht, sich für Kuweit und Saudi-Arabien zu schlagen, scheint im wachabiti-schen Königreich selbst die Stimmung allmählich umzuschlagen. Mehr und mehr Saudis meinen -unter der Hand -,man sei wohl zu weit gegangen. Der Meinungsumschwung kristallisiert sich um König Fahds Bruder, Kronprinz Abdallah. Er ist seit langem für eine arabisch-nationalistische und gewissermaßen anti-westliche Position bekannt. Solche Kreise ziehen ein Arrangement mit Saddam der amerikanischen Präsenz vor.

Fast alle Saudis betrachten die US-Soldaten als wenig mehr denn als eine neue Gattung von Gastarbeitern. Man hatte ägyptische Lehrer und pakistanische Piloten, Krankenschwestern aus Bangladesch und Zweitfrauen aus Indien, türkische Bauunternehmer und koreanische Ingenieure, Kindermädchen von den Philippinen und Konkubinen aus Thailand, Köche aus Marokko und Kellner aus Sri Lanka - jetzt hat man auch amerikanische Soldaten.

Das tonangebende Establishment in Saudi-Arabien wird auf der anderen Seite immer resoluter in seiner Defensivhaltung. Das bekommen hauptsächlich die Palästinenser zu spüren, weil einige palästinensische Organisationen in Kuweit Polizeidienste für die Iraker leisten. .

Mehr als eine Million Jemeniten wurden und werden aus Saudi-Arabien mehr oder weniger abgeschoben; eine weitere menschliche Tragödie und eine wirtschaftliche Katastrophe für die kurzsichtige Regierung Ali Salih, die auf Seiten Saddams steht.

Plötzlich werden in Riad auch ausführliche Interviews mit dem Ex-Imam des Jemen, AI Badr, veröffentlicht, der seine Rückkehr an die Macht ankündigt. Wer hatte überhaupt gewußt, daß es den 1961 gestürzten Herrscher des Jemen noch gibt?

.jpg)