Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Zuruck zu Faruk?

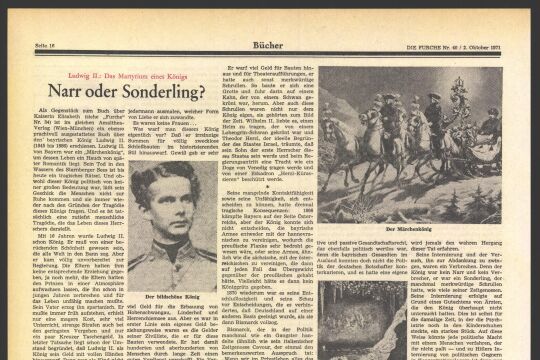

König Faruk I. von Ägypten, der „dicke König mit der Sonnenbrille“, der das Nilland von 1936 bis 1952 regiert bat und dann im Exil bis zu seinem Tod im Jahre 1965 als Playboy dahinlebte, ist eine der bekanntesten und verkanntesten Persönlichkeiten unserer Zeitgeschichte. Neben Amouren und Exzentritäten, auf denen der allgemein schlechte Ruf des Herrschers inner- und außerhalb Ägyptens beruht, war doch er es, der durah Brechung der britischen Vormacht im Nahen Osten den ersten Anlauf zur panislamischen Einigung, durch den entschlossenen Kampf gegen die Muslimforüder und die von ihm tolerierte Selbstbehauptung des jungen Staates Israel die Weichen für ein Gleichgewicht im Nahen Osten gestellt hat. Während die Eintagserfolge seines revolutionären Nachfolgers Abdel Nasser heute schon verblaßt sind, wird Faruks politisches Erbe in Ägypten, Saudi-Arabien oder am Golf wieder lebendiger denn je. Die neue Achse zwischen Kairo und Teheran war von Faruk schon am 15. März 1939 durch die Verheiratung seiner Schwester Fausia mit dem Schah konzipiert worden.

Auch in der ägyptischen Gesellschaft ist spätestens seit dem Ende des Oktoberkrieges von 1973 eine Art von „Faruk-Nostalgie“ ausgebrochen. Der rote Fez, zur Nasserzeit bespötteltes Symbol der Reaktion auf den, kahlen Köpfen unverbesserlicher Greise, kommt wieder in Mode, die Adelstitel „Pascha“ und „Bey“ zieren aufs neue die Visitkarten.

Selbst den so lange geächteten Mitgliedern der königlichen Familie stehen in Ägypten wieder alle Tore offen. Faruks Sohn und Erbe, der in Paris lebende Ahmad Puad II., wird in amtlichen Dokumenten und in der Presse schon seit über zwei Jahren wieder als „Königliche Hoheit“ tituliert.

Mit seiner heute einsetzenden Rehabilitierung beginnt Faruk wenigstens posthum das zu werden, wovon er in seiner Jugend immer geträumt hat: ein würdiger Nachfahre des Dynastiegründers, des Khedive Muihamimad Ali des Großen, zu werden. Alle schlechten Veranlagungen und Neigungen, die Faruks Leben und Regieren überschatten sollten, waren bei diesem albanischen General aus dem mazedonischen Kavalla, der 1805 Ägypten aus dem Verband des OsmanisChen Reiches herauslöste, bereits geprägt. Muhammad Alis Selbstdisziplin war jedoch größer als seine Ausschweifungen, sein Geschäftssinn überwog den Hang zum Schlendrian und zur Korruption.

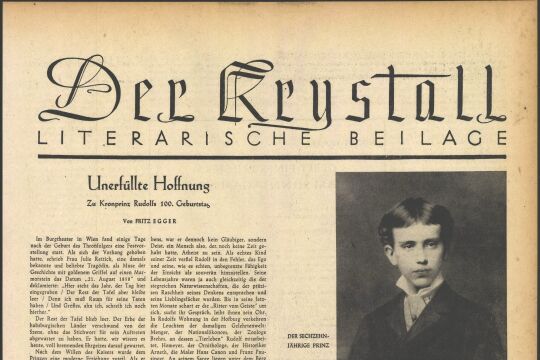

In den nachfolgenden Herrschern aus dem Hause Muhammad Alis pflegte sich abwechselnd die eine oder andere Wesensseite des Ahnen zu manifestieren. Auf große Reformer folgten haltlose Schwächlinge. Nach der großen Herrsäierpersön-lichkeit seines Vaters Ahmad Fuad I. (1917 bis 1936) stand der junge Faruk unter diesem Gesetz der Serie, bewies aber von Anfang an, daß er mehr die Doppelnatur seines Urgroßvaters geerbt hatte. Als der Sechzehnjährige nach dem plötzlichen Tod seines Vaters den Thron bestieg, setzte er den Regierungschef Ali Mäher Pasoha durch Pläne für die soziale Besserstellung der notleidenden Landbevölkerung in nicht geringe Aufregung. Die ihm vorgelegte konventionelle Thronrede riß der „Knabenkonig“ in Stücke und verlas mit zitternder Stimme über das. Radio eine selbstgeschriebene Erklärung, in der er seinem Volk ein demokratisches, liberales Regiment ankündigte. Damals wären alle Ägypter bereit gewesen, sich für Faruk in Stücke reißen zu lassen.

Selbst Faruks. erste Liebe mit Safi-naz Zulfikar, der späteren Königin Farida, war so romantisch, scheu und weltfremd, daß niemand in dem schüchternen Jüngling den späteren Frauerthelden vermutet hätte. Das plötzliche Umschlagen seines Charakters, das bald auch äußerlich mit dem Verfall seiner zunächst stattlichen Erscheinung durch maßlosen Fraß und Trunk sichtbar wurde, wird von Historikern in der Regel auf den schlechten Einfluß seines italienischen Palastfreundes Antonio Pulli zurückgeführt. Eine jüngste Umfrage unter den in Ägypten lebenden Verwandten und Freunden des Königshauses hat jedoch die zentrale Bedeutung der Enttäuschung des jungen Königs über seine Mutter Nasli, die Witwe Fuads, ins rechte Licht gerückt. Es war Anfang 1938, noch vor der Hochzeitsfeier mit Farida, daß der damals arbeitsame Faruk auf dem nächtlichen Heimweg von seinen Amtsräumen in die Privatgemäoher des Aibdin-Palastes seine Mutter in den Armen des „Grand Ohamberlain“ Ahmad Hassanein Pascha überraschte. Da brach in ihm die (heile Welt seiner Vorstellungen von Ehe und Familie, weiser Staatsflührung und Dienst am Wohle der Untertanen zusammen. Fast unmittelbar darauf begann Faruk sein Luderleben, behielt aber noch jahrelang seinen wachen Verstand als Staatsmann.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!