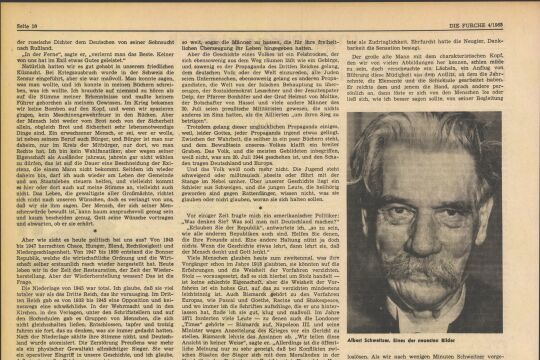

Mein Leben war in diesen letzten Jahren zwischen Amerika und Afrika aufgeteilt, woraus sich eine merkwürdige Daseinsform ergab. Alljährlich war ich eine Zeitlang nach oder von Lambarene unterwegs, wobei jede Reise mit vielen Nebenausflügen verbunden war. Die übrige Zeit verbrachte ich in Europa oder in New York.

War ich in Amerika, so war ich für das Albert-Schweitzer- Spital in Lambarene beschäftigt. Um an der Bereitstellung der nötigen Fondsmittel mitzuhelfen, begann ich, öffentliche Vorträge zu halten. Das war eine Tätigkeit, an die ich früher niemals gedacht hätte, die mir jedoch bald viel Freude bereitete. Meine Lesungen bewogen eine berühmte Vortragsagentur, mich unter ihre Klienten aufzunehmen und mir Vortragsreisen durch das ganze Land zu vermitteln, wo ich vor zahlreichen Organisationen, in erster Linie vor Frauenorganisationen, zu sprechen hatte.

Nun hatte ich also einen Beruf. Ich war Vortragende geworden. Abgesehen von dem Geld, das ich dem Spitalfonds aus meinen Honoraren zur Verfügung stellen konnte, und der öffentlichen Anteilnahme, die meine Vorträge der Tätigkeit des Spitals sicherten, lag für mich der größte Gewinn meines neuen Berufes in der Vertiefung meiner Bekanntschaft mit den amerikanischen Frauen. Mir wurde klar, daß ich in all den Jahren, die ich in Hollywood verbracht hatte, eigentlich fast gar nichts über die Frauen des Landes gewußt hatte, zu dem ich nun gehörte. Mein Leben in Hollywood und New York hatte wirklich nur ganz wenig mit Amerika zu tun gehabt.

Eine Anzahl von Freunden, die ich während meiner ersten Jahre in Amerika gewonnen hatte, wie Peggy Wood, Thornton Wilder und Eugen Exman, waren an dem Werk in Lambarene interessiert und halfen dem Wachstum des Spitalfonds nach. Im Jänner 1955, anläßlich des achtzigsten Geburtstages Doktor Schweitzers, sandten ihm Tausende von Menschen aus allen Teilen der Welt Grüße und Gaben für sein Spital. Es war ein wunderbar anspornendes Erlebnis, an diesem Tag bei ihm zu sein, wie mir das gegönnt war. Afrika hat viele Fenster, und ich habe in eine ganze Reihe davon einen Blick geworfen. Das anziehendste von allen aber ist Lambarene.

Jener Sommer brachte mir ein weiteres grundverschiedenes, aber nicht weniger stark in meiner Erinnerung haftendes Erlebnis, und zwar war dies die erste Aufführung von Thornton Wilders jüngstem Stück „Alkeste” anläßlich der Edinburgher Festspiele. Er hatte das Stück mir gewidmet, und ich flog nach Schottland, um bei der Premiere anwesend zu sein.

Zu jener Zeit schenkte mir Thornton Wilder je eine Ausgabe s”er seiner Bücher. In jedes davon hatte er eine besondere Widmung geschrieben. In der „Kabala” stand folgendes:

Dies ist mein erstes Werk. Du hast an allen nachfolgenden ““d Stücken Anteil gehabt. Morgen werden andere zum erstenmal ein Stück sehen, das ich besonders mit Deinem Namen auszeichnen wollte. Möge Deine Gunst und Anteilnahme noch lange jenen Stücken erhalten bleiben, die vielleicht noch folgen.

Ergebenst Thornton.

In Lambarene sind stets alle Zeitungen veraltet. Fachzeitschriften und Journale, die Dr. Schweitzer aus aller Herren Länder und in vielen Sprachen erhält, sind zum Zeitpunkt ihrer Ankunft sogar schon etliche Monate alt. Die Fachblätter behandeln die verschiedensten Wissensgebiete, da Dr. Schweitzers Interessen besonders weitverzweigt sind. Ich war daher auch nicht sonderlich überrascht, als ich eines Tages beim Ordnen eines Stoßes von Magazinen, die mit der letzten Post gekommen waren, auf eine deutsche Fachzeitung für Anthropologie stieß. Das Thema brachte mir jedoch meinen Jugendfreund Pista ins Gedächtnis, und ich fragte mich, was wohl aus ihm geworden war.

Seit jenem Sommer in Paris, in dem ich so viele Gesellschaften besucht, so viele Nächte durchgetanzt und mich mit Vladimir Romanoff verlobt hatte, war ich gänzlich ohne Nachricht von ihm. Pista hatte mein damaliges Leben nicht gutgeheißen, mir das auf seine steife, kompromißlose Art zu verstehen gegeben und sich danach-von mir zurückgezogen. Wohin war er diesmal gefahren, und was tat er wohl? Und was war aus dem Buch geworden, an dem er damals schrieb, als ich ihn die letzten Male in Paris traf? Einer Eingebung folgend, begann ich in der deutschen Fachzeitschrift zu blättern, weil ich dort möglicher- w-eise eine Besprechung oder irgendeinen anderen Hinweis auf sein Buch zu finden hoffte

Es gab keinerlei Hinweis. Dafür aber fand ich etwas anderes, und zwar den Brief eines Professors aus Kopenhagen an den Herausgeber der Zeitung, in welchem der Kopenhagener irgendeine schwerverständliche Einzelheit aufgriff, die in einem Artikel über die Stammesbräuche der Tuaregs in der Sahara mitgeteilt wurde. Dieser Artikel war in einer früheren Nummer erschienen. Als Autor war Pista angegeben.

Sofort begann ich, die Berge von Zeitungen und Magazinen, die es im Spital gab, systematisch durchzugehen, weil ich das Blatt mit Pistas Artikel zu finden hoffte. Während dieser Beschäftigung erinnerte ich mich, daß ich schon einmal etwas Ähnliches getan hatte. Das war in Florenz, als die amerikanische Armee in ‘Italien war. ln einem Brief hatte Thornton Wilder einen Artikel erwähnt, den er im „Atlantic Monthly veröffentlicht hatte. Da ich diesen Artikel lesen wollte, ging ich in den amerikanischen Leseraum in Florenz und suchte den Tisch mit den Magazinen durch. Ich fand die Zeitung endlich auf einem Tisch, an dem nur ein einziger anderer Leser saß, und zwar ein Soldat, der sich eben „Mac Calls Magazine zu Gemüte führte.

Leise sagte ich zu ihm: „Hören Sie zu, mein Guter, machen Sie mir die Mauer, während ich das mitgehen lasse, ja?” Dabei griff ich das Magazin heraus.

„Ich mache Ihnen die Mauer, Süße”, sagte der Soldat. „Aber einen komischen Geschmack haben Sie schon. Ich habe diese Zeitung eben weggeworfen, weil sie .so langweilig ist.”

Als ich die deutsche Zeitschrift endlich fand, stahl ich sie allerdings nicht, wie ich das damals getan hatte, aber ich nahm sie am späten Nachmittag mit mir. als ich zum Anlegeplatz ging, um mich in eine der an Land gezogenen Pirogen zu setzen und den Sonnenuntergang am Fluß zu betrachten. Zu dieser Tageszeit ist es dort sehr friedlich und schön. Wer immer sich dem Glauben hingibt, daß das Leben im Spital ruhig und einsam ist, begeht einen ungeheuren Irrtum. Das Spital ist vermutlich das lebhafteste, lauteste und unruhigste Spital der Welt.

Während die Sonne über dem Osgowe unterging, und das Singen der Bootsleute, die ihr schlankes Kanu flußabwärts paddelten, über das Wasser klang, saß ich in der Piroge und las, was Pista über die blauverschleierten Tuaregs geschrieben hatte, deren Heimat der Hoggar ist, ein felsiges, unheimliches Hochplateau in der Sahara, beiläufig auf halbem Weg zwischen Algier und. dem grünen, wunderschönen Französisch-Äquatorial- afrika.

Als Anthropologe war Pista in erster Linie an den Stammessitten der Tuaregs interessiert, die von jenen anderer Wüstenstämme erheblich abweichen, denn bei den Tuaregs verschleiern sich die Männer und nicht die Frauen. Drei Gründe mögen für diesen Brauch ausschlaggebend sein: erstens kennzeichnet der Schleier einen Besitz. Die Tuaregs leben in einer matriarchalischen Gesellschaftsordnung, in der Vermögen und Name von der Mutter, nicht vom Vater übernommen werden. Zweitens sind die Tuaregs zu stolz, als daß sie die Wunden, die sie im Kampf mit anderen Stämmen erhalten haben, von irgend jemandem sehen lassen würden. Sie dulden kein Mitleid, nicht einmal von ihrem eigenen Stamm. Und drittens, und das wird jeder gerne glauben, der jemals den Hoggar bereist hat, sollen die langen blauen Schleier, die zu jeder Tages- und Nachtzeit die Gesichter der Männer bedecken, die Haut vor der Gluthitze des Tages, der schneidenden Kälte der Nacht und den beißenden Winden schützen, die ständig wehen.

Nach Pistas Beschreibung konnte ich nichts Anziehendes am Hoggar und seinen Berberstämmen finden. Trotzdem muß ich zugeben, daß ich ein bißchen darüber verärgert war, daß er sich in einen Teil Afrikas gewagt hatte, den ich selbst nicht kannte oder bis dato auch gar nicht kennenlernen wollte. Wie kommt man zum Hoggar, zerbrach ich mir den Kopf. Lind wie lebt und reist man, falls man schon dort ist… Darüber schwieg sich Pistas gelehrte Abhandlung aus. Ich brachte die Zeitschrift an ihren Platz zurück.

Im Spital konnte mir niemand mehr über den Hoggar erzählen, als ich bereits wußte, aber dafür war Magdalena Monnier bedeutend mitteilsamer, als ich sie nach meinem Besuch in Lambarene in Douala aufsuchte. Für mich ist Magdalena mein persönlicher „Berg der Freundschaft”. Ihr Haus und ihr prachtvoller Garten, den sie selbst betreut, sind eine wahre Oase in der schrecklichen Hitze und Feuchtigkeit der westafrikanischen Küstenstadt. Jeden Nachmittag hält sie auf ihrer Terrasse offizielle Teestunde, zu der jeder kommen kann und auch kommt. Sie ist ein so ausgeglichener Mensch, daß man sich in ihrer Gegenwart trotz der teuflischen Hitze entspannt fühlt.

Von Magdalena erfuhr ich, daß man von Douala nach Tamanrasset im Hoggar fliegen kann. Tamanrasset ist die Hauptstadt der Tuaregs, die aus ihren Zelten in diese Stadt kommen, um diverse Artikel einzuhandeln. Früher hieß die Stadt Fort Laperrine, nach dem Berg, der sich dreitausend Meter hoch aus der Wüste erhebt und seinen düsteren Schatten über die kleine Stadt wirft, die das Verwaltungszentrum dieses Teiles der Sahara ist. Die Fremdenlegion hat dort ihr festes Quartier und unterhält ein Gästehaus, in dem ich wohnen könnte Von Tamanrasset könnte ich dann weiter nach El Golea fliegen, welches der „Garten Allahs” aus dem gleichnamigen Buch und Theaterstück ist. Von dort nach Algier beträgt die Entfernung nicht ganz fünfhundert Meilen, es ist also ein kurzer und leichter Flug

„Das wird diesmal meine Rückreise nach Europa sein”, sagte ich, wie immer rasch entschlossen.

Magdalena sagte: „Wenn Sie nach Tamanrasset kommen, werden Sie sehen, wo Pėrė de Foucauld gelebt hat und getötet wurde.”

Der Name rief alte Erinnerungen in mir wach. Pere de Foucauld … Kardinal Spellman hatte Pere de Foucauld erwähnt, als ich vor meiner letzten Reise nach Afrika Seine Eminenz besuchte und um den Segen bat. Charles de Foucauld… Ich hatte meinen Vater und Onkel Sandor über ihn sprechen hören. Er war ein französischer Offizier aus reicher aristokratischer Familie, ein Bonvivant und Don Juan, der es gewagt hatte, als Leutnant seine Geliebte mit sich zu nehmen, als sein Regiment nach Algier versetzt wurde, und sie den schockierten Offiziersgattinnen zu präsentieren, bis er wegen „konstant schlechter Führung” aus dem aktiven Dienst entlassen wurde.

Soweit ich mich erinnern kann, war dies aber nur das erste Kapitel aus dem Leben Charles de Foucaulds in Afrika. Zwei Jahre später war er wieder bei seinem Regiment und zeigte sich bei einer Attacke in der Wüste nicht nur als tapferer Offizier, sondern auch als Kenner der arabischen Sprache und der Berberstämme.

Charles de Foucaulds Lebensweg hatte ihn in rascher Reihenfolge vom aktiven Offizier zum Forscher geführt, der sich das Innere Marokkos zum Ziel gesetzt hätte und ein authentisches Buch über dieses Gebiet schrieb, bis zum anerkannten Literaten jenes Paris’ der Epoche von Proust und Toulouse-Lautrec. Er war nie fromm gewesen, unter dem Einfluß seiner jungen und schönen Kusine in Paris begann er jedoch, sich mit Fragen der Religion und einem Dasein der Selbstverleugnung zu befassen.

Über diese Zwischenstation gelangte Charles de Foucauld zu dem Entschluß, der Welt, seinem Titel, seinem Ruhm als Autorität für marokkanisfche Fragen und dem angenehmen urtd luxuriösen Lebeti, das er so geliebt hatte, ja sogar seindr militärischen Laufbahn, die ihm noch mehr bedeutete, zu entsagen, um in ein Trappistenkloster einzutreten. Zehn Jahre später war er Priester und reiste nach Nordafrika, um dort in der Sahara das Leben eines Einsiedlers zu führen. In sein Brevier schrieb er das Motto, das er zur Grundlage seines asketischen Lebens gemacht hatte: „Lebe so, als solltest du noch heute als Märtyrer sterben.”

Er hat sich an dieses Motto gehalten. Das Leben im Hoggar, den er für seine Einsiedelei gewählt hatte, in dem schmutzigen Dorf in der Nähe von Fort Laperrine, dem heutigen Tamanrasset, war ein Märtyrerdasein. Er führte es fünfzehn Jahre lang. Während des ersten Weltkrieges begannen verschiedene marokkanische Stämme, sich gegen die französische Herrschaft aufzulehnen. Die Tuaregs, die bis dahin dem Einsiedler freundlich gegenübergestanden waren, teilten sich nun in zwei Gruppen. Eine davon plante, de Foucauld zu töten, da sie ihn für einen Vorposten der Franzosen in der Sahara hielten.

Meine eigenen flüchtigen Erinnerungen an das Leben de Foucaulds, das gerade für mich eine besondere Bedeutung hatte, und das, wie ich nur zu gut verstehen konnte, auch meinen Vater unerhört berührt hatte, wurden durch Magdalenas genaue Kenntnisse beträchtlich erweitert.

Ich war daher um so fester entschlossen, nach dem Hoggar zu fliegen, Tamanrasset und die geheimnisvollen Tuaregs und die Grabstätte des verehrungswürdigen Mannes, den einer der Tuaregs ermordet hatte, selbst zu sehen, und traf sofort meine Vorbereitungen für den Flug in dieses Gebiet.

Nichts, was jemals über den Hoggar geschrieben wurde, gibt auch nur ein Tausendstel der Schrecken wieder, die der Hoggar tatsächlich birgt.

Die weite Leere der Sahara mit ihren endlosen Sandhügeln besitzt zeitlose Schönheit und auch Seele. Nicht so der Hoggar. Der Hoggar, das ist ein Zerrbild, ein Gebiet von Tausenden von Quadratmeilen in der Mitte von Nirgendwo, von starren, vulkanischen Bergen, von grimmigen Schluchten, durch die der Wind pfeift und seufzt wie ein Chorus verlorener Seelen; von mißglückten Felsformationen, die nichts mit irgendwelchen Felsen der übrigen Welt gemeinsam haben. Er ist ein Gebiet der Einsamkeit, der Leblosigkeit und der Hoffnungslosigkeit.

Hier, im Windschatten des roten Laperrine-Berges, dessen felsige, abwehrend hochgereckte Finger auch den kühnsten Kletterer abschrecken, breitet sich Tamanrasset aus. Seine niedrigen Häuser sind aus der dortigen rotbraunen Erde gebaut, und darüber liegt eine dicke graue Staubschicht, wie sie ganz Tamanrasset bedeckt. Der Staub dringt einem in die Augen, in die Nase und in die Kehle, und bald fühlt man, wie er in den Lungen kratzt. Wenn man lange genug dort lebt, kommt einem der Staub sicher auch ins Herz und macht es zu Stein. Die wenigen Bäume lassen die Zweige so leblos hängeru, und sind derart in Staub eingehüllt, daß sie wie graue Kulissen wirken.

Nur wenige Menschen leben in Tamanrasset, und es ist ein Wunder, daß überhaupt jemand dort lebt. Überwiegend sind es arme Afrikaner, Sklaven der Tuaregs, die in dieser Stadt wohnen. Sie leben in Tamanrasset, weil sie nichts anderes kennen, und sie sind zu unwissend, um sich ihre Lebensbedingungen zu verbessern.

Die Tuaregs verachten die Stadt und benützen sie lediglich als Umschlagplatz. Täglich kommen einige aus ihren im Hoggar verstreuten Lagern angeritten, um ein paar Ziegen oder auch ein Kamel zu verkaufen und dafür die wenigen Lebensmittel einzukaufen, welche die Läden zu bieten haben: Datteln, Mehl, getrocknete Bohnen usw. Die mageren räudigen Kamele knien auf dem Marktplatz, während ihre hochgewachsenen, vermummten Besitzer ihren Handel zum Abschluß bringen.

Die blauverschleierten, blaugekleideten Gestalten, die aus- sehen, als wären sie direkt einer Fabel entstiegen, die Kamele, die armen afrikanischen Dorfbewohner und die Soldaten der französischen Fremdenlegion sind alles, was man in Tamanrasset an Lebewesen sieht.

Hier hat man wahrlich das Ende der Welt erreicht.

Und hier, am Ende der Welt, ist der Ort, den sich Charles de Foucauld für di» letzten zwölf Jahre seines ungewöhnlichen Lebens auserkoren hatte. Hier erlitt er auch den Tod, den er ebenfalls gewählt hatte.

Die Einsiedelei, in der er lebte. Messen las und betete, aber niemals predigte, ist in Ehrfurcht erhalten geblieben. Hier, so fühlt man sofort, ist eine der heiligen Stätten unserer Erde.

Das Leben de Foucaulds im Hoggar bestand aus einer Reihe von Paradoxen. Er fühlte, daß es die Aufgabe Frankreichs war, Nordafrika aus Chaos und Erniedrigung zu einer besseren Existenz zu führen, und es war seine feste Überzeugung, der er oft Ausdruck verliehen hatte, daß „eine Nation ihren Kolonien gegenüber die gleichen Verpflichtungen hat, wie sie Eltern gegen ihre Kinder haben, nämlich, sie durch Erziehung und Bildung ihnen gleichgestellt oder sogar überlegen zu machen …” Anfänglich betrachteten die Tuaregs argwöhnisch den kleinen Mann in den weißen Gewändern mit dem roten Herzen und dem Zeichen des Kreuzes darüber. Die Güte und Liebe jedoch, die von diesem kleinen Mann ausstrahlten, veränderte ihr Mißtrauen allmählich in Erstaunen, daß „ein Ungläubiger ein so heiliges Leben führen kann wie ein Moslem”, und sie begannen, ihn als „MąraboufcV als heiligen Mann, zu verehren.

In der engen Dunkelheit del-’ Eitüsiöäelei, in der ihn öft’ die Tuarjegä äufgesucht haben, um seinen Rat zu hören und ihn bei seinen Gebeten zu beobachten, wobei sie. nur bedauerten, daß ein so überzeugt gläubiger Mensch doch nur in der Hölle landen würde, da er ja Christ war, dachte ich an die Tragödie der letzten Nacht dieses Einsiedlers …, an die aufrührerischen Senouisten, eine Gruppe der Tuaregs, welche die Einsiedelei umzingelten, nachdem sie geschworen hatten, den Hoggar von diesem Franzosen zu befreien. Ich dachte an ihre Häuptlinge, die sich vor dem Anblick der Sanftheit und Liebe zurückzogen, um Rat zu halten, und nur einen Knaben mit einem Gewehr als Wache bei dem Gefangenen ließen. Und ich dachte an die plötzliche Unruhe des Knaben, als er Stimmen von außen hörte und annahm, daß der heilige Mann Hilfe herbeigezaubert hätte, so daß er rasch das Gewehr hochriß und schoß. Der Schuß traf den Gefangenen direkt in den Kopf, und dann sank die kleine weißgekleidete Gestalt vornüber auf den Fußboden.

Er, der einst so reich gewesen war, hatte hier so wenig. Nie hatte er ausreichende Nahrung und niemals genug Wasser, um den kleinen, schmächtigen Körper, der einmal so elegant gewesen war, auch nur gesund zu erhalten. Und doch ließ man ihn gerade hier so teuer für das Wenige zahlen, das er hatte: den blauen Himmel, das bißchen Wasser, den warmen Sand, der in den kalten Nächten des Hochlandes doch nicht warm genug war, und den Schlaf, der uns für kurze Zeit allem Unglück entrückt.

Auf der roten Erde, die das Blut Charles de Foucaulds noch tiefer gefärbt hatte, fühlte ich wie nie zuvor die volle Bedeutung der Worte: „Ce que nous connaissons est peu de chose, ce que nous ignorons est immense .. . Wahrlich, was wir wissen, ist sehr wenig, und was wir nicht wissen, ungeheuer.”

Wie viele Jahre war ich gereist und wie wenig wußte ich, bevor ich nach Afrika kam! Hier, in Afrika, habe ich zwei große Lehrmeister gefunden - Albert Schweitzer und Charles de Foucauld.

Und wie sehr Dr. Schweitzer und Pere de Foucauld einander glichen! Beide lehrten nicht durch Worte, sondern durch Beispiele. „Das Beispiel”, so sagt Dr. Schweitzer, „ist nicht der beste Weg, seine Mitmenschen zu beeinflussen — es ist der einzige Weg.”

Beide haben der Welt entsagt, aber nicht etwa, weil das Leben sie enttäuscht hatte, sondern weil es ihnen gegenüber so großzügig war. Keiner hat gepredigt oder versucht, seine Mitmenschen zu bekehren. Und beide erreichten das Ziel, das sich Dr. Schweitzer gesteckt hat: die Menschen zum Denken anzuregen und durch das eigene Nachdenken sauberer und mitfühlender zu machen.

Hier in Tamanrasset erkannte ich, daß ich begonnen hatte, zu denken und damit fortfahren werde, solange ich lebe.

Das Flugzeug trug mich über den nördlichen Teil des Hoggar und die Sahara weiter bis nach Zinder, der Oase mit ihren hundertzwanzigtausend Dattelpalmen, ihren Brunnen und der Bibliothek. Ja, sogar das gibt es: eine Bibliothek in der Sahara! Zinder ist die einzige Stadt, die mehr Bücher als Einwohner aufzuweisen hat. Das nächste Ziel war El Golea. der Garten Allahs.

So, wie Tamanrasset an Staub und Einsamkeit Überfluß hat und Zinder an Büchern, so hat El Golea übergenug an Wasser. Als ich aus dem Flugzeug ausstieg, fühlte sich die Luft auf meinen Wangen plötzlich feucht und kühl an, und man kann gar nicht glauben, daß es die gräßlichen Schilder mit Aufschriften wie „Nicht von der Straße abweichen”, „Gefahr des Ver- durstens” gibt, wie man sie auf den Wüstenstraßen, die aus Tamanrasset hinausführen, sehen kann.

Hier in Golea ist Charles de Foucauld begraben.

Seine Leiche wurde nach dem Begräbnis in Tamanrasset hierher übergeführt, Sie liegt unter einem schweren Grabstein, in den ein einfaches Kreuz gemeißelt ist, wie man es auf den Gräbern der Kreuzfahrer findet. Die Inschrift lautet:

DANS L’ATTENTE DU JUGEMENT DE LA SAINTE EGLISE ICI REPOSENT LES RESTES DU SERVITEUR DE DIEU CHARLES DE JESUS VICOMTE DE FOUCAULD 1859. SEPTEMBRE 15-1916, DECEMBRE 1.

MORT EN ODEUR DE SAINTETE LE PREMIER DECEMBRE Ä TAMANRASSET.

AS ASSTNE PAR LES DI TDENTS SENOUISTES.

VICTIME DE SA CHARITE ET DE SON ŽELE APOSTOLIQUE.

Unter diesen Zeilen ist in den Stein ein Satz gemeißelt, der wohl der hoffnungsloseste Schrei ist, der jemals in der unendlichen Sahara ausgestoßen wurde, wo niemand ihn hören kann: „Je veux crier l’Evangile par töute ma vie. — Mit meinem ganzen Leben möchte ich das Evangelium hinausschreien!”

Neben dem Grab des Märtyrers ist eine Steinbank aufgestellt worden, damit sich die Besucher hier niederlassen und. ihren Gedanken über die Inschriften auf dem Grabstein und über die Bedeutsamkeit des Lebens nachhängen können, dem zu Ehren der Stein errichtet wurde. An einem Spätnachmittag, als die Sonne nicht mehr so heiß niederbrannte, die Schatten der Dattelbäume tiefer wurden und eine sachte Brise sich aufgemacht hatte, die dank den Brunnen von El Golea von köstlicher Kühle war, saß ich auf dieser Bank wie jemand, der nach langer Reise einen Ruheplatz gefunden hat.

Angefangen von den frühesten Jahren auf dem heimatlichen Gut in Ungarn, ließ ich mein Leben an mir vorüberziehen. Ich hatte alles vom Leben haben wollen — und wie großzügig war es zu mir gewesen! Während ich hier saß und zusah, wie die Sonne einen Augenblick lang am Rande der Wüste verweilte und der Sand sich von Rot in Gold zu verfärben begann, erkannte ich, daß ich wirklich alles bekommen hatte, was ich haben wollte — und wieviel mehr als nur das. Dabei war es letzten Endes ern so einfaches Geschenk, wie es in dieser Einfachheit nur von Gott kommen konnte. Es war eine Botschaft — nämlich, daß man alles besitzt, wenn man nur weiß, was man sucht.

Ein letzter Sonnenstrahl flimmerte auf dem Stein, unter dem die irdischen Überreste Charles de Jesus ruhen. Die Kirchenglocke von El Golea ertönte, und ich wußte, daß im gleichen Moment der Muezzin die Turmstiegen der Moschee hinaufkletterte, um seinen Ruf über die Wüste ertönen zu lassen: „Allah ist groß!” Und Tausende von Meilen gegen Süden zu wird Dr. Schweitzer ruhig an seinem Schreibtisch sitzen und auf den Fluß hinausblicken.

Ich stand auf und ließ das Grab Charles de Foucaulds mit der sanften Dunkelheit allein.

Aus „Alles was ich will — ist Alles”, von Marion Mill Preminger, erschienen im Paul-Zsolnay-Verlag, Hamburg—Wien.