Vor dem Dantehaus auf dem Marktplatz zu Pontremoli, dem kleinen Apen-ninenstädtchen, gehen gelangweilt zwei französische Soldaten auf und ab. Heiß brennt die Junisonne des Jahres 1859 vom wolkenlosen Himmel. In einem der Zimmer, hinter geschlossenen Fensterläden, sitzt General de Beaufort, Stabschef Napoleons III. über Landkarten und Papieren. Er hat die Uniform aufgeknöpft und kühlt sich ab und zu mit einem Lappen, den er in einen Steinkrug mit kaltem Wasser taucht, das heiße Gesicht. Von der Straße her hört man das ununterbrochene Rollen der Fahrzeuge, die zur Front rollen. Fast ein halbes Jahrhundert war Ruhe in Europa gewesen. Nun aber schlugen sich Franzosen und Österreicher um das kleine Piemont. Ein hartes Pochen an der Tür“ läßt den General aus seinen Karten aufblicken. Unwillig schaut er den Wachposten an, der sich stramm vor ihm aufbaut und meldet:

„Draußen ist ein Zivilist, Herr Generali Er läßt sich nicht abweisen!“

„Ich bin für Zivilisten nicht zu sprechen! Außerdem hat ein Zivilist im Kampfgebiet nichts zu suchen!“

„Er kommt aus Algier! Sein Name ist Henry DunantI“

Das strenge, abweisende Gesicht des Generals wird gelöster, Hastig knöpft, er die Uniform zu, wischt sich noch einmal mit dem Lappen über die Stirn und fragt kopfschüttelnd:

„Er heißt wirklich Henry Dunant und kommt aus Algier?“

Wenig später hat der General Karten und Papiere beiseite geschoben. Roter Wein glüht in den Gläsern und der General trinkt seinem unerwarteten Besucher zu.

„Das nennt man eine Überraschung, alter Freund DunantI Aber was in aller Welt führt Sie mitten im Krieg hieher, denn das haben Sie wohl auf ihrer Reise gemerkt, daß hier in Oberitalien der Teufel los ist. Aber es wird nicht mehr lange dauern hoffen wir. Bei Montabello haben wir die Österreicher schwer geschlagen und dann noch einmal bei Magenta. Noch ein Sieg und ich glaube, die Österreicher haben genug. Doch lassen wir den Krieg! Er ist schrecklich und ich liebe ihn nicht, obwohl ich General bin. Sie kommen gsradewegs von Algier, Monsieur Dunant?“

„Geradewegs von Mons-Djelima, ja!“, antwortete Dunant und steile Falten durchziehen seine Stirn.

Und wie steht'es mit Ihrem Millionenprojekt, den_ geplanten Erzmühlen von Mons-Djelima?“

Es ist zum Verzweifeln. Seit Jahren bemühe ich mich, die Erlaubnis der französischen Behörden für die Errichtung der Mühlen zu bekommen. Aber ich glaube, es ist leichter eine Schlacht zu gewinnen, als die Behörden vom Nutzen meiner Pläne zu überzeugen.“

„Ich wundere mich, Monsieur! Aber Ihrer schweizerischen Zähigkeit und Ihrem guten Genfer Geld wird es schon noch gelingen. Und wenn ich irgend etwas für Sie tun kann, Sie wissen es ja von Algier her, bin ich nach wie vor bereit!“

Auf dieses Wort scheint Dunant gewartet zu haben. Er springt auf und geht mit großen Schritten im Zimmer hin und her.

„I(“i danke Ihnen, General. Ich habe auf Sie offengestanden einen Teil meiner Hoffnungen gesetzt. Sehen Sie, ich muß dem Kaiser selbst meine Pläne vortragen können. Diese untergeordneten Behörden sind ja viel zü engstirnig, als daß sie den Nutzen, den mein algerisches Projekt Frankreich bringt, einsehen können. Der Kaiser aber, Napoleon III., ist ein Mann, aufgeschlossen allen neuen und kühnen

Plänen. Können Sie mir eine Audienz beim Kaiser vermitteln?“

Nun ist es an dem General zu staunen und zu lachen. Er geht auf den Freund zu und schlägt ihm auf die Schulter.

„Ganz der alte DunantI Zäh, entschlossen und von der Idee, die er einmal gefaßt hat, nicht mehr abzubringen. Aber eine Audienz beim Kaiser, jetzt mitten im Krieg? Es wird nicht einfach sein, Monsieur Dunant! Napoleon hat augenblicklich andere Sorgen, Sie verstehen doch?“ Aber Dunant ist zu zäh, als daß er sich von seinem Plan abbringen ließe.

„Es wäre mir schon viel geholten, wenn Sie mir ein Empfehlungsschreiben an den Kaiser geben könnten, damit ich als Zivilist leichter durch die Frontlinien komme und nicht als Spion verhaftet werde!“

General de Beaufort zögert nicht lange, und nicht viel später hat der Finanzmann Dunant das Schreiben in Händen, das ihm den Weg zum Kaiser ebnen soll.

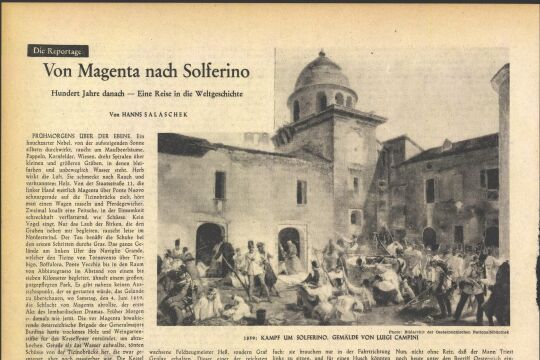

Der Weg von Pontremoli nach Casti-glione, dem Hauptquartier des Kaisers, iührt durch das Tal, in dem Solferino liegt. Bei Solferino aber ist die Hölle los. In diese Hölle fährt Henry Dunant. Noch ist er ganz und gar Geschäftsmann, dem es nur um sein Mühlenprojekt in Algier geht. Noch ist er nur Spekulant, der an den Millionenverdienst denkt, wenn seme Pläne endlich behördlich sanktioniert sind. So treibt er den Kutscher zur Eile an. Geschäft jagt ihn. Die Hoffnung auf das Geld gibt ihm Mut, in die Hölle des Krieges zu fahren, um den Kaiser zu sprechen. Doch zwischen ihm und dem Kaiser liegt verwüstete Erde, rauchen verbrannte Dörfer, krachen die Abschüsse von Kanonen, wimmern die Verwundelen überall, schreien nach Wasser, stöhnen vor Schmerzen, flehen die Mutter herbei. Die ganze Luft ist erfüllt von diesem Geschrei und Gewimmer, von dem Geruch des Blutes und des Todes.

Dunant sieht das Grauen, das sich Menschen selbst zufügen, er schreit dem Kutscher zu: „Halt an, Kutscher! Es hat jemand im Straßengraben um Wasser gerufen!“

Und der Kutscher brüllt durch den Lärm zurück: „Sie rufen überall, signore! Nach der Mutter, nach Wasser, nach einem Arzt, nach einem Pfarrer. Wenn die Kanonen leiser werden, hört man sie überall rufen, Italiener, Franzosen und Österreicher!“

In diesem Meer von Leid vergißt Dunant sein Geschäft. Was bedeuten schon seine Mühlenpläne von Möns-Djelima vor der Wirklichkeit vpn Solferino.

„Man muß helfen, Kutscher! Man muß doch helfen! Man kann sie doch nicht einfach auf der Erde liegenlassen!“ brüllt Dunant.

„Man wird sie liegenlassen müssen, signore! Es sind zu viele!“ antwortete der Kutscher und haut auf die Pferde, ein. Und der Wagen des Finanzmanns Henry Dunant poltert über Schlaglöcher, an verendeten Pferden vorbei, durch brennende Dörfer und an endlosen Zügen zerschlagener Gefangener vorbei. Am späten Abend taucht Castiglione auf. Dunants erste Frage ist keine Frage nach Napoleons Hauptquartier mehr. Seine erste Frage heiSt: „Wie kann ich helfen?“ Er ist nach Art der Vornehmen ganz in Weiß gekleidet und nimmt sich sehr sonderbar aus unter den Menschen in zrrris-senen Uniformen, in rußgeschwärzten Kleidern und in durchbluteten Verbänden.

Ganz Castiglione ist ein einziges Lazarett. In der kleinen Stadt liegen 6000 Verwundete, für die es nur zwei Ärzte gibt. Und Henry Dunant packt an. Er schleppt Wasser, er erneuert Verbände, er sitzt bei Sterbenden. Er hilft drei Tage und drei Nächte. Sein weißer Anzug ist voll Blut und Dreck. Dunant sieht es und es kümmert ihn nicht. Das andere sieht er nicht: daß in diesen drei Tagen und Nächten sein dunkles Haar schlohweiß wird. Irgendwann in diesen drei Tagen geschieht es, daß die italienischen Einwohner von Castiglione verwundete Österreicher aus der Kirche Chiesa Maggiore treiben wollen. Dunant aber stellt sich schützend vor die Verwundeten.

„Tut das nicht!“ schreit er, „sono fra-telli! wir sind alle Brüder!“

„Es sind Österreicher und Österreicher sind unsere Feinde“, hallt es irgendwoher.

„Der verwundete Soldat ist kein Feind mehr! Sono fratelli!“

Und Dunant macht der einfachen Landbevölkerung klar, daß die italienischen und französischen Verwundeten auf der anderen Seite auch nicht sterben wollen, sondern Pflege und Hilfe erwarten. Er gibt als erster das Beispiel. Alle beginnen zu helfen. Frauen bringen Linnen und Knaben schleppen Wasser. In Castiglione geschieht das, was man eine „Sternstunde der Menschheit“ nennen könnte.

Aber es fehlt an Ärzten. Dunant weiß unter den Gefangenen und Leichtverwundeten einige österreichische Ärzte, die gern bereit wären, zu helfen, wenn man ihnen die Erlaubnis gebe. Dunant spricht beim Lazarettintendanten vor. Sein Vorschlag wird abgelehnt:

„Nach geltendem Kriegsrecht ist jede Hilfe durch .Feinde', auch wenn sie verwundet sind, verboten. Befehl ist Befehl!“

Dunant steht vor dem Ortskommandanten und trägt seine Bitte vor. „Wir sind hiefür nicht zuständig!“ lautet der Bescheid.

Inzwischen aber sterben die Männer an Wundfieber, Blutverlust und Erschöpfung! sterben, weil Paragraphen mehr gelten als das Gesetz der Menschlichkeit. Dunant ist verzweifelt. Er hat getan, was er konnte. Er hat gearbeitet bis zur Erschöpfung. Er hat viel Geld geopfert, um in Brescia Medikamente, Leinen, Tabak und Verpflegung zu kaufen. Er ist verzweifelt und erschüttert über die Verhärtung der Herzen, der er begegnet. In dieser Stunde denkt er an den Kaiser. Noch hat er ja den Brief des Stabschefs de Beaufort in der Tasche. „Der Kaiser muß helfen!“

Diesmal soll es aber keine Hilfe für den Finanzmann Dunant sein, sondern eine Hilfe für die Verwundeten, die er erwirken will. Mitten in der Nacht bricht er von Castiglione auf. Es wird eine abenteuerliche Fahrt quer über das Schlachtfeld. Noch immer brennen Dörfer, die Luft riecht nach Rauch, Pulver und Verwesung. Krähenschwärme hocken auf toten Menschen und Pferden. In Borghetto findet Dunant das Hauptquartier des kaiserlichen Marschalls MacMahon, den er von Algier her kennt. Morgens um sechs Uhr steht er vor dem Sieger von Magenta und Solferino.

„Um Gottes willen, wie kommen Sie hieher, Monsieur Dunant? Und wie sehen Sie aus? Man könnte meinen, Sie seien ein alter Mann. Und ich weiß doch, Sie sind erst dreißig Jahre alt!“ empfängt ihn der Marschall.

„Einunddreißig, ja. Aber mir kommt es selbst so vor, als sei ich in den letzten drei Tagen ein alter Mann geworden! Ich mußte es werden, Marschall, denn ich habe die Schlacht von Solferino an ihrer furchtbarsten Stelle miterlebt: unter den Verwundeten und Sterbenden.“

Der Marschall begreift ihn nicht und sieht ihn fragend an:

„Ich kann mir schwer vorstellen, daß Sie deswegen aus Algier kamen.“

„Ich kam wegen meines Mühlenprojekts von Mons-Djelima und wollte deswegen eine Audienz beim Kaiser...“

„Und da Sie wissen, daß der Weg zum Kaiser über seinen Marschall geht, kommen Sie zu mir? Nun ich will Ihnen gerne helfen, Monsieur Dunant!“

„Zwischen Algier und Borghetto liegt Solferino. Ich glaube, es gibt eine andere, eine größere Aufgabe für mich als Mons-Djelimal“

„Und welche, wenn die Frage erlaubt ist?“

„Für immer ähnliches Unheil verhindern, Marschall!“

über das Gesicht MacMahons geht ein leichtes Lächeln: „Sie wollen Kriege verhindern?“

„Ich will zumindest versuchen, das Los der Verwundeten und Gefangenen zu lindern! Warum dürfen die französischen Ärzte den Österreichern, warum dürfen die gefangenen Österreicher den Franzosen nicht helfen? Muß denn selbst an der Schwelle vom Leben zum Tod der Haß die Menschen noch trennen? Ich beschwöre Sie, Marschall, ich beschwöre Sie im Namen der Menschlichkeit, helfen Sie mit!“

Mac Mahon ist ernst geworden. Noch lange reden die beiden Männer miteinander. Als sich Dunant verabschiedet, hält er ein Empfehlungsschreiben des Marschalls an den Zivilattache des Kaisers in den Händen. Zwar gelingt es ihm trotzdem nicht, eine persönliche Unterredung mit Napoleon durchzusetzen. Aber dennoch ist es Dunant zu verdanken, daß eine Verfügung des Kaisers die Freilassung der gefangenen Ärzte anordnet. Dies ist der erste Beginn des „Roten Kreuzes“.

Die Geister von Solferino lassen Henry Dunant nicht mehr los. In den Salons der großen Welt zu Genf, Mailand und Paris, in denen oft entscheidendere Politik gemacht wird als in den Kabinetten, ist Dunant ständiger Gast. Er kommt nicht, um sich zu amüsieren. Er kommt als Besessener einer Idee. Und überall predigt er sein Evangelium:

„Was ich zu sagen habe, meine Damen und Herren, sage ich aus dem bitteren Erlebnis von Solferino heraus. Was not tut, ist eine Abmachung zwischen allen Völkern, Gefangene und Verwundete nicht mehr als Feinde zu behandeln. Es muß dafür gesorgt werden, daß Lazarette und Verbandplätze im Krieg durch einheitliche Abzeichen kenntlich gemacht werden und daß diese Abzeichen von allen Parteien geachtet werden. Nie mehr darf es vorkommen, daß man gefangenen Ärzten die Erlaubnis verweigert, für die Verwundeten zu sorgen. Nie mehr darf es vorkommen, daß Lazarette beschossen werden! Meine Damen und Herren, die Menschen sind so weit gekommen, daß sie sich töten, ohne sich zu hassen. Leider scheinen die Schlachtfelder von Solferino nicht die letzten Europas gewesen zu sein.

Eine erschütternde Feststellung für Menschen, die sich Christen nennen. Können wir schon die Kriege nicht vermeiden, so wollen wir wenigstens alles tun, um die furchtbaren Begleiterscheinungen und Folgen der Kriege zu lindern!“

In den stillen Nachtstunden aber sitzt Dunant über vielen Bogen weißen Papiers und schreibt sich die Erinnerung an Solferino von der Seele.

„Ich muß der Welt die Augen öffnen! Ich muß schreiben, was ich mit eigenen Augen sah, hart, schonungslos und offen. Vielleicht kann mein Buch von Solferino ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Menschlichkeit sein, zur Menschlichkeit auch im Kriege!“

Im Jahre 1862 erscheinen Dunants „Erinnerungen an Solferino“. In Paris, Turin, Petersburg, Leipzig, in ganz Europa wird das Buch zur Sensation. Dunant versteht es, das Buch in die richtigen Hände zu leiten. Es liegt auf den Schreibtischen der Könige und Minister, es findet sich in den Boudoirs der Königinnen, man findet es in den Redaktionen der Zeitungen. Und auf dem Schreibtisch Dunants türmen sich Briefe aus aller Welt, das Echo auf ein Buch, in Bergen. So schreiben die Brüder Goncourt aus Paris: „Man beendet dieses Buch mit einer Verdammung des Krieges!“

Und Victor Hugo, Frankreichs großer Dichter, meint:

„Ich habe Ihr Buch mit tiefstem Interesse gelesen. Sie bewaffnen die Menschlichkeit und dienen der Freiheit. Ich stimme Ihrem edlen Bemühen mit Begeisterung zu!“

Noch sind Dunants Gedanken nur ein Plan. Noch weiß er nicht, wie alles verwirklicht werden könnte. Aber nun treten jene Männer in sein Leben, die den Plan vorwärtstreiben: der Schweizer General Dufour, der Rechtsanwalt Moynier, die Ärzte Appia und Maunoir. Nach Überwindung unsäglicher Schwierigkeiten und Mißverständnisse gelingt es diesen fünf Männern, nach Genf eine internationale Konferenz einzuberufen, die im Oktober 1863 die berühmte „Genfer Konvention“ ausarbeitet.

Henry Dunant aber steht vor den Vertretern fast aller europäischer Nationen. Sechsundzwanzig Delegierte aus siebzehn Nationen schauen in das Gesicht des Mannes, den man in ganz Europa kennt. Und sie lauschen den Worten, aus denen eine neue Welt aufsteigt:

„Alle Feldlazarette sollen als neutral anerkannt und von den Kriegführenden geschützt und geachtet werden. Das Personal der Lazarette nimmt so lange an der Wohltat der Neutralität teil, als es seinen Dienst an den Verwundeten versieht. Die Landesbewohner, die den Verwundeten zu Hilfe kommen, sollen geschützt werden. Jeder Einwohner, der Verwundete in sein Haus aufnimmt, soll mit Truppeneinquartierung verschont werden. Die Verwundeten und Kranken sollen ohne Unterschied der Nation aufgenommen und verpflegt werden. Eine deutlich erkennbare und gleiche Fahne soll bei allen Lazaretten, Verbandsplätzen und Depots aufgesteckt werden. Ebenso soll das unter dem Schutze der Neutralität stehende Personal eine Armbinde tragen. Die Fahne und die Armbinde sollen ein rotes Kreuz auf weißem Grund sein!“

Aber es vergeht noch fast ein Jahr, ehe diese Genfer Konvention feierlich unterzeichnet wird. Es ist ein Jahr banger Hoffnung und dunklen Intrigenspiels gegen Henry Dunant. Andere suchen die Ernte einzubringen, die er gesät. Eine Weile noch ist der Name Dunant in aller Mund, dann bricht das Dunkel über ihn herein.

Eine Ursache des Dunkels ist der Bankrott Dunants. Jahre hatte er nur der Verwirklichung seiner Idee gedient. Jahre hatte er sich um seine Geschäfte nicht gekümmert. Das eigene Geld und das Geld der Gesellschaft der Mühlen von Mons-Djemila, deren Treuhänder Dunant war, hatte sich erschöpft. In den Augen der allzu bürgerlichen Welt steht Dunant als Betrüger da. Als Betrüger versinkt er in die Vergessenheit. Er ist am Ende der Kraft. Die pharisäerhaften Vorwürfe der Welt treiben ihn ins Dunkel. Im Krieg von 1870 taucht er noch einmal auf. Als einfacher Samariter begleitet er die Soldaten. 1875 hört Europa noch einmal seine Stimme, die ein internationales Komitee gegen die Sklaverei und ein Rotes Kreuz des Friedens fordert. Dann ist Stille und Schweigen um den Mann, den einst Könige einluden. Er lebt unter falschem Namen und unter dürftigsten Verhältnissen. Durch mühselige Schreibarbeiten sucht er sich den Unterhalt zu verdienen und die Schulden, die er der Gesellschaft in Algier gegenüber hat, abzutragen. Er taucht in Stuttgart auf, dann in Paris, dann anderswo, immer gejagt und gehetzt, ein

Ausgestoßener der menschlichen Gesellschaft!

Im Jahre 1892 hält ein armer alter Mann, mit langem weißem Bart und einem schwarzen Samtkäppchen auf den Greisenhaaren, seinen traurigen Einzug in das Armenasyl von Heiden, einem kleinen Ort im Kanton Appenzell. Er wohnt im Zimmer Nr. 12, das nichts enthält als ein Bett, ein Stehpult und ein wackliches Sofa mit gebleichtem Überzug. Noch weiß es die Welt nicht, daß einer ihrer Größten unter den Ärmsten hausen muß. Sie erfährt es erst drei Jahre später, als ein Journalist ihn dort findet.

Dies ist die Stunde, in der sich die Welt Dunants wieder erinnert.

Sein Name steht wieder in allen großen Zeitungen der Welt. Dunant kümmert es nicht. Zu tief hat er die Wankelmütigkeit der Welt an sich erfahren. So reicht der neue Ruhm nur an die Schwelle seiner armseligen Zelle, aber keinen Zoll weiter. Sein Herz bleibt unberührt. Diplome und Ehrungen, Münzen mit seinem Bild und Dankesbriefe liegen unbeachtet in irgendeiner Schublade des Pultes.

Und noch einmal geht die Sonne über seinem Namen auf. Als zum erstenmal der Friedensnobelpreis im Jahre 1901 verliehen wurde, war der Auserwählte der Armenhäusler Henry Dunant! Dunant hält den Scheck mit der astronomischen Geldsumme, die mit dem Preis verbunden ist, in seinen gelähmten Händen. Er läßt ihn sinken wie ein wertloses Stück Papier. Ihn ekelt vor Geld. So vermacht er die Summe bis auf den letzten Pfennig wohltätigen Gesellschaften und bleibt arm bis zu jenem 30. Oktober 1910, an dem er in seiner Armenzelle die Augen schließt. In Zürich steht der Grabstein mit dem Namen Henry Dunant, in aller Welt aber lebt sein Werk.