Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Tragik der Revolution

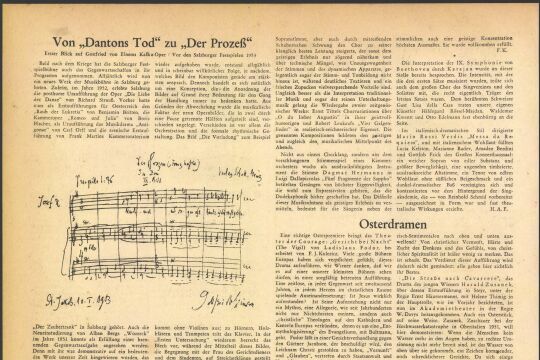

Georg Büchners „Dantons Tod“, dieser geniale Wurf eines frühvollendeten Jünglings, reizt die Theaterleiter heute mehr und mehr zur Aufführung. Aus der doppelten Tragik des Stückes — der Tragik der Revolution und der des Nihilisten — ergeben' sich geradezu beängstigende Parallelen zu unserer Zeit. Das Schicksal der Revolution, die ihre eigenen Kinder verschlingt, hat sich seither oft genug wiederholt, indem die revolutionären Umwälzungen der jüngsten Vergangenheit genau wie damals in Frankreich in die Diktatur mündeten. Und ein Zweites ist nicht minder aktuell: die pathologisch? Existenz des Genies Büchner und seiner mehr oder minder getreuen Selbstporträts sind Ausfluß seines absoluten Nihilismus; in erschreckender Deutlichkeit zeichnet sich das „Geworfensein“ ab. Die verzwei feite Suche nach einem neuen Zentrum, nachdem die alte Mitte nicht nur durch die sich entfaltenden Naturwissenschaften verlorengegangen war, hier ist sie vorgebildet — das Herausfindenwollen aus der entgotteten Vereinsamung des Menschen unserer Tage.

Die Grazer Aufführung ist ein großangelegtes, absichtlich skizzenhaftes Gemälde, das seine Wirkstoffe aus dem Film bezieht. Abgesehen von einem symbolischen Ballett als Einleitung und sparsam andeutenden Bühnenbildern, die ein pausenloses Abrollen der vielen Szenen gestatten, gibt sich die Inszenierung von Harald B e n e s c h eher veristisch. Der Regisseur führt seine 200 Mitwirkenden zu packenden Steigerungen, bezieht Orchesterraum und Proszeniumslogen mit ein und erreicht mit Bewegung, Trompeten, hysterischen Schreien und wilden Scharliedern beachtliche optische und akustische Wirkungen, wenngleich die Spontaneität der fanatisierten Massen nicht immer ganz glaubhaft erscheint. N. Ecker versucht, den schwer zu bestimmenden Charakter des Titelhelden nachzuzeichnen, Obonyas katzenhafter Robespierre läßt einen Blick ins Menschliche des kaltblütigen Massenmörders tun. Daß in der erregenden, von Fanatismus und Massenwahn gepeitschten Luft der Aufführung noch Platz ist für eine so stille und rührende Opheliagestalt wie Charlotte Weningers Lucile, spricht für das Niveau der Inszenierung.

Das Grazer Opernballett gab einen charakteristischen Querschnitt durch ein halbes Jahrhundert moderner Ballettmusik: Strawinskys „A p o 11 o n M u s a g e t e“ und Gottfried von Einems „Pas de Cceur“ als österreichische Erstaufführungen und als zündenden Abschluß den „Feuer vo gel“. Strawinskys neoklassische Huldigung an den Musenführer Apoll in seiner ästhetisierenden, kultischen, durchweg statischen Haltung ist für ein zwar am-bitioniertes, aber an derlei Aufgaben nicht hinreichend gewöhntes Ensemble eine doch recht schwierige Aufgabe. Die Gefahr, daß das edle Werk in seiner apollinischen Gelassenheit zu fader For malität absinkt, ist nur schwer zu bannen. Einems „Pas de Coeur“, eine reizvolle Gegenüberstellung und Verschlingung des klassischen Stils und der Mittel des modernen Ausdruckstanzes, hat zwar ein reichlich gesuchtes Handlungsgerüst, ist aber in seiner temperamentvollen Frische, seiner tonalen Melodik und seinen synkopierten Jazzrhythmen von sicherer Publikumswirkung. Dem Strawinskyschen „Feuer-vogel“ verliehen M. Caridis vom Pult her, H. Ludwig mit Färb- und Lichteffekten, vor allem abel Ballettmeister Rein Este als Kenner des Russische Balletts musikalische, optische und bewegungsmäßige Magie, die nicht zuletzt auch von der meisterlichen Marion Iguchi in der Titelrolle ausging.

Eine Neuinszenierung de „Rosenkiviliers“ unter Andre Diehl gehört zu den besten Leistungen der Grazer Oper seit Jahren. Oskar Czerwenka, der Ex-Grazer, hatte hierin Gelegenheit, leinen „Ochs“ noch vor dem Wiener Debüt zu erproben und erntete mit seiner unkonventionellen, echt komödiantischen Auffassung der Rolle ebensoviel Beifall wie Hilde Zadek mit ihrer auf menschliche Tiefe angelegten Marschallin. Wenn Fritz Zaun das Orchester nicht so robust-unbekümmert, ohne jegliche wienerische Grazie und ohne Gespür für die Hofmannsthal-Strauß-Atmosphäre drauflosspielen ließe, wäre die Aufführung beinahe vollkommen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!