Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Von Wölfen und Kaktusblüten

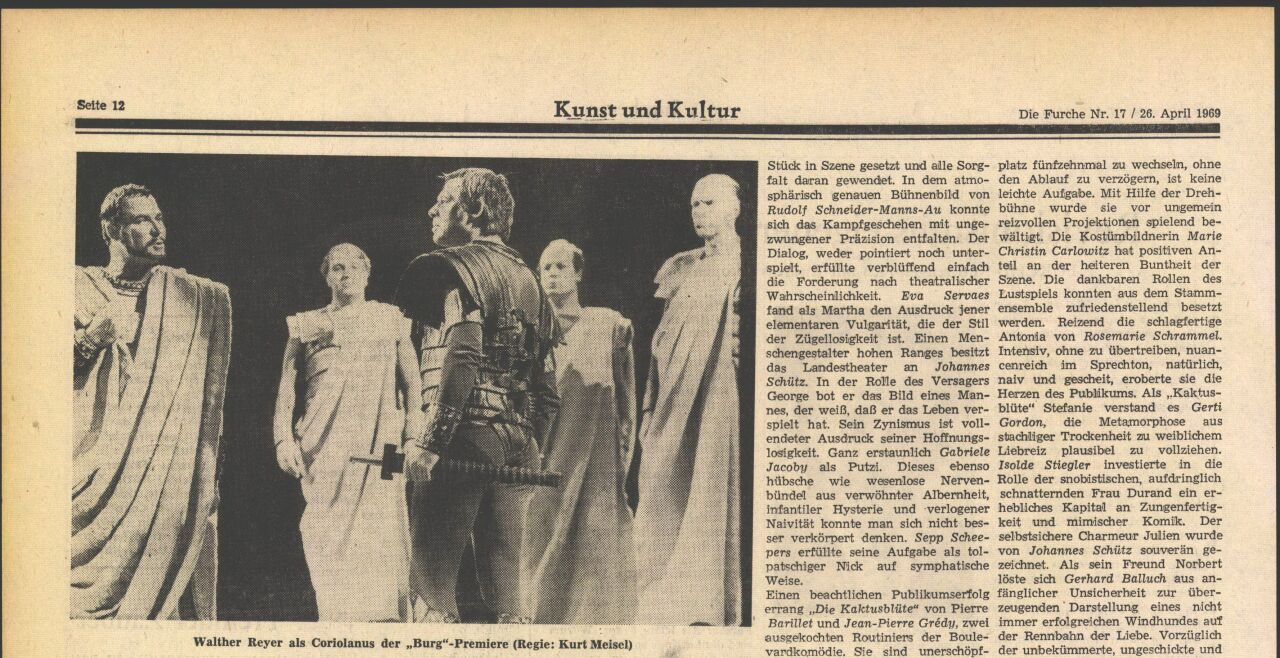

Edward Albees Drama „Wer fürchtet sich vor Virginia Woolf“, als Kritik an der amerikanischen Gesellschaft gedacht, ist zur Bedeutung eines Symbols für die Gefährdung des Menschen im Zivilisationszeitalter gelangt. Dieser Dschungel niedriger Triebe wuchert ja auch in unseren Bereichen, und so mutet die mehrfach aufgeworfene Frage, ob das Stück nach Salzburg passe, etwas weltfremd an. Glaubt man denn, ewig in einem Traumparadies leben zu können, um das die Zeit einen großen Bogen macht? Ist die Gesellschaft in unserem Raum weniger brüchig als jenseits des großen Wassers? Wir müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen, mag uns ihr Anblick auch schaudern machen. Albee enthüllt das dämonische Kräftefeld, in dem Lebens- und Vernichtungstrieb identisch sind. Dieses Inferno auszumessen, braucht der Autor keine dramatische Handlung im herkömmlichen Sinn; zwei Nachtstunden eines Whiskyrausches zu viert, zwei Stunden der Enthemmung zu zügellosen verbalen Ausbrüchen sind genug. Wie Rudel tollwütiger Hunde hetzen die Beschimpfungen und Bezichtigungen aus dem Gestrüpp unerfüllter Begierden und enttäuschter Hoffnungen, um die Seelen zu zerfleischen. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Hier exemplarisch demonstriert an dem Ehepaar Martha und George. Zwei Jahrzehnte gegenseitiger Erniedrigung als Lebensinhalt! Entwürdigung, die zur Lust wird. Aber diese Lust ist für die beiden erst dann vollkommen, wenn sie Publikum haben. So bauen sie das junge, ahnungs- und substanzlose Ehepaar Putzi und Nick in ihre Auseinandersetzung ein. Direktor Gandolf Buschbeck hat das Stück in Szene gesetzt und alle Sorgfalt daran gewendet. In dem atmosphärisch genauen Bühnenbild von Rudolf Schneider-Manns-Au konnte sich das Kampfgeschehen mit ungezwungener Präzision entfalten. Der Dialog, weder pointiert noch unterspielt, erfüllte verblüffend einfach die Forderung nach theatralischer Wahrscheinlichkeit. Eva Servaes fand als Martha den Ausdruck jener elementaren Vulgarität, die der Stil der Zügellosigkeit ist. Einen Menschengestalter hohen Ranges besitzt das Landestheater an Johannes Schütz. In der Rolle des Versagers George bot er das Bild eines Mannes, der weiß, daß er das Leben verspielt hat. Sein Zynismus ist vollendeter Ausdruck seiner Hoffnungslosigkeit. Ganz erstaunlich Gabriele Jacoby als Putzi. Dieses ebenso hübsche wie wesenlose Nervenbündel aus verwöhnter Albernheit, infantiler Hysterie und verlogener Naivität konnte man sich nicht besser verkörpert denken. Sepp Schlepers erfüllte seine Aufgabe als tolpatschiger Nick auf symphatische Weise.

Einen beachtlichen Publikumserfolg errang „Die Kaktusblüte“ von Pierre Barület und Jean-Pierre Gredy, zwei ausgekochten Routiniers der Boulevardkomödie. Sie sind unerschöpflich im Herbeiführen immer neuer Überraschungen, Verwechslungen und Mißverständnisse. Der nicht gerade tiefsinnige aber amüsante Dialog fungierte im Regiekonzept Michael Reisners als Element der Beschleunigung. Nur gegen Ende gab es Längen. Besonderes Lob gebührt den Bühnenbildern von Rudolf Schneider-Manns-Au. Den Schauplatz fünfzehnmal zu wechseln, ohne den Ablauf zu verzögern, ist keine leichte Aufgabe. Mit Hilfe der Drehbühne wurde sie vor ungemein reizvollen Projektionen spielend bewältigt. Die Kostümbildnerin Marie Christin Carlowitz hat positiven Anteil an der heiteren Buntheit der Szene. Die dankbaren Rollen des Lustspiels konnten aus dem Stammensemble zufriedenstellend besetzt werden. Reizend die schlagfertige Antonia von Rosemarie Schrammel. Intensiv, ohne zu übertreiben, nuancenreich im Sprechton, natürlich, naiv und gescheit, eroberte sie die Herzen des Publikums. Als „Kaktusblüte“ Stefanie verstand es Gerti Gordon, die Metamorphose aus stachliger Trockenheit zu weiblichem Liebreiz plausibel zu vollziehen. Isolde Stiegler investierte in die Rolle der snobistischen, aufdringlich schnatternden Frau Durand ein erhebliches Kapital an Zungenfertigkeit und mimischer Komik. Der selbstsichere Charmeur Julien wurde von Johannes Schütz souverän gezeichnet. Als sein Freund Norbert löste sich Gerhard Balluch aus anfänglicher Unsicherheit zur überzeugenden Darstellung eines nicht immer erfolgreichen Windhundes auf der Rennbahn der Liebe. Vorzüglich der unbekümmerte, ungeschickte und stets hilfsbereite Igor Günter Ver-dins; ein halbzorniger junger Mann, ganz im Stil unserer Zeit, aber einer von der sympathischen Sorte. Hermann Schober war als Cochet ein netter, freundlicher Schwerenöter. Eine wohlgelungene Inszenierung, die noch lange auf dem Spielplan bleiben wird.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!