Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Nächster Konflikt - eingeplant

Die 2. Novelle zum Krankenanstaltengesetz von Österreichs vielkritisierter Gesundheitsverantwort-liohen, Primaria Ingrid Leodolter, als der Stein der Weisen für die längst fällige Spitalsreform angepriesen, war für die Ärzteschaft im besonderen, aber auch für die Oppositionsparteien von Anfang an ein rotes Tuch. Sie entdeckten unter dem Tuch, schön versteckt und noch schlummernd, den Hauptkern der sogenannten Reform, jene Maßnahmen, die rein gesellschaftspolitische Zielsetzungen erkennen ließen. Und rund um das Tuch lagen vereinzelte rein kosmetische Eingriffe in das Krankenanstaltenwesen, die jedoch an den Mißständen, die primär der Patient im Krankenhaus zu spüren bekommt, konkret nichts änderten.

Dafür wird für die Regierung die Gesundheitspolitik dort zum Exerzierfeld der Gesellschaftspolitik, wo es um die Zuteilung der Aufgaben innerhalb des Gesundheitswesens geht. Dies geschieht nicht zum erstenmal. Schon seit der 29. ASVG-Novelle kam es zu ernsten Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Ärzteschaft, die durch den Or-dinationsstreik der Ärzte und ihrem Aufmarsch in Wien noch gut in Erinnerung sind. Damals wie heute ging es eigentlich um ein und dieselbe Frage: nämlich um den Versuch der Regierungspartei, die Betreuung des Patienten weg vom frei praktizierenden Arzt in Kassenambulatorien und Spitalsambulanzen zu verlagern. Das ist gar nicht nur eine Frage, die die Ärzteschaft und ihre Interessen angeht, sondern die Konsequenzen einer solchen Verlagerung betreffen vor allem auch die Patienten selbst.

Die SPÖ hat es bisher allerdings sehr gut verstanden, diese Divergenzen mit der Ärzteschaft über rein sachliche Auffassungen durch mehrmaliges Hinhalten bei Honorarfragen zu verdecken. Die eigentlichen Hintergründe bei der Diskussion über die Zukunft des Gesundheitswesens kommen dadurch in der öffentlichen Meinung meist zu kurz. Man muß gar nicht gleich „Gesundheitsfabriken“ oder den staatlichen Gesundheitsdienst heraufbeschwören, aber welche Folgen würde denn eine unüberlegte Verlagerung der gesundheitspolitischen Aufgaben in die Spitäler und in Ambulatorien bedeuten?

Die Krankenanstalten sind heute schon sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Betreuung der Patienten weitgehend überfordert, und zwar finanziell, organisatorisch und personell. Die Ausweitung des Ambulanzbetriebes auch auf die Vorsorgemeddzin würde zu einer Überbelastung der Spitäler führen, die zum Nachteil des Patienten geht. Die gesicherte stationäre Betreuung des Kranken wäre kaum optimal aufrechtzuerhalten und die ambulante Behandlung nur schwerfällig durchzuführen. Auf der anderen Seite würden gerade jene Aufgaben, die eine freie Praxis interessant machen, dieser entzogen. Die Folge kann nur ein Rückgang und die Überalterung der frei praktizierenden Ärzte sein und damit eine erhebliche Verschlechterung der ärztlichen Versorgung der Bevölkerung.

Um es noch einmal klarzustellen: bei diesen Problemen darf es nicht um die Interessen einzelner Gruppen oder Organisationen gehen, sondern hier ist der einzelne Patient betroffen, der seinen Gesundheitszustand durch eine Vorsorgeuntersuchung überprüfen lassen will oder auf Grund eines Leidens ärztliche Hilfe benötigt. Und daher darf der eingespielte Mechanismus freie Praxis — Ambulatorium — Spital nicht geändert, sondern muß verbessert werden.

Der frei praktizierende Arzt sollte Träger der Gesundhedtsbetreuung bleiben. Es gibt Möglichkeiten, regionale Schwächen in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung zu bereinigen, ohne den Weg zum staatlichen Gesundheitsdienst zu forcieren, der ohnehin nur Nachteile für den Patienten bringt (es gibt beispielsweise die Möglichkeit der Ge-meinsohaftspraxis mit entsprechender technischer Ausstattung, die gerade auch für junge Mediziner ein Anreiz sein könnte). In der Bundesrepublik Deutschland diskutiert man schon die Einrichtung sogenannter Praxis-Kliniken, in denen auch Belegbetten im Rahmen der diagnostischen Abklärung, der kleinen Chirurgie sowie der vor- und nachstationären Behandlung sein könnten.

Dort, wo hingegen regionale Schwächen in der medizinischen Betreuung der Bevölkerung nicht zu überwinden sind oder die freie Praxis überfordert ist, hat das Kassenambulatorium seine Berechtigung und seine Aufgabe und dort können auch Spitalsambulanzen dienlich sein. Grundsätzlich sollen dem Spital jedoch die stationäre Behandlung der Patienten vorbehalten und Verbesserungen in diesem Bereich angestrebt werden.

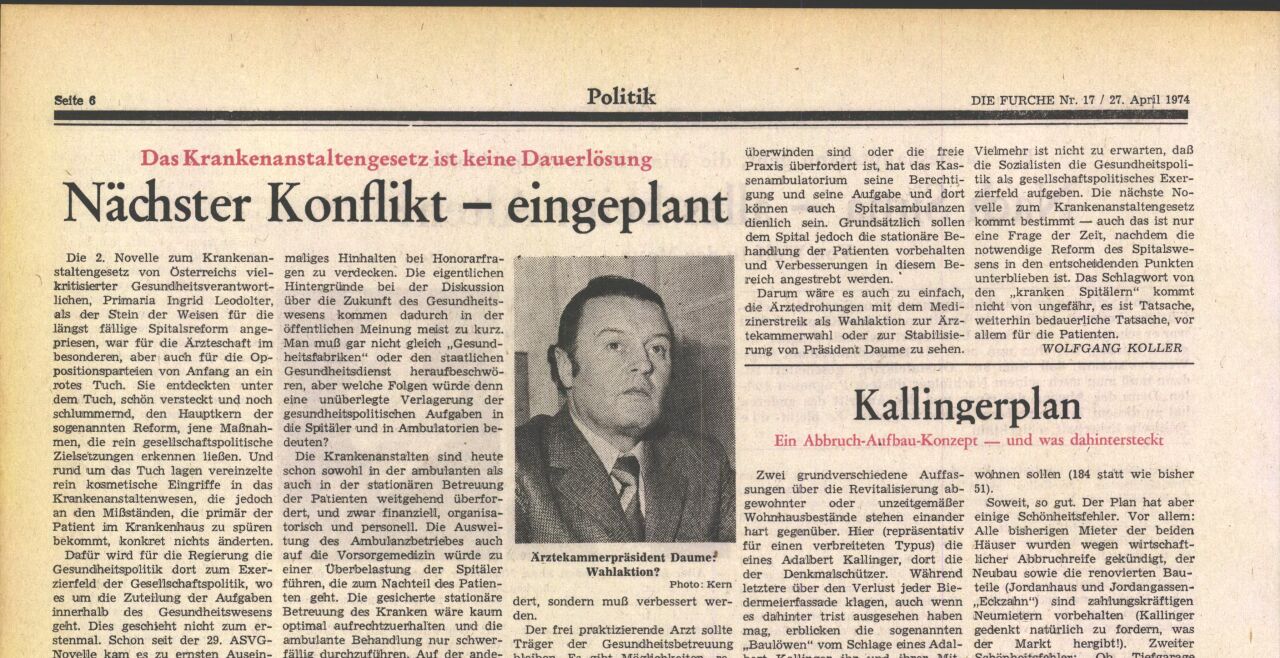

Darum wäre es auch zu einfach, die Ärztedrohungen mit dem Medizinerstreik als Wahlaktion zur Ärztekammerwahl oder zur Stabilisierung von Präsident Daume zu sehen.Vielmehr ist nicht zu erwarten, daß die Sozialisten die Gesundheitspolitik als gesellschaftspolitisches Exerzierfeld aufgeben. Die nächste Novelle zum Krankenanstaltengesetz kommt bestimmt — auch das ist nur eine Frage der Zeit, nachdem die notwendige Reform des Spitalswesens in den entscheidenden Punkten unterblieben ist. Das Schlagwort von den „kranken Spitälern“ kommt nicht von ungefähr, es ist Tatsache, weiterhin bedauerliche Tatsache, vor allem für die Patienten.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!