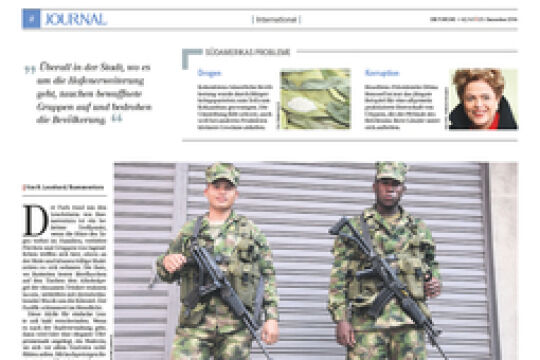

Ein neues Gesetz in Kolumbien ermöglicht Soldaten aus den berüchtigten Todesschwadronen die Rückkehr in die Gesellschaft, wo sie von neuem lernen müssen, "zusammenzubauen, statt zu zerstückeln".

Er sieht nicht aus, wie ein Sadist oder ein blutrünstiger Massenmörder. Dennoch klebt an den Händen von Ernesto M. das Blut dutzender Menschen. Er führte bis vor kurzem eine Einheit der paramilitärischen Truppen in Kolumbien an, mit denen Präsident Alvaro Uribe letztes Jahr ein umstrittenes Abrüstungsabkommen geschlossen hat. "Gerechtigkeit und Frieden" nennt sich das Gesetz, das den Paramilitärs, die ihre Waffe abgeben, die Rückkehr in die Gesellschaft ermöglicht.

"Von Abrüstung kann keine Rede sein", weiß Matilde Quintero, deren ngo in einem Vorort der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá arbeitet, wo täglich Vertriebene aus allen Landesteilen angeschwemmt werden. "Die Paramilitärs kontrollieren noch immer die ganze Gegend", sagt Quintero: Durch Einschüchterung, Schutzgelderpressung und selektive Morde. Ähnliches hört man aus fast allen Landesteilen. Die Zeitschrift Cambio16 hat 22 neue paramilitärische Fronten identifiziert. Die Liste ist keineswegs vollständig, aber bestens dokumentiert. Selbst die sonst in politischen Aussagen so vorsichtige Organisation Amerikanischer Staaten (oas) hat der Regierung gegenüber ihre Besorgnis geäußert. Umstritten ist das Gesetz auch, weil Leute, die für schreckliche Massaker verantwortlich sind, straflos davonkommen. Und die Bosse, die durch Drogengeschäfte reich geworden sind, können ihr Vermögen legalisieren.

Anfangs Selbstverteidigung

Die Paramilitärs sind Todesschwadronen, die ursprünglich als Selbstverteidigungsverbände von Viehzüchtern und Unternehmern organisiert wurden, die es satt hatten, Schutzgelder an die Guerilla zu zahlen. Präsident Uribe selbst hat einst als Gouverneur der Provinz Antioquia wesentlich zur Stärkung dieser Gruppen, die eng mit der Armee zusammenarbeiten, beigetragen. Die Armee steht unter Beobachtung des Kongresses in Washington. Denn die großzügige Militärhilfe ist an die Einhaltung der Menschenrechte geknüpft. Dies gilt nicht für die Paramilitärs, deren Effektivität gerade in der besonderen Grausamkeit besteht. Sie haben der Guerilla durch Vertreibung ihrer sozialen Basis das Wasser abgegraben. Rund drei Millionen Menschen gelten als "internally displaced people".

"Möglichst grausam sein"

"Wir wurden abgerichtet, möglichst grausam zu sein", erzählt Ernesto M. "Es genügte nicht, Menschen einfach umzubringen. Wir mussten sie zerstückeln. Denn das wirkt abschreckender." Ernesto schloss sich den Paramilitärs 1996 an, weil die linken Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (farc) seinen Vater getötet hatten.

Bei der Guerilla geht es weniger blutrünstig zu. Aber das Erschießen von Verrätern gehört auch bei den farc zur Ausbildung junger Kämpfer. Mauricio A. träumt heute noch manchmal davon, wie er den Befehl bekam, drei Kameraden zu töten. Sie sollen für die Armee spioniert haben. Dreizehn Jahre lang streifte er mit den Rebellen durch den Urwald, brachte es zum Kommandanten und genoss auch Privilegien. Wenn er im benachbarten Ecuador Nachschub besorgen musste, hatte er immer Geld für Alkohol und Mädchen.

Beide Männer sind heute um die 30 Jahre alt und haben dem Krieg den Rücken gekehrt. Sie sitzen einander gegenüber und erzählen ihre Lebensgeschichten, als wäre es das Natürlichste der Welt. "Meine besten Freunde sind ehemalige Guerilleros", versichert Ernesto, dessen Einheit so schreckliche Massaker verübte, dass sie durch die Weltpresse gingen. Dass er zur Tötungsmaschine ausgebildet wurde, sieht man ihm nicht an, wenn er in seiner Schweißerwerkstatt steht oder sich um die Zwillinge kümmert, die seine Frau gerade zur Welt gebracht hat. "Das ist Vergangenheit", versichert er. Jetzt will er zusammenfügen, nicht mehr zerstückeln.

Das lernt er im Zentrum Don Bosco Obrero des Salesianerordens in Ciudad Bol\0xEDvar, dem größten Stadtteil der 7-Millionen-Stadt Bogotá. Die Hauptstadt ist klar sozial gegliedert: im Norden wohnen die Reichen. Je weiter südlich, desto ärmer. Ciudad Bolivar liegt im äußersten Süden und wäre, für sich genommen, mit seinen 1,5 Millionen Einwohnern die fünftgrößte Stadt des Landes. Durch die Zuwanderung von Vertriebenen aus allen Landesteilen wächst der Stadtteil ständig an.

Das zu einem imposanten Komplex angewachsene Zentrum sitzt auf einer Anhöhe mitten im Barrio La Estrella von Ciudad Bolivar. Es besteht aus mehreren Gebäuden, die dem enormen Bedarf an Ausbildungsplätzen entsprechen. Fast alle, die bei Don Bosco eine Ausbildung machen, wohnen in der unmittelbaren Umgebung. Neben den ehemaligen Kämpfern gibt es auch ganz normale Jugendliche, die hier ein Handwerk erlernen: von Buchhaltung über Elektro-oder Automechanik und Maschinenbau bis zu Tischlerei und Computerprogrammieren. 1200 sind es jedes Jahr.

Schwer vom Krieg geschädigt

Der Aufwand, der in jeden einzelnen investiert wird, ist allerdings gewaltig. "Ein Jugendlicher, der aus dem Krieg kommt, braucht für eine Aufgabe sechsmal länger als ein integrierter Gleichaltriger", weiß Padre Luis Fernando Valencia, der ein ähnliches Projekt in Medellin, Kolumbiens zweitgrößter Stadt, leitet. Allerdings werden dort keine erwachsenen Ex-Kämpfer, sondern nur ehemalige Kindersoldaten betreut. Die psychologische Betreuung, sei es in Einzeltherapien oder in Gruppen, ist unentbehrlich. Das Rehabilitierungsprogramm wird vom Staat bezahlt. "Im Ministerium glauben sie, das reicht", sagt Pater Luis Fernando lächelnd, "in Wahrheit deckt das Geld nur 60 Prozent unserer Kosten." Deswegen ist die Qualität der Betreuung und Ausbildung nur durch Spenden aus dem Ausland zu erreichen. Jugend Eine Welt, das Hilfswerk der österreichischen Salesianer Don Bosco, unterstützt das Projekt in Medellin. Das erreicht allerdings nur einen geringen Teil der Kindersoldaten. Auf 16.000 schätzt der Pater die Zahl der Minderjährigen bei den verschiedenen revolutionären und paramilitärischen Organisationen. Es gibt zu wenige Institutionen, die sich um diese Kinder kümmern können, wenn sie denn ins Zivilleben zurück wollen oder dürfen.

Raus aus der Gewaltspirale

Erfahrungen aus Zentralamerika geben wenig Anlass zum Optimismus. Die vom Staat garantierten und meist von der internationalen Gemeinschaft finanzierten Programme reichen nicht aus, um Menschen, die mit Gewalt groß geworden sind, echt in die Gesellschaft zu integrieren. Viele von ihnen enden in Verbrecherbanden, die nicht mehr von Ideologien, sondern allein von Geldgier oder auch nacktem Überlebenswillen getrieben werden. Umso höher ist der Beitrag einzuschätzen, den die Don Bosco Zentren leisten.

Ein Rundgang durch die Klassenzimmer im Don Bosco Zentrum von Ciudad Bol\0xEDvar bestätigt, dass die Jugendlichen mit Begeisterung bei der Sache sind. Die älteren Semester sind meist ehemalige Kämpfer. Einer, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung sehen will, hobelt in der Tischlerwerkstatt gerade ein Stück Holz glatt. Er ist schon 35 Jahre alt und hat als Kommandant der Paramilitärs lange Zeit die Gegend um Puerto Boyacá am Mittellauf des Magdalena-Flusses terrorisiert. Davon will er jetzt aber nichts mehr wissen: "Ich möchte im Leben weiterkommen."

Bei Rückfall Erschießung

An der wohl letzten verfügbaren Stelle des Geländes, auf dem steilen Hang des Hügels über dem Unterrichtsgebäude, wird ein Kindergarten gebaut. "Viele der Mädchen, die bei uns studieren, sind schwanger oder bereits junge Mütter", sagt Pater Jaime Garcia, der Direktor der Institution. Ihre Kinder sollen während des Unterrichts betreut werden. Für eine katholische Schule beweist das eine erstaunlich tolerante Einstellung. "Ja, wir sind vielleicht nicht ganz traditionell", lacht der Direktor. Aber die Disziplin im Unterricht und die Pünktlichkeit werden hochgehalten. "Das nützt ihnen später, wenn sie im Beruf stehen." Und den streben alle an. Pater Jaime kann auf eine erstaunliche Erfolgsquote verweisen. Rund 60 Prozent derer, die einen Abschluss machen, finden anschließend einen angemessenen Job. Andere machen sich selbständig, allein oder mit Kollegen. Rückfällig geworden, also zu seiner Organisation zurückgekehrt, ist hier noch keiner, versichert der Direktor. Aus einem einfachen Grund: "Dort würden sie vor dem Erschießungskommando landen."

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!