Manche Campesinos in Kolumbien liefern ihre heranwachsenden Kinder regelrecht bei der Guerilla ab, denn dort haben sie höhere Überlebenschancen.

Radio Chairá Chévere hat eine unverwechselbare Stimme. Sie gehört Arcadio, einem schlaksigen jungen Mann mit kurzen schwarzen Locken. Jeden Nachmittag sitzt er im engen Studio, das im Hintertrakt eines Pfarrgebäudes eingerichtet wurde. Die Wände sind zur Schalldämpfung mit Eierträgern ausgekleidet. In den Regalen stehen Kassetten und CDs nach Musikrichtungen geordnet: Romantische Musik, Volksmusik, Vallenato, Salsa, Von einem Poster lacht der spärlich gewandete Busenstar Pamela Anderson. Außer dem Mischpult und dem nicht mehr ganz neuen Kassettengerät gibt es keine Einrichtung. Besucher müssen stehen.

In Cartagena del Chairá, einem kleinen Hafen am Ufer des Río Caguán im südlichen Kolumbien, genießt der von Pater Carlos Olarte aufgebaute Sender Monopolstellung. Von den kommerziellen Radios will keines in dieser einsamen Gegend investieren. Man hört Arcadios Stimme weit über den Stadtbereich hinaus, bis zur Militärbasis am anderen Ufer des Caguán, bis zu den Guerillalagern im Urwald - der hier noch nicht in Weideland verwandelt wurde - und bis zu den versteckten Coca-Feldern der Kleinbauern.

Arcadio, für seine 22 Jahre außerordentlich ernst, hat eine einschmeichelnde Stimme: "Auf Wunsch von Yolanda Díaz spielen wir einen Song, der Henry an sie erinnern soll." Seiner Stimme hat Arcadio auch zu verdanken, dass er trotz seiner Jugend bereits auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken kann. Kaum dem Stimmbruch entwachsen, hatte er mit seinem älteren Bruder auf Veranstaltungen gesungen. Eines Tages wurde das Duett von einem Guerillakommandanten engagiert. Die Rebellen fanden Gefallen an den jungen Sängern und schlugen ihnen vor, bei den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) zu bleiben.

Zurück ins Zivilleben

Arcadios Erinnerung an jene Zeit sind zwiespältig: "Sie behandeln einen gut. Nicht so rücksichtslos wie die Militärs." Selbst die obersten Comandantes, für die er oft gesungen hat, schlafen in Hütten und leben so entbehrungsreich wie die Truppen. Das beeindruckte Arcadio. Doch nicht alles gefiel dem Musiker: "Sie sprechen viel von der sozialen Gerechtigkeit und halten politische Vorträge. Die meisten glauben nicht an Gott. Sie sind Marxisten und glauben nur an den Kampf." Dass man zu töten hätte, um die Welt zu verbessern, wollte Arcadio nicht einleuchten. Zwar musste er nicht an Kampfeinsätzen teilnehmen: "Sanitäter und Sänger werden nicht ins Gefecht geschickt." Doch der Wunsch, ins zivile Leben zurückzukehren, wurde immer stärker. Über einen Bruder, der in Cartagena del Chairá die Kirchenglocken läutet, bekam er Kontakt zu Pater Carlos. Der schickte ihm eine Bibel und begann sich bei den Comandantes für ihn einzusetzen. Schließlich durften die Brüder gehen. Und wieder war es seine Stimme, die Arcadio half, im zivilen Leben Fuß zu fassen. Radio Chairá Chévere konnte ihm bald eine neue Aufgabe bieten.

Nicht immer ist es so leicht, dass Jugendliche, die die Guerilla verlassen wollen, ihren Willen durchsetzen. Doña Ercilda musste ihren 16-jährigen Sohn Andrés regelrecht kidnappen. Sie leugnet nicht, dass er sich den Rebellen freiwillig angeschlossen hat. Ein älterer Freund hatte ihn für die Sache begeistert. Anfangs dürfte ihm das Leben in den Wäldern auch interessant erschienen sein. Doch dann kam das Heimweh. Aber die Vorsprachen seiner Mutter bei den Comandantes blieben erfolglos. Auch als sich der Reuige schluchzend an ihren Hals klammerte, ließ man ihn nicht gehen. Mitglieder der kämpfenden Truppe sind Geheimnisträger. Deserteure werden oft von den rechten Paramilitärs rekrutiert und denunzieren dann Verbindungsleute in der Zivilbevölkerung. Schließlich gelang es Doña Ercilda, den Burschen bei einem Heimurlaub im Taxi aus der Stadt zu schaffen.

Die wachsende Anzahl von Kindern in den Reihen der Guerilla begann zum Thema zu werden, als Ende letzten Jahres in der Provinz Santander eine Gruppe jugendlicher Guerilleros von der Armee regelrecht abgeschlachtet wurde. "Ein Betriebsunfall", versichert Comandante Iván Ríos, "die waren noch nicht auf den Kampf vorbereitet und fielen in einen Hinterhalt". Für Comandante Joaquín Gómez, den Sprecher der Südfronten der FARC, ist die Aufregung heuchlerisch: "Und was ist mit all jenen Kindern, die unter Brücken schlafen? Was ist mit denen, die sich auf den Müllhalden mit den Geiern um Lebensmittelabfälle streiten? Was sagen die, die sich aufregen, zu den 30.000 minderjährigen Prostituierten in Bogotá?" Dass die Alternative für die Straßenkinder wohl kaum der Einsatz an der Kriegsfront sein könne, will der Kommandant, einer der wichtigsten Gesprächspartner der Regierung im Friedensdialog, nicht gelten lassen: "Wenn die Kinder von Santander verhungert wären, hätte keiner was gesagt. Es ist ja nicht so, dass wir sie in den Krieg schicken. Sie haben einfach keine anderen Optionen."

Immerhin gilt seit einiger Zeit die Regel: wer jünger als 15 ist, wird wieder heimgeschickt. Zwangsrekrutierung von Jugendlichen gibt es kaum. Manche Campesinos liefern ihre heranwachsenden Kinder regelrecht bei der Guerilla ab. "Dort haben sie höhere Überlebenschancen", weiß Pedro Chica, der Mitarbeiter einer Organisation, die in der Provinz Antioquia die kommunalen Strukturen stärken will. "Die Bauern können sie nicht durchfüttern und ihnen schon gar keine Ausbildung finanzieren. Wenn die Mädchen in die Pubertät kommen, ist die Gefahr, dass sie in die Prostitution getrieben werden groß. Da schicken sie sie lieber zur Guerilla."

Zu viele Verlockungen

Die hohe Arbeitslosigkeit - offizielle Statistiken sprechen von 22 Prozent, in Antioquia und Caquetá ist sie viel höher - machen es den bewaffneten Gruppen leicht, junge Mitglieder zu rekrutieren. "Der Staat spart bei den Sozialausgaben und bietet den Jugendlichen keine Alternativen," bestätigt Pedro Chicas. Nicht nur die Straßenkinder, auch die Jugendlichen in den Dörfern fühlen sich zur Guerilla hingezogen. "Was haben wir schon für Möglichkeiten?", klagt der 20-Jährige Edward Fernando Galindo, "Ein bisschen Fußball, im Fluss baden, auf ein Eis gehen. Viel mehr Unterhaltung gibt es nicht, "und von hundert, die eine Ausbildung machen, finden nur 20 Arbeit. Da gibt man leicht den Verlockungen der Drogenhändler nach oder geht zu einer der bewaffneten Gruppen. Die versprechen Macht oder ein gutes Gehalt." Edgar hat widerstanden. Er leitet eine Jugendgruppe, die von den Bethlehem-Schwestern in Morelia, Provinz Caquetá, ins Leben gerufen wurde. Diese Arbeit wird von der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar unterstützt.

Yurayaco ist ein entlegenes Dorf am Rande der Bergkette, die den Caquetá von Nariño trennt. Die 23-Jährige Nelsy unterstützt dort den jungen Priester, Pater Elkin, bei der Arbeit in den weit abgeschiedeneren Weilern. Die nächstgelegenen Ortschaften sind zwei Stunden Wegstrecke über schlammige Saumpfade entfernt, die weiteren ganze Tagesmärsche. Der Priester kommt einmal im Jahr vorbei. Deswegen ruht die Seelsorge auf Laienhelfern, wie Nelsy. Früher einmal hatte Nelsy selbst mit dem Gedanken gespielt, in die Berge zu gehen: "Ich fühlte mich vereinsamt und von meiner Familie unverstanden." Sie hat sich anders entschieden, kann aber einen Freund, der sich ihr anvertraute, bevor er sich der Guerilla anschloss, nicht verurteilen: "Dort müsse er sich nicht um das Essen sorgen, meinte er. Gelernt habe er nichts und die Coca-Felder seines Vaters, die das Überleben der Familie sichern, wurden im Rahmen der Anti-Drogenkampagne der Regierung mit Entlaubungsmitteln vernichtet." Dazu kommt, dass viele der Rekrutierung durch die Armee zuvorkommen wollen. Denn wer Soldat gewesen ist, kann nicht mehr heim, wenn die Guerilla erfährt, dass er für die andere Seite gekämpft hat.

Der Autor

ist freier Journalist und lebte 14 Jahre lang in Lateinamerika.

Drogen und Guerilla

Drogen und Guerilla sind die Begriffe, die das Bild Kolumbiens prägen. In Wahrheit reduziere sich aber die Misere im Land auf einen einzigen Begriff: Habgier, so die katholischen Bischöfe Daniel Caro (Bogota) und Ismael Rueda (Cartagena) beim Besuch der internationalen Zentrale des Hilfswerks "Kirche in Not/Ostpriesterhilfe" Mitte dieses Monats in Königstein/Taunus.

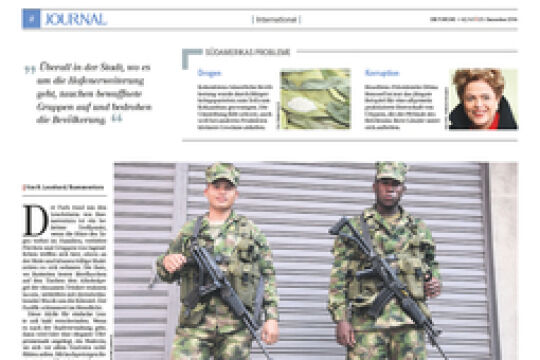

Die Bevölkerung Kolumbiens lebt nach den Worten von Weihbischof Rueda zwischen vier Fronten, deren Rivalität auf dem Rücken der Menschen ausgetragen werde: den Partisanen der Guerilla, den Milizen der paramilitärischen Einheiten, den Rauschgifthändlern und dem regulären Militär des Landes. Auf dem Land seien Priester oft noch die einzigen Zeichen einer früher funktionierenden Gemeinschaft. Wichtige Säulen des Gemeinschaftslebens wie Bürgermeister, Lehrer oder Gendarmen seien aus Angst in die Städte geflüchtet.

Die Verbrechen der "Guerilla", einst eine politisch motivierte Partisanengruppe, sind nach Aussage der Bischöfe genauso grausam wie früher, doch sei kein politischer Inhalt mehr zu erkennen. Von knapp vierzig Millionen Kolumbianern gehörten zwar nur rund 15.000 der Guerilla an, doch bewege diese mittlerweile größere Geldmengen als der kolumbianische Staat. Die Zivilbevölkerung müsse ständig für Paramilitärs und Guerilleros arbeiten - selten freiwillig. Ist jemand einmal zur Hilfe für eine Seite gezwungen worden, ist das für die Gegenseite schon ein Grund, ihn zu ermorden. APA