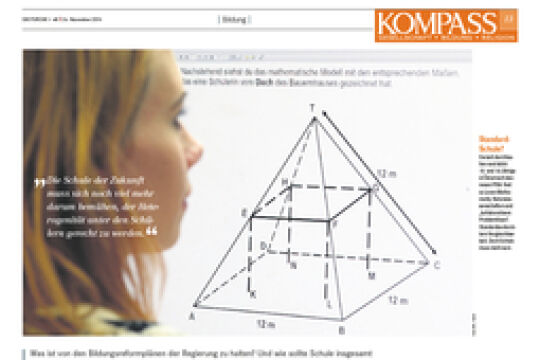

Eine heile Welt ohne BAUPLAN UND GELD?

Kann Inklusion in der Praxis funktionieren? Eine betroffene Mutter und ein Inklusionsexperte haben darüber diskutiert - und gezeigt, dass hier zwei Welten aufeinanderprallen. | Das Gespräch führte Doris Helmberger

Kann Inklusion in der Praxis funktionieren? Eine betroffene Mutter und ein Inklusionsexperte haben darüber diskutiert - und gezeigt, dass hier zwei Welten aufeinanderprallen. | Das Gespräch führte Doris Helmberger

Moritz ist 13 Jahre alt und intellektuell schwer beeinträchtigt. Er kann nicht sprechen und wird in größeren Gruppen rasch zappelig und laut: Dann schmeißt er Gegenstände zu Boden oder fegt den ganzen Tisch leer. Weil der Integrationskindergarten 30 Kilometer entfernt gewesen wäre, hat Moritz vier Jahre lang den Regelkindergarten in seinem Heimatort Gröbming im steirischen Ennstal besucht -eine "großartige Leistung der Kindergartenchefin", erzählt seine Mutter, Gabriela Standhartinger. Später kam er auf ausdrücklichen Wunsch seiner Eltern ins Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik Gröbming - eine Institution, die im Inklusions-Vorreiterland Steiermark in absehbarer Zeit geschlossen wird (s.u.). Soll das so sein? Standhartinger ist nach Wien gekommen, um darüber mit Rainer Grubich, Leiter des Büros für Inklusive Bildung der Pädagogischen Hochschule Wien, zu diskutieren.

DIE FURCHE: Frau Standhartinger, Sie haben mit anderen Eltern am ZIS Gröbming eine Petition verfasst. "Wir sind in großer Sorge", heißt es. "Das Gespenst der Inklusion geht um." Was ist an Inklusion so gespenstisch?

Gabriela Standhartinger: Gespenstisch ist für uns nicht die Idee der Inklusion als solche, ganz im Gegenteil: Dort wo sie hinpasst, würde ich sie sehr begrüßen. Aber für uns ist vor allem gespenstisch, dass Inklusion zwar durch alle Medien geistert, es aber kein konkretes Konzept dafür gibt. Überall herrscht große Verwirrung. Offiziell heißt es, dass Eltern weiterhin die Wahlmöglichkeit haben sollen, ob ihr Kind in eine Sonder- oder Regelschule gehen soll. Gleichzeitig stellt man etwa in der Steiermark für Kinder mit schwersten Verhaltensauffälligkeiten keine Bescheide mehr für einen sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) aus. Eltern, die in der Regelschule mehrmals pro Woche in die Schule zitiert werden, weil es wirklich nicht mehr geht, müssen mittlerweile schon mit einem Anwalt drohen, damit ihr Kind in die Sonderschule gehen darf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der aus humanistischen Gründen für Inklusion ist, das gemeint haben kann.

Rainer Grubich: Ich kann Ihre Sorgen verstehen, weil auch ich erlebe, dass punkto Inklusion häufig nur alter Wein in neuen Schläuchen verkauft wird. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass sie in der Praxis funktionieren kann. Die Frage ist, wie das Setting aussieht. Wir müssen wegkommen von der alten Vorstellung von Klassen und vom gesamten Schulstandort ausgehen, in dem die Kinder in Stammgruppen von etwa 15 Schülerinnen und Schülern organisiert sind, sich aber im gesamten Schulhaus frei bewegen können. Es soll sehr offene Unterrichtsformen geben und Ateliers für Naturwissenschaften, Sprachen oder Kunst. Das Problem von sozio-emotional benachteiligten Kindern, wie Sie sie beschrieben haben, wäre hier schon geringer: Diese Kinder können sozial adäquates Verhalten ja nur in einer heterogenen Gruppe lernen. Wenn nötig muss es für manche Kinder auch eine Eins-zu-eins-Betreuung geben. Das alles erfordert Organisationsarbeit - und auch einen möglichst flexiblen Ressourceneinsatz.

DIE FURCHE: Wird dieses System nicht zwingend teurer sein?

Grubich: Ich glaube nicht. In den bisherigen Integrationsklassen mit zumindest fünf SPF-Kindern muss ja permanent eine zweite Lehrerin anwesend sein. Aber wenn Inklusion mehr kostet, muss ich mir als Bildungspolitiker überlegen, ob es mir das wert ist. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass es das wert ist. Ich war selbst 19 Jahre lang Klassenlehrer, davon 13 in einer Integrationsklasse, und hatte auch Kinder mit schweren Beeinträchtigungen, unter anderem ein Mädchen mit frühkindlichem Autismus, das die ganzen vier Jahre nicht gesprochen, sich selbst geschlagen und Scheren geschmissen hat. Und ich durfte erleben, welch enorme Fortschritte das Mädchen in seiner sozialen Entwicklung gemacht hat - und auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Das war eine Win-Win-Situation.

Standhartinger: Ich gestehe Ihnen gern zu, dass es in Ihrer Klasse funktioniert hat, und ich bin mir auch sicher, dass es viele Pädagogen gibt, die so engagiert sind wie Sie und auch so viel Wissen und Erfahrung und das passende Umfeld haben. Aber es gibt auch Pädagogen, die burnoutgefährdet sind, und Schulen, die jetzt schon vor dem Kippen stehen, und in diese Klassen würde ich mein Kind nicht hineingeben müssen. Ich möchte, dass die Eltern weiterhin Wahlfreiheit haben. Sie sollen die Regelschule durchaus ausprobieren können - aber dann einen Plan B haben, wenn es nicht funktioniert. In Berlin rudert man etwa schon zurück, weil man bemerkt hat, dass spätestens in der Pubertät die Probleme ganz massiv werden und manche Kinder gar nicht mehr beschulbar sind. Man darf auch mit den besten Absichten nicht so blauäugig sein, dass man die Realität verweigert. Und die Realität ist, dass es momentan überhaupt ein Geld gibt für Inklusion -und dass in unserer Modellregion ausdrücklich gesagt wird, dass es kostenneutral sein muss. (s.u.)

Die Furche: Müssen Sie sich vorwerfen lassen, blauäugig zu sein, Herr Grubich?

Grubich: Dieser Vorwurf kommt in der Debatte öfter, aber so ist es ja nicht. Unsere Ideen basieren auf langjährigen pädagogisch-didaktischen und entwicklungspsychologischen Überlegungen. Ich gebe Frau Standhartinger aber insofern Recht, als diese Erkenntnisse noch nicht in der Regelpädagogik angekommen sind. Und da verstehe ich die Eltern sehr gut, wenn sie sagen: Jetzt ist alles inklusiv, aber am Standort gibt es noch immer keine Therapeutinnen, Sozialarbeiter oder Schulpsychologinnen.

Die Furche: Geht es also im Grunde doch nur um mehr Ressourcen?

Grubich: Nein, es geht auch um die Bereitschaft, das System zu ändern -und die ist nicht da bei der Bildungspolitik. Wenn sie aber sagen würde: Es gibt kein Sitzenbleiben mehr, ich mache keine Benotung nach Schulstufen oder Lehrplänen, sondern ich entwickle individuelle Portfolios oder Kompetenz-Raster, wo in Deutsch die Palette von "Kann ein Wort schreiben" bis zu "Verfasst Essays über Goethe" reichen kann, dann wäre der Widerstand sicher nicht so groß.

Standhartinger: Der Widerstand kommt vor allem aus den schlechten Erfahrungen, die bisher gemacht wurden. Lehrer haben immer wieder erfahren müssen, dass Reformen im Endeffekt an der Personalpolitik und am Geld gescheitert sind. Dass man als Voraussetzung für gelungene Inklusion das Schulsystem ändern wird, ist also für viele Kolleginnen völlig unglaubwürdig. Das System wird sich in den nächsten Jahren weiterhin nicht ändern, und die Sonderschulen werden trotzdem zugesperrt.

Die Furche: Immerhin die Lehrerbildung wurde bereits umgestellt, und die Sonderschullehrerausbildung läuft aus

Grubich: Dazu ein kurzer Vergleich: In der bisherigen Ausbildung für Sonderschullehrer hat der sonderpädagogische Anteil ungefähr 95 von 180 Credits umfasst. Wenn ich an der PH Wien beim neuen Bachelor-Studium Primarstufe den Schwerpunkt "Inklusive Pädagogik" wähle, habe ich allein hier 80 Credits, und beim Masterstudium kommen noch einmal 90 Credits dazu. Die Ausbildung wird also in jedem Fall besser.

Standhartinger: Das betrifft die künftigen Lehrer. Aber jene, die wie ich nur eine ganz normale Volksschullehrerausbildung haben, die haben berechtigt Angst, dass sie jetzt mit Kindern arbeiten sollen, für die sie nicht ausgebildet sind - und diese Angst teile ich als Mutter auch. Das wäre so, als ob man einem Allgemeinmediziner sagen würde, er soll jetzt einen Bypass operieren. Auch hier bräuchte es also Wahlfreiheit.

Grubich: Es wird auch Fort- und Weiterbildungen geben, aber man kann insgesamt kein kleines Inklusiönchen machen.

Die Furche: Kommen wir zu einer grundsätzlichen Frage: Nämlich der, ob Kinder mit Beeinträchtigungen in inklusiven Gruppen tatsächlich sozial profitieren -oder ob es zu einem Nebeneinanderher bzw. sogar zu Mobbing und Ausgrenzung kommt

Standhartinger: Ich glaube schon, dass gerade intellektuell leicht beeinträchtigte Kinder es sehr schätzen, wenn sie mit Leuten zusammen sind, denen es ähnlich geht. Viele entwickeln einen ganz besonderen Draht zueinander. Sie sind auch gar nicht traurig darüber, dass sie gemeinsam so wenig lernen können, sondern es entwickelt sich ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich glaube nicht, dass es so toll wäre für unsere Kinder, wenn jeder in einer Extraklasse sitzt und sie die einzigen sind, die derart andere Bedürfnisse haben. Wo haben sie dann noch ihre Verbündeten? Wo sehen sie, dass es auch andere Kinder gibt, die nicht sprechen können oder im Rollstuhl sitzen? Auch für mich als Mutter wird es nicht so toll sein, wenn ich am Elternabend die einzige bin, deren Kind sich so anders verhält als alle anderen. Sonderschule kann auch für die Eltern so etwas wie Heimat sein.

Grubich: Ich glaube aber nicht, dass es notwendig ist, den Austausch dieser Peergroup im Unterricht durchzuführen. Kinder können sich dort ja auch über die gemeinsamen Interessen finden. Wenn sich zum Beispiel alle für Dinosaurier interessieren, dann ist es egal, ob der eine hochbegabt ist oder der andere entwicklungsverzögert, damit sich eine Gemeinschaft bildet. Doch dazu muss ich den Unterricht so gestalten, dass es möglich ist, an einer gemeinsamen Sache auf unterschiedlichen Niveaus zu arbeiten. Der Bremer Behindertenpädagoge Georg Feuser nennt das den "gemeinsamen Gegenstand". Und bezüglich Elternaustausch: Der kann ja trotzdem stattfinden, ich muss nur von der Klasse weggehen und an den gesamten Schulstandort denken. Hier kann etwa auch ein Elterncafé eingerichtet werden.

Standhartinger: Das kann vielleicht in Ballungszentren funktionieren, aber bei uns auf dem Land schaut das anders aus. In die Schwerstbehindertenklasse meines Sohnes gehen sechs Kinder. Wenn die Inklusion durchgeht, kommen sie an genau sechs verschiedene Schulen. Das heißt auch, dass sie sechs verschiedene Betreuerinnen brauchen. Das würde eine Explosion der Kosten bedeuten. Wir würden uns als Eltern auch nicht mehr privat treffen, das ist vom Zeitaufwand und auch sonst unrealistisch.

Grubich: Ich glaube, dass Inklusion auch auf dem Land funktioniert. Man muss aber größere Einheiten schaffen, nicht jede kleine Landesschule wird man halten können.

Standhartinger: Das machen Sie aber gegen alle Bedürfnisse und den Widerstand der Bevölkerung! Wo sind die Leute, die schreien: Wir möchten auch dringend in die Regelschule und gleichbehandelt werden?

Grubich: Ganz so ist es nicht, die ganze Integrationsbewegung war zum Großteil auch eine Elternbewegung. Und es gibt auch Elternverbände, die Inklusion einfordern. Außerdem sehe ich das Problem der Erreichbarkeit eher umgekehrt: Wenn ich nur eine Sonderschule für eine Region habe, müssen die Kinder ja auch alle dorthin fahren.

Standhartinger: Also ich habe das Gefühl, dass man uns eine heile Welt bauen will, von der es noch nicht einmal einen Bauplan gibt. Die Inklusionsbefürworter versprechen uns eine wunderschöne Villa. Sie haben zwar noch keinen Plan, sie haben kein Finanzierungskonzept, sie wissen auch noch nicht, wer die Handwerker sein werden, aber inzwischen ist die Behörde schon bei unserem kleinen Sonderschulhäuschen hinten im Garten und fängt an, die Bäume umzuhauen, und die Bulldozer warten bereits. Das passiert momentan. Wenn ich die fertige Villa besichtigen kann, bin ich vielleicht die erste, die schreit: Hurra! Aber es fehlt mir das Vertrauen, dass das funktioniert.

Grubich: Das verstehe ich, aber es sind ja nicht die Inklusionsbefürworterinnen und -befürworter, die die Bulldozer hinstellen. Sondern das ist die Politik und die Behörde.

Standhartinger: Ja, aber die Behörde nimmt Sie als Alibi und sagt: Schauen Sie, da ist eh schon die Vision von der Villa, Sie müssen nur noch ein bisschen durchhalten, vielleicht ein Jahr im Zelt, aber dann kommt sie sicher. Dagegen könnten Sie laut protestieren!

Grubich: Das mache ich ohnehin an jeder Stelle! Es kann ja nicht so sein, dass man sagt: "So, ab 2020/21 schließen wir die Sonderschulen und fertig." Das würde zu einem kompletten System-Crash führen. Man braucht einen sukzessiven, begleiteten und planvollen Übergang vom segregativen in ein inklusives System. Meine Vision wäre dann, dass kein Kind mehr stigmatisiert wird und jedes Kind in seiner Schule, in seiner Region die Unterstützung bekommt, die es braucht. Ein solches, tatsächlich inklusives Schulsystem werde ich in meiner aktiven Berufszeit vielleicht nicht mehr erleben. Aber ich werde alles tun, um möglichst viel in diese Richtung zu bewegen.

DIe DIskutanten

Gabriela Standhartinger

Die 53-jährige, zweifache Mutter ist seit 1983 als Volksschullehrerin tätig -u.a. in Mehrstufenklassen mit Teamteaching und integrierten Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Sie unterrichtet an der Volksschule Gröbming im Ennstal.

Rainer Grubich

Der 50-Jährige ist ausgebildeter Volksschullehrer und hat Pädagogik sowie Sonderund Heilpädagogik an der Uni Wien studiert. Er ist Professor an der Pädagogischen Hochschule Wien und dort auch Koordinator des Büros für Inklusive Bildung (BIB).