Leuenberger Konkordie: Versöhnte Verschiedenheit

Vor 50 Jahren wurden mit der „Leuenberger Konkordie“ inner-evangelische Gräben überwunden. Über eine ökumenische Erfolgsgeschichte – und heutige Stagnation.

Vor 50 Jahren wurden mit der „Leuenberger Konkordie“ inner-evangelische Gräben überwunden. Über eine ökumenische Erfolgsgeschichte – und heutige Stagnation.

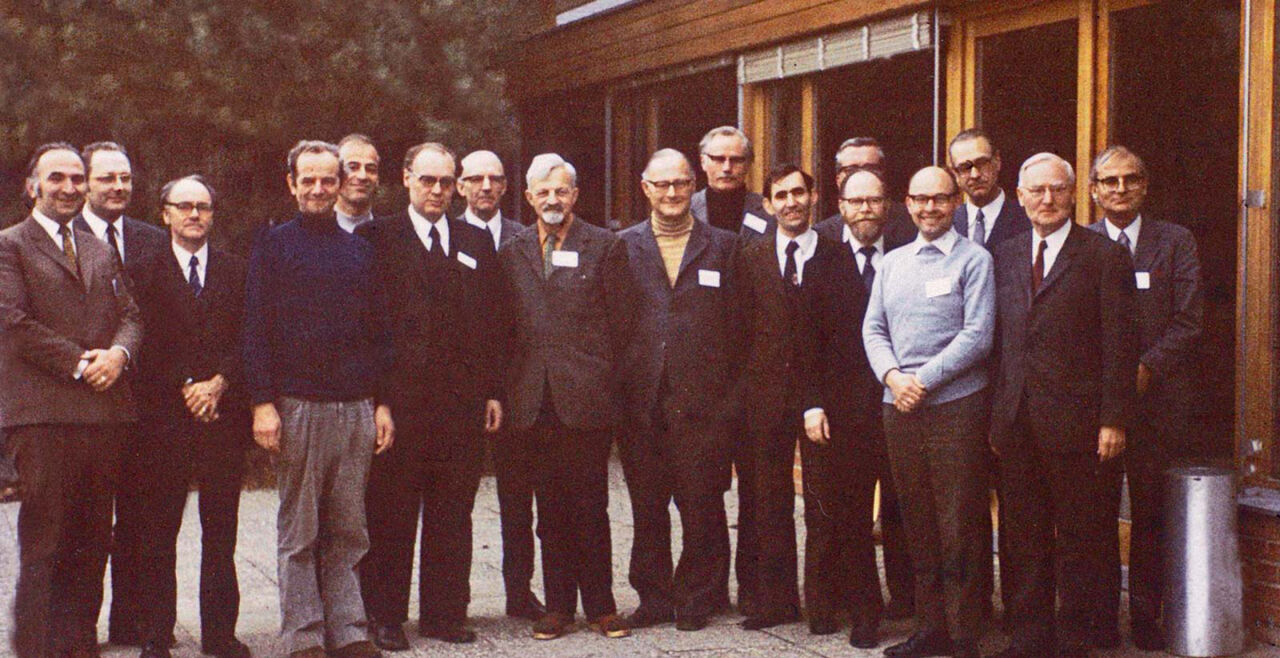

Sie war und ist ein ökumenischer Meilenstein: Am 16. März 1973 wurde auf dem Leuenberg bei Basel die „Leuenberger Konkordie“ unterzeichnet. Dieses Dokument überwand die kirchentrennenden Gegensätze, die seit der Reformationszeit zwischen Lutheranern und Reformierten in den Fragen des Abendmahls, der Christologie und der Lehre von der göttlichen Erwählung (Prädestination) bestanden hatten.

Seither ist es möglich, gemeinsam das Abendmahl zu feiern und volle Kirchengemeinschaft zu praktizieren. Die einzelnen Kirchen mit ihrer besonderen konfessionellen Identität und Bekenntnistradition bleiben bestehen. Sie gehen nicht in einer protestantischen Einheitskirche auf, sie erkennen aber gegenseitig die Ordination ins Pfarramt an, sodass zum Beispiel eine lutherische Pfarrerin in einer reformierten Gemeinde oder ein reformierter Pfarrer in einer lutherischen Gemeinde tätig sein kann, ohne deshalb von der einen in die andere Kirche übertreten zu müssen.

Der Weg nach Leuenberg war lang. Er reicht im Grunde schon bis in die Reformationszeit zurück, wo man in Religionsgesprächen die zwischen Lutheranern und Reformierten aufgebrochenen Gräben vergeblich zu schließen versuchte. Im 19. Jahrhundert gab es eine inner-evangelische Unionsbewegung, aus der unierte Landeskirchen hervorgegangen sind. Auf dem Weg nach Leuenberg gab es im 20. Jahrhundert eine Reihe von Lehrgesprächsinitiativen. Erst mit Leuenberg kam der Durchbruch, gerade weil keine neue Form von Kirchenunion angestrebt wurde.

Lehrunterschiede bleiben bestehen, haben aber fortan keine kirchentrennende Bedeutung mehr. Der entscheidende Grundgedanke lautet, dass „das grundlegende Zeugnis der reformatorischen Bekenntnisse von ihren geschichtlich bedingten Denkformen zu unterscheiden“ ist. So kann man nun konfessionsverbindend vom Abendmahl sagen: In ihm „schenkt sich der auferstandene Jesus Christus in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißendes Wort mit Brot und Wein. Er gewährt uns dadurch Vergebung der Sünden und befreit uns zu einem neuen Leben aus Glauben.

Er lässt uns neu erfahren, dass wir Glieder an seinem Leibe sind. Er stärkt uns zum Dienst an den Menschen.“ Und weiter: „Die Gemeinschaft mit Jesus Christus in seinem Leib und Blut können wir nicht vom Akt des Essens und Trinkens trennen. Ein Interesse an der Art der Gegenwart Christi im Abendmahl, das von dieser Handlung absieht, läuft Gefahr, den Sinn des Abendmahls zu verdunkeln.“ Diese Gefahr ist im ökumenischen Gespräch mit der römisch-katholischen Kirche und den orthodoxen Kirchen nach wie vor nicht gebannt.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!