Die Gegenwart im Vergangenen

Das diesjährige Programm des Festivals ImPulsTanz setzt auf Reenactment, also Wiederaufführung und Neuinszenierung. So wird auf spannende Weise Neues mit Altem konfrontiert.

Das diesjährige Programm des Festivals ImPulsTanz setzt auf Reenactment, also Wiederaufführung und Neuinszenierung. So wird auf spannende Weise Neues mit Altem konfrontiert.

Das Vienna International Dance Festival ImPulsTanz erinnert in seiner 36. Ausgabe viel an Tanzformen aus vergangenen Tagen und erlaubt so eine spannende Konfrontation mit der Gegenwart.

Mehr noch als das Theater ist der Tanz eine überaus flüchtige Kunst. Und mehr noch als die performative Hervorbringung hat sich die individuelle Rezeption des Tanz-Ereignisses dem Fluss einer komplexen Sinnenwelt aus Gestik, Rhythmus und kinästhetischer Energie zu beugen. So korrespondiert der ephemere Status von tanzenden Körpern mit der noch potenzierten Flüchtigkeit ihrer Wahrnehmung von immer gleich wieder abwesenden Ausdrucksmomenten. Wie verhält es sich dann in der Bewahrung und Beschreibung von Tanz-Performances, um allenfalls Kontinuitäten zu erkennen, das heißt zu sehen, inwiefern sich Tendenzen des Tanztheaters ins kulturelle Gedächtnis unserer Gegenwart eingeschrieben haben oder anders herum Brüche in der Entwicklung der Choreografien, der Bewegungstechniken und des Bewegungsvokabulars aufzuzeigen?

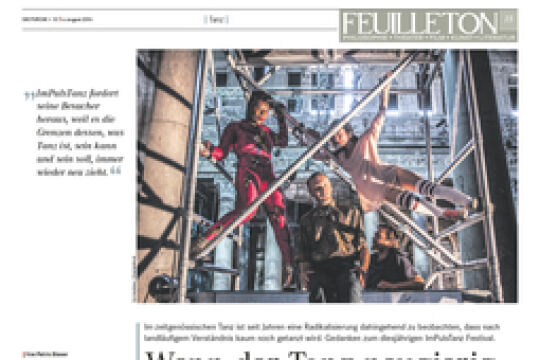

Es scheint, als ob das ImPulsTanz-Festival sich dieser Frage heuer im Speziellen widmen würde. Denn nach der Hälfte des noch bis zum 11. August dauernden Festivals kann man sagen, so viel Vergangenheit war nie! Denn wenn der Tanz als solcher auch uneinholbar bleibt, sich gegen einen Zugriff sträubt, heißt die Lösung offenbar Reenactment, also Wiederaufführung, Neuinszenierung. Und viele Choreografen und Tänzer rekurrieren in ihren Arbeiten auf historische Vorlagen aus der Tanz- und Performancegeschichte oder transformieren eigene vor Jahren oder gar Jahrzehnten entworfene Choreografien in die Gegenwart.

Kämpferisches Tanztheater

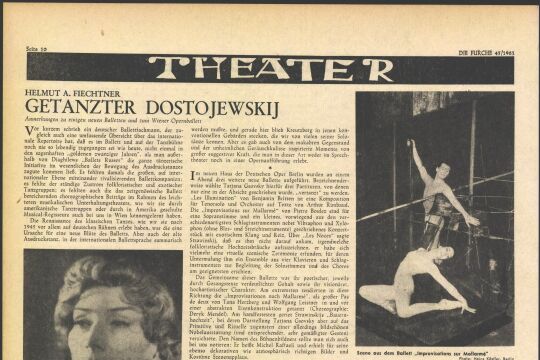

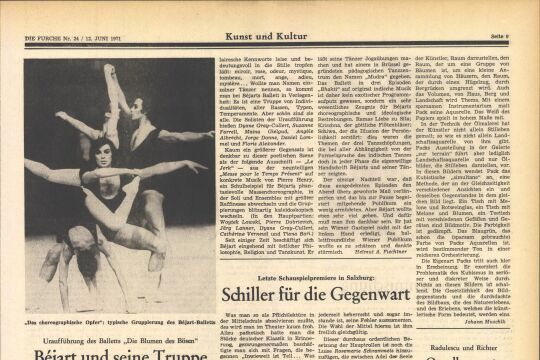

So war es wohl kein Zufall, dass das ImPulsTanz-Festival mit der Produktion eines Urgesteins des politischen Tanztheaters eröffnet hat. Der gebürtige Kärntner Johann Kresnik, der im Dezember seinen achtzigsten Geburtstag feiern kann, gastierte mit einer mehr als dreißig Jahre alten Choreografie im Volkstheater. Zur Musik von Kurt Schwertsik und im Bühnenbild von Gottfried Helnwein interpretierte der schon früh als Theaterberserker beleumundete Choreograf bereits 1988 bildstark Shakespeares blutige Tragödie „Macbeth“. Ihn interessiert(e) an dem Stoff – wie auch bei seinen biografischen Stücken wie etwa „Ulrike Meinhof“ von 1990 – weniger das Porträt des mörderischen Paares als vielmehr der „große Mechanismus“ der Geschichte. Inhaltlich ist Kresniks stets politisch engagiertes, kämpferisches Tanztheater heute so gültig wie damals. Denn nach wie vor ist wirksam, was seine getanzte „Macbeth“-Paraphrase eindrücklich zeigt und Jan Kott in Worten ausgedrückt hat über den „Mechanismus des menschlichen Herzens und der Macht, die Angst, die Speichelleckerei und das ganze System“: Ihm ist nicht zu entkommen, man kann es aber auch nicht akzeptieren. Formal steht bei Kresniks „choreografischem Theater“, wie er es nennt, das narrative, eine Handlung im engeren Sinne generierende Moment des tänzerischen Ausdrucks im Vordergrund. Das heißt, seine Figuren werden dramatisiert vielmehr über Kostüm, Requisiten und Bühne als über die Gestik und die Tanzbewegung selbst. Damit steht Kresniks Theater insofern quer zum aktuellen zeitgenössischen Tanzdiskurs, weil seine Tänzer als Bühnenfiguren verkleidet sind und nicht mehr als Menschen (die tanzen) erkennbar sind. In Bezug auf die Phänomenalität des Tanzkörpers ist bei Kresnik also eher von Verkörperung und Repräsentation zu sprechen als vom Körper per se und von Präsenz.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!

Martin-Argyroglo_05.jpg)