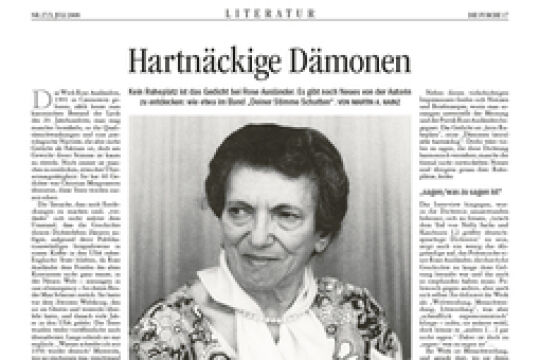

Rose Ausländer: Kreuz und quer mit Hab und Gut durch Europa

Helmut Braun wurde nach und nach zu dem literarischen Nachlaßverwalter der Autorin Rose Ausländer. Sein biographischer Abriss holt die dichterische Entwicklung der Lyrikerin vor den Vorhang.

Helmut Braun wurde nach und nach zu dem literarischen Nachlaßverwalter der Autorin Rose Ausländer. Sein biographischer Abriss holt die dichterische Entwicklung der Lyrikerin vor den Vorhang.

Monate hindurch besucht er die bettlägrige Autorin Rose Ausländer (1901-1988) Freitag für Freitag zur Abendstunde in einem Altenheim der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, um ihre Gedichte zu notieren. Er läßt sie reinschreiben und übergibt sie ihr wieder zur Bearbeitung. Eine enorme Hilfestellung für die Autorin angesichts ihrer arthroseverkrüppelten Hände. Nur unter größten Anstrengungen kritzelt sie Gedächtniskürzel in ihre Notizbücher. Es war im Spätsommer 1975, als seine Verlagsgründung Helmut Braun erstmals in das Nelly-Sachs-Haus führte. Braun initiiert mit der Publikation ihres Werkes die bahnbrechende Rezeption einer bis dahin wenig bekannten Autorin. Nach vier Jahren muß sein Verlag Konkurs anmelden, Rose Ausländer wechselt zu S. Fischer, und Braun wird Herausgeber der achtbändigen Werkausgabe. Und er bekommt allmählich einen weiteren Vertrauensvorschuß: Die Dichterin öffnet ihm nach und nach ihren höchst persönlichen Materialienschatz.

Biographischer Abriß

Zweifellos haben wir es also mit jemandem zu tun, der sehr viel über die Autorin weiß. Denn diesem jüngsten Buch "Ich bin fünftausend Jahre jung" - der Titel zitiert übrigens einen Vers aus ihrem Gedicht "Jerusalem" - geht ein jahrelanges Studium von Leben und Werk voran. Dabei wertet Braun die umfangreichen Quellen behutsam und knapp für einen biographischen Abriß aus. Auf nicht einmal 200 Seiten rast er durch eine Lebensgeschichte von 87 Jahren, die er mit Fotos ergänzt und penibel in einen Datenraster schichtet.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!