Lesen für PISA?

Schwache Ergebnisse bei der OECD-Bildungsvergleichsstudie lassen den Ruf nach mehr Begeisterung für das Buch laut werden. Doch das wird – wie immer – nichts bringen. Ein Gastkommentar von Christian Schacherreiter.

Schwache Ergebnisse bei der OECD-Bildungsvergleichsstudie lassen den Ruf nach mehr Begeisterung für das Buch laut werden. Doch das wird – wie immer – nichts bringen. Ein Gastkommentar von Christian Schacherreiter.

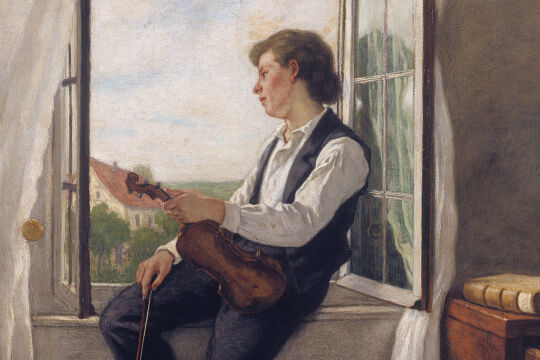

Wie wurde ich zum Leser? Sicher nicht durch Vererbung. Frei nach Gottfried Benn kann ich sagen: „In meinem Elternhaus hingen keine Gainsboroughs, wurde kein Chopin gespielt“ – und im furnierten Wohnzimmerschrank posierte nicht der schweinslederne Goethe. Vielmehr dümpelten einige Unterhaltungsromane vor sich hin, neben Praktischem über Gesundheit und Garten. Meine Eltern lasen wenig, meine Mutter erzählte aber viel und las mir Bilderbücher mit Versen vor. Das war auch schön. Manche habe ich heute noch im Kopf: „Heraus, heraus, streckt eure Glieder! Frühling, Frühling wird es wieder!“, sagte der Ober-Osterhase zu den Seinen. So etwas setzt sich fest im Knabenhirn.

Der beglückendste Lesemodus ist der identifikatorische. Ganz ist er uns wohl nur im Kindesalter gegeben. Der Klugscheißer Julian in Enid Blytons „Fünf Freunde“-Büchern war für mich, den Neunjährigen, eine kräftigende Identifikationsfigur mit Überlegenheitspose, an die zwei Jahre später Old Shatterhand nahtlos anschließen konnte. Starke, edle weiße Männer beeindruckten mich, und es gab noch keine Gender-Beauftragte, die mir das ausgetrieben hätte.

In der Unterstufe des Gymnasiums lasen wir keine Kinderliteratur, sondern Klassisches, das die Deutschlehrerin für einigermaßen altersgemäß hielt: „Pole Poppenspäler“, „Einen Jux will er sich machen“ mit verteilten Rollen und in der vierten Klasse Schillers „Wilhelm Tell“. Zu jeder Szene mussten wir eine Zusammenfassung schreiben. Heute würde man empört ausrufen: Unfassbar! So wird den Kindern das Lesen vermiest! – Das möchte ich relativieren. Diese Schullektüre war nicht sehr anregend, aber vermiest hat sie mir das Lesen nicht.

Zu „Bergwald“ gezwungen

Die Vermiesungsphrase ist mir ohnedies suspekt, denn sie hat für Nicht-Leser mit schlechtem Gewissen eine unsolide Entlastungsfunktion. „Wissen Sie, ich wäre ja grundsätzlich sehr interessiert an Stifter, aber er ist mir in der Schule vermiest worden!“, sagt jemand zu mir, der weiß, dass ich als Sechzehnjähriger ausgerechnet über den „Nachsommer“ zur Literatur gefunden habe. Frage ich nach, worin denn in seinem Fall die Stifter-Vermiesung bestanden habe, höre ich: „Wir wurden gezwungen, irgend so eine Erzählung zu lesen. Bergwald oder so ähnlich.“ Nun ja, ob „Bergkristall“ oder „Hochwald“, wenn ein Schüler nur dann zum Stifter-Fan werden kann, wenn er keine Zeile von ihm lesen muss, stehen wir vor einem didaktischen Dilemma, insbesondere dann, wenn diese Logik auch auf alle anderen Klassiker übertragen wird.

Die „schöne Literatur“ war immer ein Minderheitenprogramm, und es spricht alles dafür, dass sich daran nichts ändern wird, eher im Gegenteil. Die Freizeit- und Medienwelt von heute bietet viele attraktive Alternativangebote, die für Menschen, die Zerstreuung, Erlebnisdichte und Amüsement suchen, attraktiver sind als ein Buch. Das soll man nüchtern zur Kenntnis nehmen. Es ist kontraproduktiv, das Medium Buch mit Sinnlichkeitsversprechen zu bewerben. „Leselust“ halte ich für eine verlogene Metapher, denn Lustempfindungen speisen sich meist aus anderen Quellen.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!