Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Durch das Bild auf das Heilige schauen

Vom 20. Mai bis 10. Oktober ist in Krems sakrale Kunst aus Griechenland zu sehen: „Ikonen -Bilder in Gold" heißt die von der Kunst.Halle.Krems und der ökumenischen Stiftung „Pro Oriente" veranstaltete Schau, in der Ikonen, Handschriften und liturgische Geräte der orientalischen Kirche vom 15. bis zum 18. Jahrhundert präsentiert werden.

Vom 20. Mai bis 10. Oktober ist in Krems sakrale Kunst aus Griechenland zu sehen: „Ikonen -Bilder in Gold" heißt die von der Kunst.Halle.Krems und der ökumenischen Stiftung „Pro Oriente" veranstaltete Schau, in der Ikonen, Handschriften und liturgische Geräte der orientalischen Kirche vom 15. bis zum 18. Jahrhundert präsentiert werden.

Die Ausstellung „Ikonen, Bilder in Gold" will eine Brücke schlagen. Eine Brücke zum Verständnis der Ikone als nicht „fremdes", hieratisch feierliches Bild der dem römischen Katholiken „ferne" stehenden griechischorthodoxen Kirche. Darum soll daraufhingewiesen und anhand von Bildern dokumentiert werden, daß das Entstehen des westlichen Andachtsbildes in seinen Anfängen ohne byzantinische Vorbilder nicht denkbar gewesen wäre, und daß andererseits, nach dem Fall von Konstantinopel im Jahre 1453, die weitere Entwicklung der griechischen Ikonenkunst in großem Maße auch unter westlichem Einfluß stand.

Demgemäß wurden Leihgaben aus griechischen Museen und Sammlungen, ergänzt durch solche aus Budapest, Esztergom, München und Wien erbeten, die die gegenseitige Befruchtung erfahren lassen. Darüber hinaus bemüht sich die Kunst.Halle.Krems zu dokumentieren, warum Ikonen für den heutigen Menschen, nicht nur für Christen, von wesentlicher Bedeutung sind.

Jene „Bilder in Gold" sind allgegenwärtige Zeugen der großen Kraft religiös gebundenen Bildverständnisses, das auch in den nur scheinbar atheistischen und abstrakten Bildern der Moderne erfahrbar ist. Das Verlangen des Menschen nach einem allgegenwärtigen Gott und dessen Erfahrung durch das Bild ist nach wie vor von Bedeutung.

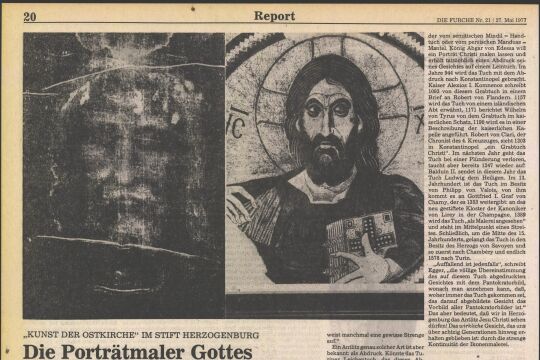

Das Bild Christi als Allherrscher, Erlöser und Gott-Mensch ist zentrales Thema der Ikonenmalerei. Der Ursprung des als „Pantokrator" bezeichneten Bildes ist schwer zu ergründen.

Das schmale, bärtige Gesicht mit langem Haar und großen, weit geöffneten Augen trat bereits in der römisch spätantiken Kunst des späten vierten Jahrhunderts auf. Da Evangelien und älteste Schriftstellen keine Beschreibung des Aussehens Christi geben, ist die Verschiedenartigkeit der ersten Christusbilder verständlich.

Einerseits wollte man den Abhandlungen von Irenaus, Origenes und Cyrill von Alexandrien nachkommen, denen zufolge ein menschliches Bild Gottes im Christusbild möglich sei.

Andererseits wurde damit die auf Kaiser Konstantin zurückgehende Übernahme der alten Übungen des römischen Kaiserkultes in das christliche Zeremoniell erfüllt, wobei von großer Bedeutung ist, daß im Kaiserkult das Porträt des Kaisers und seine Verehrung eine wichtige Rolle spielte.

Paulus Silentiarius beschreibt in einem Gedicht den Altarvorhang der Hagia Sophia mit einem Christusbild, das der Pantokrator-Vorstellung entspricht. Um dieses Bild und seine Herkunft entstanden zwei Legenden: Einmal galt es als das Tuch von Kamuliana in Kappadokien, das um 540 im Wasserbecken des Gartens einer Heidin aufgetaucht sein soll und, da es wundertätig war, 574 im Triumph nach Konstantinopel gebrächt wurde. Dieses als Acheiropo-ietos, das heißt „nicht von Menschenhänden gemacht", bezeichnete Bild verschwand im 7. Jahrhundert.

Zum anderen soll es das syrische Mandylion, das sogenannte Abgar-bild, sein. Nach der Legende wollte König Abgar von Edessa ein Porträt Christi malen lassen und erhielt einen Abdruck seines Gesichtes auf einem

Leinentuch. Dieses Tuch tauchte 544 in Edessa auf und warf den Belagerer Chosrau I. zurück. Seither heißt es Phylakterion.

Es zeigt in wunderbarem Ausdruck Christus einmal milde und einmal streng. Dieses Bild wurde am 15. August 944 nach Konstantinopel gebracht, 1204 dort geplündert und ging später angeblich verloren. Es ist durchaus möglich, daß es sich bei diesem Tuch um das Leichentuch Christi, die Santa Sindone in Turin, handelt, deren tatsächlich aus einem Abdruck entstandendem Bild das hochmittelalterliche Pantokratorbild weitgehend entspricht.

Mit der Durchsetzung dieses Bildtypus ist die letztlich im zweiten Konzil von Nizäa 787 erhobene Formulierung verbunden: „Wer ein Bild verehrt, verehrt die darin dargestellte Person", wobei der Unterschied zwischen Verehrung (Proskynesis) und der Gott allein vorbehaltenen Anbetung betont wurde. Dieser Satz über die Bilderverehrung aber ist der Schlüssel zur Erkenntnis aller „Heiligen-Bilder" des Ostens, seien es Darstellungen einzelner Heiligeroder szenische Berichte. Die Bilder sind Kult und Verehrung zutiefst, ja immanent verbunden, die Verehrung der Ikonen ist von der orthodoxen Frömmigkeit nicht zu trennen.

Hinter der äußeren Erscheinung, dem stilistisch Erfaßbaren bergen sie das Geheimnis, das erkannt werden soll, des über alle Zeit hinaus Gültigen ihrer Botschaft. Darum unterliegen sie - zumindest im ersten Moment des Sehens - keinen großen Wandlungen.

Sie sind nach festen Regeln gemalt, den Hermeneia, den Malerbüchern mit bindenden Vorschriften, Künder eines Grundsatzes von dauernder Gültigkeit. Es sind Bilder, die Verehrung und Versenkung fordern, Kultbilder, die nicht als szenische Darstellungen von Personen und Handlungen gesehen werden können.

Gerade darum aber erscheinen „Ikonen" dem westlichen Betrachter oft fremd und ferne, der zu wenig bedenkt, daß zur Zeit von Romanik und Frühgotik in Ost und West auch andere Auffassungen in der Entwicklung von Kirchenbau und Bildfrage bestanden. Westliche Kirchen wurden mit Mosaiken und Wandmalereien, ja auch Zyklen des Heilsgeschehens in Glas ausgestattet, um dem Wissenden das Mysterium zu vermitteln, dem einfachen Volk die Schrift.

Andacht und gläubige Versenkung vor einem Bild kam erst auf, als Franz von Assisi sich ganz dem Nachvollzug des Lebens und der Mysterien des auf Erden erschienenen Gottessohnes ergab. Der sogenannte „Ikonenimport" zur Zeit des Lateinischen Kaiserreiches und die persönliche, weithin ausstrahlende Mystik des Heiligen von Assisi, sowie die sich gerade zu dieser Zeit verändernde Meßliturgie mit der Umkehrung von Altar und Standort des Zelebranten von dem Volk zugewandt zu dem Allerheiligsten zu, dem Volk abgewandt, bewirkten das Verlangen nach einem und das Entstehen eines neuen Bildtypus, nämlich des Altar- und Andachtsbildes.

Die „Maniera graeca" des 13. Jahrhunderts stellte die bewußte Fortführung byzantinischer Bildtradition aller Richtungen dar, anders als die aus franziskanischer Spiritualität erwachsene Form des Andachtsbildes. Franziskus stand in vielem dem östlichen Anachorententum näher, als der römisch-benediktinischen Mönchstradition. Daher lehnte er und die ihm nachfolgenden Mitbrüder den Typus des sieghaften Christus am Kreuz be-nediktinischer Tradition ab, wie er in Rom verbreitet war und orientierte sich an dem leidenden toten Christus.

Der bisher im Westen weitgehend abgelehnte byzantinische Typus des toten Christus, so, wie er erstmals auf einer Sinai-Ikone des 879. Jahrhunderts dargestellt ist und im weiteren mit geneigtem Haupt und nach links ausbiegendem, mit Lendentuch bekleidetem Körper gezeigt wird, ist erstmals in einem Kreuz in Pisa aus dem frühesten 13. Jahrhundert - zweifellos unter Benutzung östlicher Vorbilder - aufgegriffen.

Nicht nur, daß dies die weiteren Bildvorstellungen des Westens bestimmte, es wirkte zurück nach Griechenland, vor allem nach dem unter venezianischer Herrschaft stehenden Kreta. Die Darstellung des heiligen Franziskus auf kretischen Wandmalereien des 14. Jahrhunderts und Ikonen von Kreta bis Dalmatien beweisen die Anerkennung des die Kirchen verbindenden Heiligen von Assisi bei den orthodoxen Katholiken.

Die Spiritualität des Ordens der Franziskaner war eingebunden in die Meditations Vorstellung vor einem Andachtsbild, dem die Bildrhetorik der Ikone entgegenkam. Da die Spiritualität des Ordens in Marienverehrung und Passionsmystik verankert war, ist allzu verständlich, daß die byzantinischen Halbfigurenbilder Mariens, zumeist der sanfte und milde Typus, ebenso wie das Bild des Gekreuzigten im Tafelkreuz volle Aufnahme fanden.

Der Westen lernte - zumindest eine Zeit lang - durch das Bild hindurch auf das Heilige zu schauen.

Die Autorin ist Kurator der Ausstellung.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!