Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

DAS LÄCHELN DER MADONNEN

Von den flüchtigen Gästen des modernen Nomadendorfes am Campingplatz des Monte Antenne in Rom wissen wohl die wenigsten, wenn sie am Morgen oder am Abend die Via Salaria überqueren, um zu den Autobussen der Piazza Vescovio zu gelangen, daß wenige hundert Meter die Straße aufwärts, der Stadt zu, eine der frühesten und bedeutendsten Grabstätten des Christentums, die Priscilla-Katakombe, liegt.

Einer ihrer Eingänge ist im Vorraum des kleinen Klosters, in dem eine Marmortafel vom Besuch des Papstes Giovanni XXIII. berichtet, dessen Patriarchat in ganz Italien eine tief fühlbare Spur der Liebe hinterließ.

Nach der blendenden Helle und Hitze des Tages wird der verschlungene Weg in den dunklen und kühlen Gängen der Katakombe seltsam bedrückend und verwirrend. Zwei Millionen Gräber unter Rom. Nischen über Nischen, Grab an Grab. An den Wänden dazwischen Fragmente, Tafeln, Inschriften, Funde.

Ein kleiner Raum weitet sich. Wir treten seitwärts und zurück. Über uns — an der Decke am oberen Rand einer Nische — schwebt sie: Maria Theotokos — die Gottesgebäre-rin. Ein kleines im düsteren Licht fast unscheinbares Fresko der Madonna: eine sitzende Frau mit einem stark bewegten Kind auf dem Arm. Nicht zu den Müttern sind wir abgestiegen, sondern zu der Mutter.

Es ist die erste bekannte Mariendarstellung des Christentums, spätestens aus dem dritten Jahrhundert stammend, noch vor jenem Konzil von Ephesus, auf dem endgültig gegen die Nestorianer unter dem Jubel des Volkes das Dogma der Gottesmutterschaft Mariens verkündet wurde: Maria, die Mutter des fleischgewordenen Logos, des Gotteswortes, das sowohl die menschliche als auch die göttliche Natur Christi umschließt. Es war sicher kein Künstler, der dieses Fresko schuf, das auch als Mater Ecclesiae gedeutet wird, und doch ist es voll Leben. In der griechischen Kapelle der Priscilla-Katakombe erleben wir das hingegebene heilige Meßopfer, das ein junger belgischer Priester mit seinen Begleiterinnen feiert in flämischer, französischer und lateinischer Sprache, und hören später einen ebenso jungen Pater aus Kiel von der Meßfeier erzählen, die vierzehn Tage vorher zwanzig Protestanten und Katholiken hier vereinte.

In der bestürzend klaren Eindringlichkeit der Basiliken finden wir sie immer wieder. In Rom in Santa Maria Mag-giore, in seinen Mosaiken der Spätantike (5. Jahrhundert), die ihr den bevorzugten Ehrenplatz in den von Ephesus her bestimmten Marienszenen einräumen, und etwas später in Ravenna, in S. Apollinare Nuovo, einer Kirche, die Theoderich neben seinem Palast errichten ließ und die viel von der düster-feierlichen Gewalt seines Grabmals besitzt. Wenn man heute den verstümmelten Weg von den Bahngeleisen her auf das Grabmal zugeht, den Zypressenhain entlang, und der barbarisch klassische Bau mit seiner monolithischen Flachkuppel langsam aus der Senke steigt, so liegt in diesem Weg ein Echo der Feierlichkeit des Weges in der Basilika, der auf der Evangelienseite den Betrachter und die heiligen Jungfrauen zur Madonna und auf der Epistelseite zu Christus führt. Die Strenge des byzantinischen Stils, seine dekorative Rhythmik ist hier überwältigend durch den vibrierenden Glanz des Goldes gesteigert, in dem die Gottesmutter dem Heiland gegenüber thront. Gottesgebärerin und fleischgewordener Logos in der Glorie sitzen einander gegenüber, und die leere Apsis drängt den Gedanken auf, was sie wohl einst geborgen haben mag. Vor dem geistigen Auge erscheint dabei Torcello bei Venedig, viel später zwar, 12. gegen frühes 6. Jahrhundert, aber noch immer reines Byzanz und in einer Eindringlichkeit, die ihresgleichen kaum hat.

Auf unserem zwar römisch kolonisierten, doch wesentlich barbarischen Boden finden wir die früheste Mariendarstellung auf dem berühmten Tassilokelch — 8. Jahrhundert —, der auf seinem Fuß eine den keltisch-irischen Bildwerken' nahestehende Halbfigur Mariens zeigt.

Ab dem 11. Jahrhundert thront die Madonna auch bei uns über dem Westportal vieler Kirchen als Gottesmutter und stellvertretend für Christi Kirche, eine Darstellung, die zu der Fassung der Marienkrönung durch Christus führt. Und wieder tauchen Erinnerungen auf. An jenes Fragment in der Kremser Ausstellung Romanischer Kunst, dessen plastischer Faltenwurf und Strenge sowohl Byzanz als auch die Antike in sich barg, und an die Ruhpoldinger Madonna (um 1220), die, obwohl thronend, so viel von dem fragend herben Ernst der Torcello-Madonna besitzt wie kaum eine Plastik unseres Raumes. Der in der farbigen Fassung blau-dunkle Schleier, der gelbrote Überwurf umschließen eine Gestalt, deren Ernst und Strenge im rätselhaft fordernden Gesicht den Höhepunkt des Ausdruckes für das Mysterium erreichen. Unter diesem forschenden Blick gilt es sich zu bewähren, und die Andeutung eines Lächelns — fast eines Gioconda-Lächelns — in der Reinheit dieses fraulichen Antlitzes steigert die schmerzhafte Herausforderung noch.

Fs ist das Lächeln, das in den kommenden Jahrhunderten aus der maskenhaften Strenge nicht nur die Madonnendarstellungen zu einer neuen Form der Plastik führt. Wie in der Antike das Lächeln der Kuros-Figuren und das der langsam ausschreitenden Apolls zur gelösten Bewegtheit göttlichmenschlicher Darstellung führte, so entfaltete sich auch die Darstellung der Madonna zu immer menschlicherer Bezogen-heit, Anmut und Form. Zur Zeit der Ruhpoldinger Madonna ließ sich in Italien Niccolo Pisano (1203 bis 1280) bereits wieder von der Erkenntnis leiten, daß das Maß der Antike am besten zur Darstellung himmlischer Wirklichkeit geeignet sei. Im Grüngrauweiß gebänderten Dom Sienas fanden wir an seiner stehenden Madonna mit Kind an der Kanzel eine der schönsten Madonnenstatuen Italiens. Pisanos Sohn Giovanni hat sie in der Arenakapelle in Padua, diesem Monument der steinernen Formkraft Giottos, der seine Kräfte aus der geometrischen Landschaft der Toskana sog, nicht überboten.

Zuallererst stellt das Lächeln der Madonnen die Beziehung zum Betrachter, zum Gläubigen her, gütig, weise und später anmutig, um sich nachher dem Kinde zuzuwenden. Und mit dem Lächeln breitet sich Anmut über ihre ganze Gestalt aus, die sich biegt und dreht in einer Melodie, die aus einer leichten Brise der Ewigkeit zu kommen scheint. Stand- und Spielbeinprobleme der Plastik der Antike tauchen wieder auf — hier überdeckt durch das keusche Gewand, aber unübersehbar —, und die Wiedergeburt Hellas vollzieht sich in ihrer Gestalt lange vor der Renaissance. Immer inniger wird die Beziehung zum Kind, die Hinneigung, das Spiel der Hände, die Korrespondenz, wie, etwa in der plastisch so eindringlich geformten „Dienstbotenmadonna“ zu St. Stephan in Wien. Zärtlichkeit charakterisiert diese Bildwerke, die von der „Hehren Frau des Mittelalters“ zur „Schönen Madonna“ führen: Maria trägt immer sichtbarer den fleischgewordenen

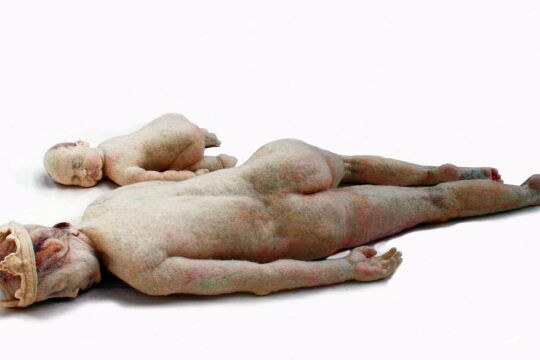

Logos, dessen Fleischlichkeit sich immer mehr im Verzicht auf Bekleidung des Kindes kundtut. Mit dieser Verfeinerung der Empfindung, Vermenschlichung der Empfindung geht Hand in Hand das Aufkommen der Vesperbilder der Pietä. Neben der Glorie der Mutterschaft der Madonna, der Kirche, steht das Symbol der Schmerzen, des tiefsten Leides, die Klage Mariens. Und wieder in Rom, vor dem Frühwerk Michelangelos im Petersdom, sahen wir in der herben Süße, in dem fast zu“ groß gestalteten Körper der Madonna, im knabenhaft-männlichen Leib Christi die Klage der Mutter um ihren Sohn. Hier ist noch nicht der tragische Ernst der späten Pieta Michelangelos, ihre einsame Größe plastischer Darstellung und die alle unvollendet sind, wie jene im Dom zu Florenz in der Kapelle des Querschiffs, in der das Zusammenbrechen unter seelischer Last und gleichzeitig sein Uberwinden durch die Schraubenbewegung so sublim geformt ist. Oder jener in der Akademie in Florenz, in der im deformierten Gigantenleib Christi noch die Erinnerung an die Sixtina wohnt. Die Handbewegung der Madonna im Petersdom weht über den Leib des Heilands hin — Einsamkeit der Mutter, mädchenhaftes Leid — ihre Trauer stuft sich steil in der Pieta Rondanini, anonymer Schmerz, allgemein, kaum faßbar.

Vor diesen Madonnen Michelangelos tauchen wieder Erinnerungen auf, wie jene an die Krumauer Madonna, die so anders ist als die Madonnen der Pietas und der Medici-Kapelle. Fast 150 Jahre älter, erhebt sich gegen den Heroismus der Schmerzen den Anspruch einer sanften Musikalität. Aus dem breitlappigen Gewand erhebt sich die Süße eines individuellen Antlitzes, das mit hoher Stirn und langer Nase doch wieder Anonymes zu atmen scheint. Das Kind, leicht bewegt, wendet sich persönlich-intim dem Gläubigen zu, die Mutter ist ganz ihm hingegeben. Die antike Strenge war nie des Nordens Teil. Seine Größe war menschlich nachbarliche Nähe, in der sich das Antlitz der Himmelskönigin bis zur Banalität inkarnierte, wieder zur Herausforderung weiblicher Möglichkeit wurde. Selbst die Pesaro-Madonna Tizians in der Frarikirche in Venedig oder die Madonna der „Vermählung der heiligen Katharina mit dem Jesuskind“ Vero-neses in der Accademia tragen den Stempel des Aristokratischen an sich, es sind bei aller Menschlichkeit hehre Frauen, Königinnen, während die Darstellungen im Norden das Bürgerliche und kein Ideal mehr beinhalten.'Und in der Assunta der Frarikirche steigt eine alles in sich versammelnde Frau in den Himmel auf, in der Tizianischen „Pietä“ in der Accademia klagt eine vereinsamte Matrone um den Sohn, eine Matrone, in der Niobe wieder auferstanden scheint. Und wenn sich aus der Madonna der Schmerzen und der Madonna der Schönheit bei uns die Madonna der Glorie entwickelt, so ist es eine Himmelskönigin sehr individueller Prägung, die in einem gewissen Sinne sehr folgerichtig die Auferstehung und die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel feiernd, die nicht einem abstrakten Leib, sondern einer rr 3nschlich konkreten Existenz geschah. Und aus diesem Himmel, in den Maria im Glauben des Volkes und der Kirche leiblich schon sehr früh versetzt wurde, kehrt sie im Barock wieder als den Satan überwindende Fürstin und Königin, als Drachentöterin und Regentin, gekrönt und mit Rosen im Haar, auf der Mondsichel stehend, lieblich und fraulich und schließlich heute als „Madonna des Engpasses“, in den Fresken zu Seckau von Herbert Boeckl: schwangere Jungfrau den Rosenkranz und das Kreuz auf dem Leib tragend — ewige Mutter.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!