Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Forschung auf Sparflamme Umweltschutz noch „irregulär“

len ad acta gelegt, weil ein Zusammenhang schwer zu belegen ist.

Eine andere Theorie sieht in den Zimbern Norditaliens eine Vorhut der Tirol besetzenden Urbaiwaren, die bis Vicenza und Verona vorgestoßen seien und sich vor den Langobarden in die unwirtlichen Gebirgstäler zurückgezogen hätten. Die Wiener Germanistin Maria Hornung nimmt Westtiroler, „Transtridentinische Deutsche“, als Vorfahren der heutigen Zimbern an. Die heute am meisten vertretene Theorie führt den Ursprung der Zimbern auf Goten und Langobarden der Völkerwanderungszeit zurück.

Wie Untersuchungen der Spräche oder des Hausbaues zeigen, dürften die Zimbern ziemlich sicher nicht aus dem Norden, sondern aus dem Süden gekommen sein, wo sie jahrhundertelang als Minderheit im gemischt-sprachigen Raum mit Romanen gelebt hatten, bis sie in die völkische Isolation gingen. Der Rückzug aus der Tiefebene in das Bergland scheint auch durch die Sprache belegt, der die meisten typischen Alpenwörter, wie etwa für die Gebirgstiere, fehlen.

Zum ersten Mal urkundlich erwähnt werden die „Teutonici“ in den Bergen von Verona und Vicenza im achten Jahrhundert. Charakterzüge und

Miliz mit zimbrischer Kommandosprache, eine eigene Fahne und Standarte. Sie regierten sich mit Hilfe selbstgegebener Gesetze und Dekrete. Das letzte Vorrecht der Zimbern, die „Reggenza“, ging erst in der Zeit Mussolinis verloren. Ein letzter Rest dieser Reggenza existiert heute noch in der Podestä, einer Medaille der Republik, die nachgeprägt und für besondere Verdienste verliehen wird.

Die Zimbern unterhielten am Hof von Wien und in Venedig Gesandtschaften. Worauf sie bis heute sehr stolz sind, ist die Tatsache, daß ihre Republiken älter sind als die Föderation der Schweizer Kantone.

Heute aber sind die Zimbern in ihrem ethnisch-sprachlichen und kulturellen Bestand davon bedroht, durch das Italienische immer mehr überwuchert zu werden. Daher hat sich eine Reihe von staatlichen wie privaten Institutionen der Erhaltung des Zimbė rntums angenommen.

Die Sprachinseln werden von der „Internationalen Assoziation für Verteidigung bedrohter Sprachen und Kulturen“ betreut, die bei Sprachenzählungen für eine Berücksichtigung der ethnischen Zugehörigkeit eintritt, was derzeit nur für die deutschen Südtiroler möglich ist. Weiters sind die

Sie ist gleichsam eine kleine Welt, in der die große ihre Probe hält, die Universität für Bodenkultur in Wien-Döb- ling. Alle jene Probleme, die mehr oder weniger symptomatisch für den gesamten gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb sind, können an dieser kurz und liebevoll „Boku“ genannten Hochschule noch einigermaßen überblickt werden.

„Weniger Geld - mehr Studenten“, resümierte Prorektor Rudolf Frauendorfer bei einem Pressegespräch anläßlich der Übergabe des Rektoramtes an Rektor Manfried Welan, der betonte, daß die zahlreichen Reformen der letzten Jahre alle Beteiligten überfor- dem: „Früher bestand eine professorale Anarchie und ein Ministerium - jetzt eine bürokratisierte Gruppenanarchie, Bürokratie und ein Minister.“

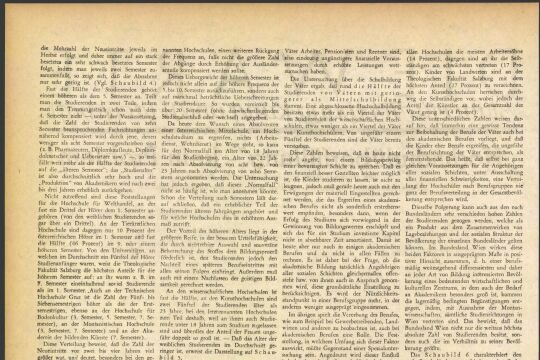

Die von den beiden Professoren vorgelegten Zahlen sprechen Bände. In den letzten beiden Jahren kletterte die Zahl der Hörer von 1535 auf 1880 bei einer Zuwachsrate von jeweils etwa 8,5 Prozent. Für heuer erwartet man eine Steigerung um sogar 15 Prozent und dadurch eine Gesamthörerzahl von 2130 Studenten. Und das, obwohl der Zuwachs an Erstsemestrigen heuer sehr vorsichtig nur mit 7 Prozent geschätzt wird, während 1975 und 1976 die Zahl der Studienanfänger gegenüber dem jeweiligen Vorjahr immerhin um 31,5 beziehungsweise 45,8 Prozent stieg.

Daß immer mehr Maturanten an die Hochschulen drängen, ist bekannt. Daß auch viele, aus welchen Gründen immer, an der „Boku“ inskribieren, ist erfreulich. Bietet doch diese Hochschule ein in Österreich einmaliges Angebot von Studienrichtungen (Landwirtschaft, Forst- und Holzwirtschaft, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Lebensmittel- und Gärungstechnologie) und vor allem die einzigartige Möglichkeit der Kombination naturwissenschaftlich-ökologischer und technisch-ökonomischer Fächer im Rahmen von 35 Instituten.

Prof. Frauendorfer beurteilt die Berufsaussichten von Absolventen - mit geringen Vorbehalten bei den Landwirten - als nach wie vor gut. Für jene Studenten, die sich im Rahmen des einen der beiden möglichen Irregularstudien (Landschaftsökologie und -ge- staltung, Wildbiologie und Jagdwirtschaft) auf den immer aktueller werdenden Umweltschutz konzentrieren, müßten allerdings erst Dienstposten geschaffen werden. Die sind - trotz aller Lippenbekenntnisse namhafter Poütiker, sich für Umweltschutz einzusetzen - praktisch nicht vorhanden.

Dem wachsenden Studentenansturm steht auch der „Boku“ eine stagnierende Zahl Von Lehrkräften gegenüber, denen neben zunehmenden Aufgaben in der Verwaltung und Lehre kaum mehr Zeit zum selbständigen Forschen bleibt. Daß viele Berufungszusagen seit Jahren nicht erfüllt sind, daß die bezahlten Lehraufträge seit dem letzten Studienjahr rigoros gekürzt werden, stellt laut Frauendorfer die Erfüllung des gesetzlichen Lehrauftrages in Frage.

Im Zusammenhang mit Budget und Dienstposten bezeichnen sowohl Welan als auch Frauendorfer die vielzitierte Hochschulautonomie schlicht als „Legende“. Die Universität kann allein über keinen einzigen Dienstposten und pro Institut und Monat in der Regel nicht einmal über einen fünfstelligen Betrag zum Ankauf von Büchern, Geräten und Büromaterial für Forschung und Lehre verfügen. Leider - betonen die Professoren - entstehe oft der Eindruck, es gehe bei universitären Auseinandersetzungen nur um Gruppenstreitigkeiten zwischen Professoren, Assistenten und Studenten, tatsächlich sei aber längst die entscheidende Frage, wie die Universitäten in Zukunft ihre Aufgaben erfüllen können.

Die Dotation der Institute ist seit 1973 real um 3 Prozent zurückgegangen, bezogen auf die Zahl der ordentlichen Hörer sogar um 33 Prozent. Dagegen ist der allgemeine Verwaltungsaufwand real um 55 Prozent gestiegen. Mit Abstand am stärksten wuchs die Position „Gebäudereinigung“, gefolgt von „Studentenexkursionen“ und „Gebäude- und sonstige Instandhaltung“, reale Rückgänge notieren „Lehre und Forschung“ und „EDV- Zentrum“.

Kein Zweifel, daß es an den anderen österreichischen Universitäten ähnlich aussieht. Wenn in Krisenzeiten gespart werden muß, beginnt man bben - politisch verständlich - nicht bei den Sozialleistungen, sondern bei der Forschung. Obwohl sie vielleicht den Schlüssel zur Lösung mancher Probleme liefern könnte. Aber vorläufig brennt sie auf Sparflamme.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!