Roman eines Romans

Am 10. März 1973 begehen wir den 100. Geburtstag meines Vaters Jakob Wassermann. Ich blättere in seinem Tagebuch und stoße auf eine Eintragung, die den letzten Geburtstag betrifft, den er erlebt hat, den sechzigsten, am 10. März 1933, der unter einem dunklen Zeichen stand: „Am 10. war mein sechzigster Geburtstag“, heißt es da. „Hunderte von Telegrammen und Briefen. Schöne Geschenke: von Fischers ein großes Grammophon. Die Zeichen der Liebe und Verehrung haben mich gerührt und über das Verdüsternde hinweggeschoben... Zudem die herrlichen Frühlingstage, warm strahlende Sonne. Wie in sich gefestet könnte der Mensch leben!“

Am 10. März 1973 begehen wir den 100. Geburtstag meines Vaters Jakob Wassermann. Ich blättere in seinem Tagebuch und stoße auf eine Eintragung, die den letzten Geburtstag betrifft, den er erlebt hat, den sechzigsten, am 10. März 1933, der unter einem dunklen Zeichen stand: „Am 10. war mein sechzigster Geburtstag“, heißt es da. „Hunderte von Telegrammen und Briefen. Schöne Geschenke: von Fischers ein großes Grammophon. Die Zeichen der Liebe und Verehrung haben mich gerührt und über das Verdüsternde hinweggeschoben... Zudem die herrlichen Frühlingstage, warm strahlende Sonne. Wie in sich gefestet könnte der Mensch leben!“

In einem Tagebuch, das 28 Jahre älter ist, also das Datum 1905 trägt, finde ich eine Eintragung, die uns zur Gegenwart zurückführt: Sie behandelt die Arbeit an einem autobiographischen Roman, damals „Engel-hart Ratgeber“ genannt, der jetzt zur Feier des 100. Geburtstages unter dem Titel „Engelhart, oder die zwei Welten“ im Langen-Müller-Verlag, München, erscheint.

Am 1. Januar 1905 schrieb mein Vater: „Engelhart wieder aufgenommen. Diesmal hat mich wahrhaftig ein Dämon getrieben. Mittendrin das andere liegen lassen, auf den Entschluß einer einzigen Minute hin! Bin mit vollem Herzen dabei. Ich merke an dem ersten Entwurf, wie ich doch seit drei Jahren gewachsen bin. Was für ein wunderbares Instrument ist die Sprache, wie reich, wie verzweigt, wie fern, wie immer und immer größerer Vollkommenheit fähig und wie merkt man an ihr immer erst am Besseren, daß das Schlechte schlecht war.“

Am 15. September muß das Werk längst beendet gewesen sein, denn das Tagebuch berichtet, Hugo von Hofmannsthal habe das Manuskript nun schon vier Wochen zur Lektüre bei sich. Zu dieser Zeit scheint ein wichtiger Entschluß über den „En-gelhart'.! bereits gefaßt ,tz^,a;iA;; Aus einer Vielfalt von Gründen — nicht zuletzt aus persönlichen Überlegungen — soll das autobiographische Werk nicht veröffentlicht werden. Im Tagebuch liest man: „Woher kommt es wohl, daß ich jedem vollendeten Werk mit einem aus Bedauern und Angst gemischten Gefühl nachsehe, wie einem Stein, den man einen Abgrund hinabrollen sieht? Woher kommt es, daß ich oft so schmerzlich alle Armseligkeit des Gewerbes empfinde, das Stockende, Arme, Schwere des Stils und der Sprache? Die so weltenweit hinter der Vision zurückgebliebenen Bilder? Gibt es feindlichere Begriffe auf Erden als Kunst und Zufriedenheit?“ *

Acht Jahre später schenkte mein Vater das in seiner berühmten mikroskopischen Handschrift verfaßte Manuskript des „Engelharf'-Romans seinem Freund, Baron Philip Schey, der damals Besitzungen in Böhmen hatte. Danach wurde das Werk in der Familie Wassermann jahrzehntelang nicht mehr erwähnt.

In jenen Tagen des Monats Jänner 1934, als die Villa des kürzlich verstorbenen Autors in Altaussee im steirischen Salzkammergut verkauft werden sollte, verpackten Angehörige und Angestellte Schriftstücke aus der Bibliothek Wassermanns in Kisten und sandten diese einem Wiener Anwalt zur Aufbewahrung. Meine Mutter, zutiefst erschüttert über den plötzlichen Tod des Gatten, war damals überstürzt in die Schweiz gereist, um nicht Zeuge der Auflösung des Haushaltes sein zu müssen. — Mir, als kleinem Jungen, der nun zur Schule nach England geschickt werden sollte, war selbstverständlich von den Kisten nichts bekannt, geschweige denn von deren Inhalt.

Es folgten die Jahre des Nationalsozialismus, des österreichischen Anschlusses, des zweiten Weltkrieges. Ich lebte in England und wurde zur Zeit der schweren Bombenangriffe nach Kanada evakuiert, wohin auch meine Mutter kurz vor Ausbruch des Krieges gekommen war, um dort an einer Universität zu lehren.

Zwanzig Jahre verstrichen. Dann meldete sich das Wiener Anwaltsbüro, dem 1934 die Kisten aus der Villa anvertraut worden waren. Nach jahrelangen Nachforschungen war man sehr stolz darauf, Frau Wassermann in Ottawa, wo sie nun als Psychiater tätig war, gefunden zu haben. Eine der Kisten hatte die Wirren des letzten Vierteljahrhunderts überstanden und nun wollte man wissen, ob diese nach Ottawa geschickt werden sollte.

Nach einigen Verzögerungen kam die Sendung in Kanada an. Es war zu einer Zeit, als meine Mutter in eine größere Wohnung übersiedelte und im Rummel des Umzuges wurde die nie geöffnete Kiste in einem Abstellraum im Keller des neuen Hauses vergessen.

Wenige Jahre später starb meine Mutter auf einer Europareise. Daraufhin fuhren meine Frau und ich nach Ottawa, um die dortige Wohnung aufzulösen. Durch Zufall fanden wir die Kiste. Wir beschlossen, slie ungeöffnet nach Altaussee zu schicken, wo ich — freilich nicht in der elterlichen Villa — als Ostkorrespondent des kanadischen Rundfunks und Fernsehens ein Absteigquartier unterhalte. — Jahrelang stand nun die Kiste in unserem Keller, während wir Osteuropa, den Nahen und Mittleren Osten berei-IgUgjyl jus 9Jrt'irb?.9gfrifi'? isb r*-v

Im Herbst 1972, als wir überlegten, welche Schriften Jakob Wassermanns wir anläßlich seines 100. Geburtstages veröffentlichen oder in einer Ausstellung zeigen könnten, fiel uns endlich die Kiste wieder ein. Nun wurde sie geöffnet.

Zunächst fanden wir wenig Interessantes: Durchschläge von maschinegeschriebenen Geschäftsbriefen, Rechnungen Altausseer Lieferanten, ein paar Notizbücher. Zuunterst, von einer dichten Staubschicht umgeben, aber in sehr gutem Zustand, stießen wir auf den Fund: eine maschinegeschriebene Version des „Engelharf'-Romans.

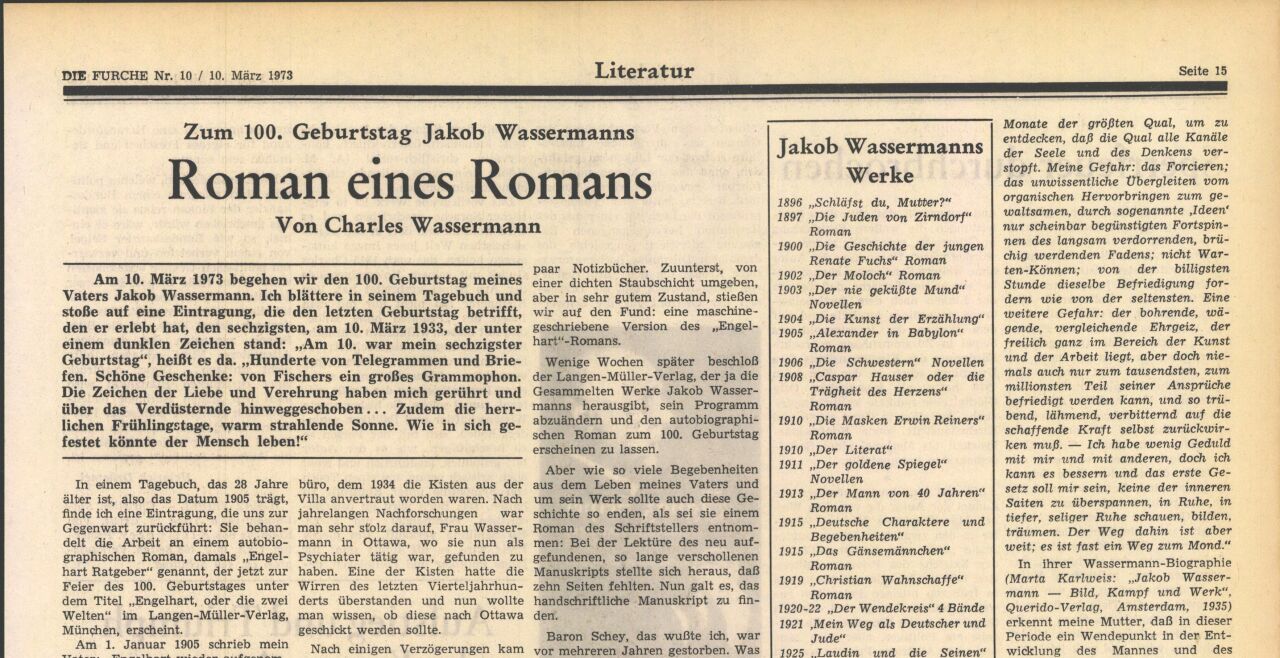

Wenige Wochen später beschloß der Langen-Müller-Verlag, der ja die Gesammelten Werke Jakob Wassermanns herausgibt, sein Programm abzuändern und den autobiographischen Roman zum 100. Geburtstag erscheinen zu lassen.

Aber wie so viele Begebenheiten aus dem Leben meines Vaters und um sein Werk sollte auch diese Geschichte so enden, als sei sie einem Roman des Schriftstellers entnommen: Bei der Lektüre des neu aufgefundenen, so lange verschollenen Manuskripts stellte sich heraus, daß zehn Seiten fehlten. Nun galt es, das handschriftliche Manuskript zu finden.

Baron Schey, das wußte ich, war vor mehreren Jahren gestorben. Was nun? Die Zeit drängte, das Manuskript mußte in die Druckerei. Zunächst fand ich niemanden, der mir über Baron Scheys Nachkommen hätte Auskunft geben können. Dann, in einem Telephongespräch mit meiner Halbschwester in Lugano, erhielt ich durch Zufall den ersten Hinweis: Baronin Schey lebte in Ascona. Ich rief sie an. Ja, sie wußte Bescheid über das handschriftliche Manuskript. Baron Schey hatte es wie ein Kleinod aufbewahrt und bei der Flucht aus Böhmen unversehrt in die Schweiz gebracht. Nach seinem Tode sei es in den Besitz einer Tochter übergegangen, die in Paris verheiratet ist.

Bald war es gelungen, die Tochter ausfindig zu machen, und in kürzester Zeit erhielt der Münchner Verlag^ia, Pakafc^BUS*Paris.4 Man

Paket und staunte: Es enthielt eine maschinegeschriebene Version des „Engelharf'-Romans, die mit einer anderen Schreibmaschine angefertigt worden war als jene, die meine Frau und ich entdeckt hatten. Fieberhaftes Zählen der Seiten. Stöhnen und Kopfschütteln: Auch dieses Manuskript war nicht vollständig, von den fatalen zehn Seiten fehlten auch hier einige!

Schließlich aber^ ging die Geschichte gut aus. Die Tochter Baron Scheys besaß tatsächlich auch das handschriftliche Manuskript und war bereit, Photokopien der fehlenden Seiten anfertigen zu lassen. In letzter Minute lag das komplette Werk auf dem Tisch des Verlages.

Der Leser dieses Aufsatzes soll aber nicht den Eindruck gewinnen, daß es sich bei „Bngelhart oder die zwei Welten“ lediglich um einen Versuch des Autors handelt, sich von seiner schweren Jugend zu befreien, um sich dann anderen Themen zuwenden zu können. In gewisser Hinsicht enthält das autobiographische Werk einen Kern jener Ausdrucksweise und Gabe der Erzählung und Beschreibung, die alle späteren Werke charakterisieren.

Zur Illustration seien nur einige Zeilen aus dem Buch zitiert. Engelhart Ratgeber, der junge Mann aus Franken, der bei seinem Onkel in Wien Obdach und Arbeit gefunden hat, entschließt sich, die verhaßte Fabrik des Oheims zu verlassen und nach München zu reisen, wo er studieren will. Nach dieser Entscheidung wandert der junge Mann durch die Straßen von Wien:

„Er spürte irgend eine unfaßbare Kraft in sich, sein Blut wirbelte in den Adern, Beglücktheit und tiefste Trauer wechselten von einer Minute zur anderen. Lauer Frühlingswind strich durch den Park, in dem er ging, durch die hohen Fenster des Konzertsaales fiel das Licht auf die schwarzen Bäume und schien den Giebel eines griechischen Tempels zu entflammen. Es war, als würde der Walzer drinnen von Geistern gespielt, die Menschheit lag im Todesschlaf, er allein war der Lebende, für ihn allein war die Welt entstanden.“

Aber Gefühle der Befreiung sollten sowohl bei Engelhart Ratgeber als auch bei Jakob Wassermann nur selten von Dauer sein. So notierte der Zweiunddreißigjährige kurz nach der Beendigung des „Engelharf'-Romans:

„Ich gleiche einem Ofen, der beständig qualmt, nur selten läßt ein freier, schöner Luftzug das Feuer rein und wärmend auflodern. In bezug auf meine Arbeit hatte ich Monate der größten Qual, um zu entdecken, daß die Qual alle Kanäle der Seele und des Denkens verstopft. Meine Gefahr: das Forcieren; das unwissentliche Übergleiten vom organischen Hervorbringen zum gewaltsamen, durch sogenannte ,Ideen' nur scheinbar begünstigten Fortspinnen des langsam verdorrenden, brüchig werdenden Fadens; nicht Warten-Können; von der billigsten Stunde dieselbe Befriedigung fordern wie von der seltensten. Eine weitere Gefahr: der bohrende, wägende, vergleichende Ehrgeiz, der freilich ganz im Bereich der Kunst und der Arbeit liegt, aber doch niemals auch nur zum tausendsten, zum millionsten Teil seiner Ansprüche befriedigt werden kann, und so trübend, lähmend, verbitternd auf die schaffende Kraft selbst zurückwirken muß. — Ich habe wenig Geduld mit mir und mit anderen, doch ich kann es bessern und das erste Gesetz soll mir sein, keine der inneren Saiten zu überspannen, in Ruhe, in tiefer, seliger Ruhe schauen, bilden, träumen. Der Weg dahin ist aber weit; es ist fast ein Weg zum Mond.“

In ihrer Wassermann-Biographie (Marta Karlweis: „Jakob Wassermann — Bild, Kampf und Werk“, Querido-Verlag, Amsterdam, 1935) erkennt meine Mutter, daß in dieser Periode ein Wendepunkt in der Entwicklung des Mannes und des Künstlers erreicht worden war. Sie schreibt: „Er ist innerlich ruhiger und zuversichtlicher geworden“, und zitiert aus dem Tagebuch vom 15. Oktober 1905:

„Klarheit über sich selbst gewinnen, soweit es nämlich die Kunst betrifft, ist mit einem Triumph- und Rauschgefühl verbunden, ähnlich wie die Konzeption eines tiefempfundenen Gedichts. Es sind die aus Schlafesfinsternis emportauchenden und sich losringenden Notwendigkeiten, die als lebendige Keime gestaltsuchend in die Erscheinung treten und ein frühlinghaftes, rauschartiges Wohlbehagen verursachen, selbst dann, wenn sie nur dazu beigetragen haben, längst baufällig gewordene Irrtümer und Selbsttäuschungen zu zerstören. Nichts zeugt kräftiger für das Wachstum der Seele v.nd der Persönlichkeit als solche Erschütterungen des Innern. Man sagt, daß während eines Erdbebens der Himmel stets von besonderer, leuchtender Bläue sei. Vielleicht empfindet auch Gott einen Glücksrausch, wenn seine Schöpfung sich aufwühlt und er in das wetterflammende Innere der Erde schauen kann.“

Im Jahr des 100. Geburtstages Jakob Wassermanns, da das Werk des Autors vielleicht eine Renaissance erleben wird, haben diese Gedanken die gleiche Bedeutung, den nämlichen Wert wie vor 68 Jahren.