Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

BESUCH BEI GOTTES GENERAL

Csokors Bühnenwerk „Gottes General” erschien zuerst 1938 in dem holländischen katholischen Verlag „De Gemenschap” in Bilthoven; von dort hatte man über Wunsch des Autors der Vatikanischen Bibliothek ein Exemplar gesendet, wo er das inzwischen nach dem deutschen Einmarsch in Holland vernichtete Werk 1944, als er mit den Alliierten nach Rom kam, wieder fand und eine Neuauflage veranstalten konnte. Damals entstand auch die erste italienische Übertragung des Werkes. Nach dem kopierten Exemplar aus der Vaticana wurde die deutsche Originalform wieder hergestellt; sie befindet sich jetzt in der Buchausgabe beim Paul-Zsolnay- Verlag. Habent sua fata libelli. Den hier geschilderten Besuch hatte der schwedische Schriftsteller Gunnar Kumlien vermittelt, der Csokor auch in Rom begleitete.

Im allgemeinen hasse ich die Behelligung hoher geistlicher oder weltlicher Personen, wenn dafür kein Motiv vorliegt, als snobistische Neugier. Hier lag es anders. Vor 30 Jahren hatte ich ein Stück, „Gottes General”, über den gewesenen Offizier und Ordensstifter Ignatius von Loyola verfaßt, das kürzlich erst, nachdem ich es schon durch die NS-Zensur vernichtet glauben mußte, in einem von der Vatikanischen Bibliothek geborgenen Exemplar aufgefunden und in der Schweiz zur Uraufführung gelangt war. Ein schwedischer Freund riet mir, dem im Mai des verflossenen Jahres neugewählten Ordensgeneral der Gesellschaft Jesu die Buchaus-

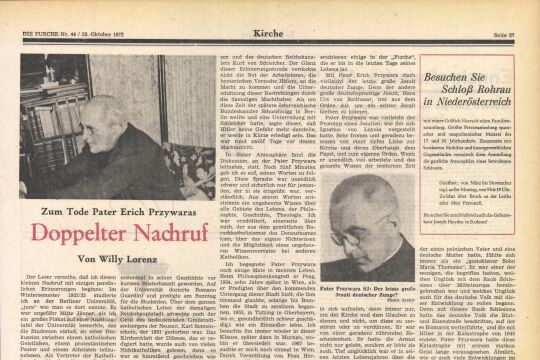

Zeichnung des Dichters Franz Theodor Csokor von Anton Watil gäbe meines Dramas zu bringen, dessen Erfolg in der dem Orden sonst nicht allzu gewogenen Schweiz ihm kulturpolitisch bedeutsam schien. In gleicher Richtung mit der Via de Conciliazone, die der Petersdom abschließt, läuft der Borgo San Spirito: dort, mit einem Garten an den Hügel des Gianicolo gelehnt, befindet sich das Pentagon der katholischen Kirche, wenn man so den Jesuitenorden benennen darf, denn dort residiert sein dreiundzwanzigster General, der absolvierte Mediziner Pedro Arrupe.

Wir, der Schwede und ich, langten gegen Abend an. Ein Jesuit, der Aussprache nach Schweizer, empfing uns. Und eine Paradoxie kam mir, der ich vor wenigen Minuten am Tor der Schweizer Kaserne des Kirchenstaates vorbeigegangen war, zu Bewußtsein. Seit dem Sonderbundkrieg unterliegen die Jesuiten in der helvetischen Konföderation einigen innerhalb der 118 Jahre freilich gelockerten Ausnahmebestimmungen, sie, die geistliche Garde des Papstes, müssen sich dort gewissen Einschränkungen unterwerfen, aber an der Vatikangrenze wacht nach wie vor seit einem halben Jahrtausend die leibliche Schweizer Garde des Papstes zu seinem Schutz in ihren von Michelangelo entworfenen Uniformen.

In einem Bibliotheksaal, darin sich die Bücher bis zur Decke staffeln, bittet man uns, zu warten. Man spricht von meinem in Luzern uraufgeführten Stück „Gottes General” und betont, daß es schon das zweite Jesuitendrama eines Österreichers gewesen sei, das man nach dem Krieg in der Schweiz zu sehen bekam. Das erste, das von dort aus seinen Lauf um die Welt nahm, war das des emigrierten öster- reiches Fritz Hochwälder, „Das heilige Experiment”, gewesen, in welchem es um den Untergang des Jesuitenstaates in Paraguay ging.

Da huscht ein zarter Mann im schwarzen Ordenshabit herein — ja „huscht”, anders läßt sich das nicht ausdrücken —, denn beinahe unirdisch und unbestimmbaren Alters wirkt er bei der lebhaften Begrüßung auf mich, und doch muß er, der ursprünglich Alumne des späteren Präsidenten Negrin gewesen war und als Mediziner an einem Ärztekongreß über Eugenetik in Wien teilgenommen hatte, schon gegen 60 Jahre zählen. Drei ihm nur als Wunder deutbar gewesene Heilungen in Lourdes hatten bewirkt, daß er dem Orden beitrat und auf Mission nach Japan ging, wo er viele Jahre verbracht und den Tag der Vernichtung Hiroshimas an Ort und Stelle erlebte und überlebte.

Aus der fesselnden Zwiesprache spürt man den absoluten Glauben dieses Mannes, dem Gott eine unbestrittene Gegebenheit darstellt, die verstehen zu wollen schon Ketzerei bedeuten würde. Dazu gesellt sich die Reinheit, die ein solcher fest im Glauben wurzelnder Mensch gegenüber jedem skeptischen Intellekt ausströmt in Wort und Schrift. Sein Buch „Dieses unglaubliche Japan”, spanisch im Original „Este Japon increible”, das nun ins Italienische und Deutsche übersetzt wird, ist die Frucht seines Missionates gewesen, das er zuletzt in Hiroshima ausübte. Die Erlernung der Sprache fiel ihm nicht leicht, der ausgebrochene Krieg, der Japan auf die Seite der Achse trieb, brachte für seine Mission wie für ihn persönlich Schwierigkeiten, aber das schrecklichste Erlebnis sollte für ihn jener Augusttag 1945 werden, an dem die erste Atombombe auf Hiroshima fiel, die Hälfte der Einwohner tötete und niemanden ganz heil entließ als die kleine Zahl Jesuiten, die mit ihm, der damals schon Vizeprovinzial von Japan war, am Stadtrande wohnten. Unter seiner Führung verwandelten sich diese Missionäre in Ärzte (er selbst darin als erster) und in Samariter. Die fünf Jahre Medizinstudium seien ihm dabei sehr zugute gekommen, berichtet er. Dieser hybride Eingriff in die Kosmogonie, den die Atombombe bedeutet, eine Erfindung, der ihre Schöpfer weder moralisch noch empirisch gewachsen sind, forderte die kleine Schar zu einer beispielhaften Hilfe heraus, im Sinne eines tätigen Humanismus, der ja jedem echten Christen innewohnt. Als Missionäre hatten ihn die Jesuiten in Japan noch: zu Lebzeiten ihres Stifters bekundet und dafür einen hohen Blutzins an Märtyrern entrichtet, denn ein sich christlich nennendes Europa bedrohe mit Feuerwaffe und Peitsche der Konquistadoren das Wirken seiner -Glaubensboten. Nach der Vernichtung Hiroshimas schien Ähnliches einzutreten. Daß es nun — in Japan zumindest — nicht geschah, war wohl Arrupe zu danken, der damals als Priester und als Arzt diesem schwergeprüften Volk beistand. Sein Buch, das er mir als Dank für meines überreicht, ist mehr als ein Rechenschaftsbericht, es bildet ein menschliches Dokument, und das Kapitel über Hiroshima gilt über den besonderen Anlaß hinaus für alle Zeiten.

Nach einem weit längeren als von uns erwarteten Aufenthalt verabschieden wir uns herzlichst und kreuzten auf dem Heimweg den Platz vor der Peterskirche. Dort, im rechten Seitenschiff, tut des Protestantenfeldherrn König Gustav Adolfs Tochter, die katholisch gewordene Königin Christine, den ewigen Schlaf, und ihr gegenüber liegen links die letzten Stuarts, die Schottlands und Englands Kronen trugen ehe sie in der Emigration zu Grab gebracht wurden. Ja, diese Stadt Rom birgt seltsame weltgeschichtliche Gäste, darunter auch den Stifter der Gesellschaft Jesu, der, ohne die letzten Sakramente zu empfangen, weil er die eingeschlummerten Brüder nicht stören wollte, aus dem Leben schied, bis zu seinem 23. Nachfolger Pedro Arrupe. Gewiß, jener würde sich in leidenschaftlicher Demut gegen jeden Vergleich mit seinem großen Vorgänger wehren, aber auch auf ihn paßt, was Loyola von sich gesagt hatte: er gehe mit jedem durch seine, des anderen Türe hinein, um ihn durch die eigene hierauszuführen. Denn als der Provinzial Arrupe noch im Höllendunst der Atombombe für Hunderttausende sein Leben einsetzte, da handelte auch er in solchem Sinne. Noch steht dem schwedischen Freund und mir jene Begegnung hell im Gedächtnis, noch in dem nächtlichen römischen Straßengetümmel, das uns dann umfing und über dem wie auf einer ewigen Himmelsfahrt begriffen im dunstigen Schimmer der brodelnden Stadt die Riesenkuppel von St. Peter schwebte.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!