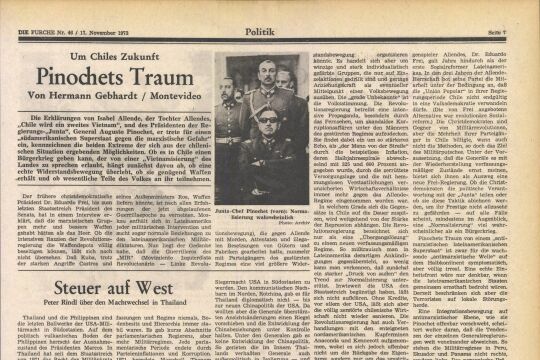

Militärputsch in Chile: Verweigertes Vergessen

Am 11. September 1973 führte ein Militärputsch Chile in die Diktatur. Politisch Andersdenkende wurden gefoltert oder verschwanden. Drei Chilenen erinnern sich, wie Österreich zu ihrer neuen Heimat wurde.

Am 11. September 1973 führte ein Militärputsch Chile in die Diktatur. Politisch Andersdenkende wurden gefoltert oder verschwanden. Drei Chilenen erinnern sich, wie Österreich zu ihrer neuen Heimat wurde.

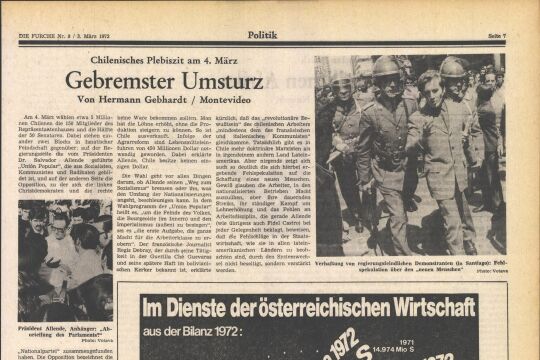

Am Morgen des 11. September 1973 erhob sich das chilenische Militär gegen Präsident Salvador Allende. Der linke Reformer wollte nicht freiwillig gehen, entgegenzusetzen hatte er den Putschisten aber nichts. Um die Mittagszeit bombardierten Kampfflugzeuge den Präsidentenpalast „La Moneda“. Panzer fuhren vor und Soldaten stürmten das Gebäude in Santiago de Chile. Allende überlebte den Putsch nicht. Vermutlich tötete er sich selbst.

Das Militär beseitigte aber nicht nur ihn und seine Regierung, sondern es löste das Parlament gänzlich auf und verbot alle Parteien. Aus einer zuerst vierköpfigen Junta stieg General Augusto Pinochet später zum Alleinherrscher auf und blieb bis 1990 Staatsoberhaupt. Unter dem Terrorregime starben Tausende.

„Manche Erinnerungen sind noch immer so präsent, dass es sich anfühlt, als wäre es erst gestern gewesen“, erzählt Eric Beiza. Er beschreibt es als „Perpetuum mobile“, welches sich jeden September von selbst neu antreibt. Damals ein Jugendlicher von 13 Jahren, erinnert er sich 50 Jahre später in seiner neuen Heimat Wien noch genau an den Tag des Putsches zurück. „Meine Eltern gingen früh aus dem Haus. Ich und meine kleine Schwester haben sie dann einige Wochen nicht mehr gesehen. Später holte uns ein Onkel ab und erzählte, was passiert ist.“

Sein Elternhaus war sozialistisch geprägt, Allende war manchmal zu Gast. Ab Tag Eins der Geburt des „neuen“ Chile, wie es Juntachef Pinochet proklamierte, wurden Mitglieder und Anhänger von dessen Regierungskoalition verfolgt. „Wir haben im Radio die ersten Maßnahmen der Junta gehört und da wurden auch die Namen der zehn gefährlichsten Personen vorgelesen. Einer davon war der meines Onkels“, sagt Beiza.

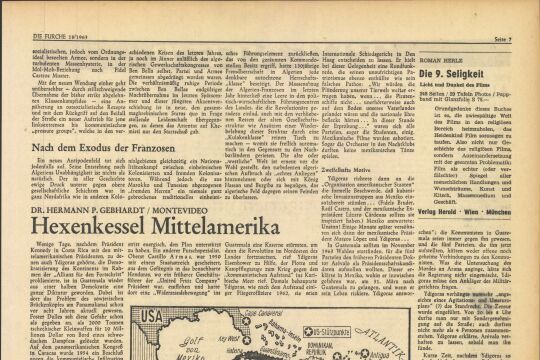

Für Wochen lebte der Jugendliche getrennt von seinen Eltern und der kleinen Schwester in einem Keller versteckt. Die Junta war währenddessen gekommen, um zu bleiben. Sie baute den Staat um und machte unter anderem die Verstaatlichungen der Rohstoffvorkommen rückgängig, um das Land aus der Wirtschaftskrise zu führen, die auch durch US-amerikanische Blockaden davor erst vergrößert worden war. Chilenische Absolventen der Universität von Chicago installierten dafür ein neoliberales Wirtschaftssystem.

Im Oktober 1973 fand die Familie Beiza wieder zusammen und beschloss zu fliehen. Über die ecuadorianische Botschaft kam sie nach Österreich. „Wir hatten zuerst ein kleines Zimmer in einem Flüchtlingslager, aber ich konnte wieder durchschlafen, hatte keine Angst mehr“, blickt Eric Beiza zurück. Er wuchs in Simmering auf, wo er bis heute lebt. Nach der Schule lernte er Deutsch, konnte dadurch an einer HTL maturieren. Politisch engagierte er sich auf lokaler Ebene bei der SPÖ und später beim Liberalen Forum.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!