Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Dreimal heiter

Aufpeitschung zum „Heroismus“ hatte in den vierziger Jahren zu grauenvollen Katastrophen geführt. Eine Abwertung dieser Haltung war die Folge. So ist es zu verstehen, daß die Nestroysche Posse mit Gesang „Der Färber und sein Zwillingsbruder“, die derzeit im Theater in der Josef Stadt gegeben wird, vor zwanzig Jahren vor allem durch das Lächerlichmachen des Heldischen wirkte. Der ebenso schüchterne wie ängstliche Färber Kilian spielt die Rolle seines Zwillingsbruders, des Sergeanten Hermarm, wird als Held gefeiert, dekoriert, befördert, obwohl es nur sein Pferd war, das ihn matten unter die Feinde trug. Heldisches etwas billig farcenhaft als unheldisch entlarvt, das hatte damals Brisanz, heute wirkt es nur spaßhaft.

Nestroy war privat voll Gutherzigkeit, seine Sottisen aber haben die Dimension hohnvoll-bissiger Welt-betrachtung. Etwas davon steckt in diesem Kilian, der aus Gutmütigkeit den Sergeanten spielt, um seinem Bruder aus der Patsche zu helfen, aber dann so recht in ein Schlamassel gerät, aus dem er freilich in unverdienter Gloriole aufersteht. Und der, überwindet er seine Hemmungen, mit Wortspielen witzige Equilibristik betreibt, wobei in ihm vollends Nestroy selbst sichtbar wird. Die Vorgänge lassen Wärme spüren, im Verbalen zeigt sich antithetisch dazu Spott. Das ist die Formel für Nestroy.

In der von Hans Weigel wirksam bearbeiteten Posse treibt Regisseur Heinrich Schnitzler vor allem das Unterhaltliche heraus. Alfred Böhm verfügt als Kilian so recht über die Komik des Gehemmtseins, es gelingt ihm, die Forschheit des Zwillingsbruders anzudeuten. Besonders beeindruckt Kurt Sowinetz als Bedienter Peter durch geradezu hintergründig rabulistische Einfalt. Elfriede Ott, drollig als Kilians Braut, überchargiert diesmal erfreulicherweise nicht. Unter den zahlreichen Mitwirkenden fallen Marion Degler und Jochen Brockmann dadurch auf, daß sie ihre Rollen arg karikieren. Das ist grundfalsch. Die Bühnenbilder von Gottfried Neumann-Spallart gemahnen an Dekorationen der Nestroy-Zeit. Alexander Steinbrecher bearbeitete die Musik von Adolf Müller, sie wirkt nicht sehr biedermeierlich.

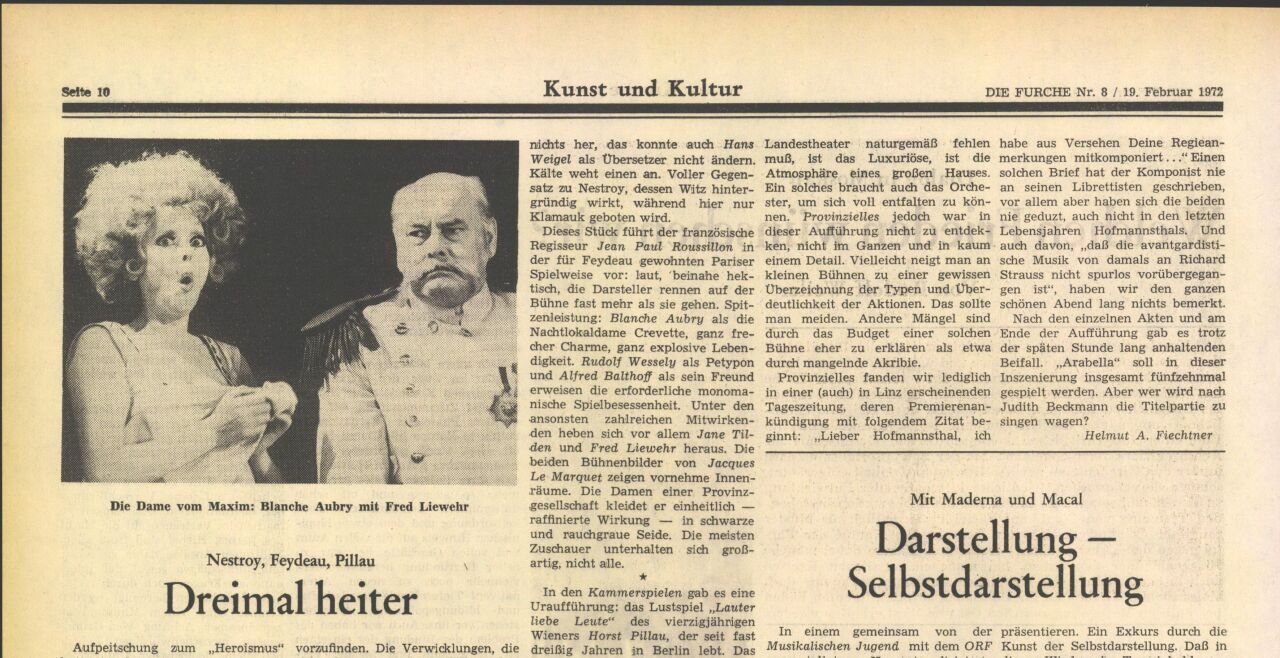

Anouilh erklärte, niemand außer Pascal habe soviel über die menschliche Existenz gesagt wie Georges Feydeau. Und Marcel Achard postulierte, er sei der größte Lustspieldichter seit Möllere gewesen. Man muß Anouilh widersprechen und erst recht die Bezeichnung „Dichter“ ablehnen. In dem viel gespielten Stück aus der Belle Epoque „Die Dame vom Maxim“, das nun auch im Akademietheater aufgeführt wird, hat der stockbetrunkene, verheiratete Chirurg Petypon die Tänzerin Crevette aus dem Nobel-Nachtlokal „Maxim“ nachts mit nach Hause genommen und ist am nächsten Morgen höchst erstaunt, sie da vorzufinden. Die Verwicklungen, die sich daraus ergeben, füllen drei Akte. Immer wieder wird irgendwer versteckt, Ausreden und Lügen, Mißverständnisse, Verwechslungen und bewußte Täuschungen folgen einander, die Situationen verändern sich unentwegt. Einzigartiger Fall in der Geschichte der Dramatik: Die Gestalten sind völlig leer, gleichen Blechhülsen, die sich in einem mechanischen Theater von erstaunlicher Erfindungskraft und Präzision rasant bewegen. Der Dialog ist lediglich situationsbedingt, er gibt nichts her, das konnte auch Hans Weigel als Übersetzer nicht ändern. Kälte weht einen am. Voller Gegensatz zu Nestroy, dessen Witz hintergründig wirkt, während hier nur Klamauk geboten wird.

Dieses Stück führt der französische Regisseur Jean Paul Roussillon in der für Feydeau gewohnten Pariser Spielweise vor: laut, beinahe hektisch, die Darsteller rennen auf der Bühne fast mehr als sie gehen. Spitzenleistung: Blanche Aubry als die Nachtlokaldame Crevette, ganz frecher Charme, ganz explosive Lebendigkeit. Rudolf Wessely als Petypon und Alfred Balthoff als sein Freund erweisen die erforderliche monomanische Spielbesessenheit. Unter den ansonsten zahlreichen Mitwirkenden heben sich vor allem Jane Tilden und Fred Liewehr heraus. Die beiden Bühnenbilder von Jacques Le Marquet zeigen vornehme Innenräume. Die Damen einer Provinzgesellschaft kleidet er einheitlich — raffinierte Wirkung — in schwarze und rauchgraue Seide. Die meisten Zuschauer unterhalten sich großartig, nicht alle.

In den Kammerspielen gab es eine Uraufführung: das Lustspiel „Lauter liebe Leute“ des vierzigjährigen Wieners Horst Pillau, der seit fast dreißig Jahren in Berlin lebt. Das Stück hat Ernst Waldbrunn, der auch Regie führt und eine der beiden Hauptrollen spielt, erheblich eingewienert. Unternehmer-Vater und Hippie-Sohn wechseln die Position, der Sohn wird fiter Geschäftsmann, der Vater Medizinstudent und Aushilfsbriefträger. Pillau, Pillau, das is arg. Uber das Drübergestreute an aktuellen Anspielungen wird gelacht. Dem Sohn gibt Heinz Marecek Profil. Brigitte Neumeister wechselt munter die Ehemänner.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!