Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Strittige Retortenzeugung

Kürzlich fand in Wien ein Symposium über künstliche Befruchtung statt. Es bildet den Anlaß über dieses für unsere Zukunft entscheidende Thema Gedanken anzu- stellėn. So sehr die Hilfe bei Unfruchtbarkeit begrüßenswert ist, so dezidiert muß gegen die Fehlentwicklungen Stellung bezogen werden.

Kürzlich fand in Wien ein Symposium über künstliche Befruchtung statt. Es bildet den Anlaß über dieses für unsere Zukunft entscheidende Thema Gedanken anzu- stellėn. So sehr die Hilfe bei Unfruchtbarkeit begrüßenswert ist, so dezidiert muß gegen die Fehlentwicklungen Stellung bezogen werden.

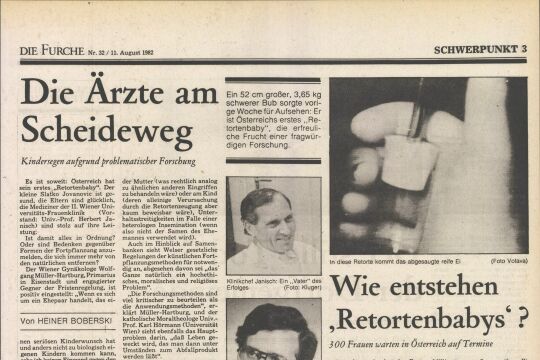

Neue Entwicklungen bei der in-vitro-Befruch- tung beim Menschen“ war das Thema eines Kongresses, der jüngst in der Wiener Hofburg stattfand. Bei einer Podiumsdiskussion wurde über die ethischen Aspekte der Zeugung menschlichen Lebens in der Retorte und den sich anschließenden Embryotransfer diskutiert.

Einig waren sich die Teilnehmer darin, daß bei steriler Ehe eine in-vitro-Befruchtung zulässig sei, wenngleich manche Teilnehmer gewisse Bedingungen daran knüpften, die, wie das weitere Gespräch sehr bald zeigte, nur schwer zu halten sind.

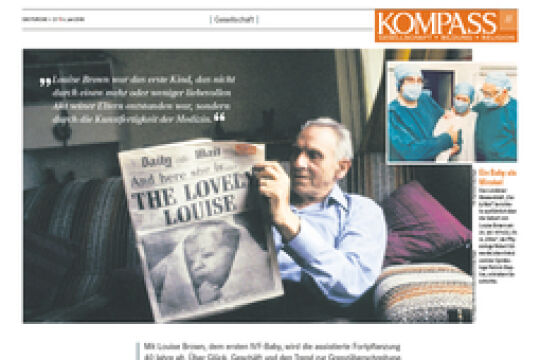

Robert Edwards, einer der „Väter“ des ersten Retortenbabies der Welt, der die Diskussion leitete,

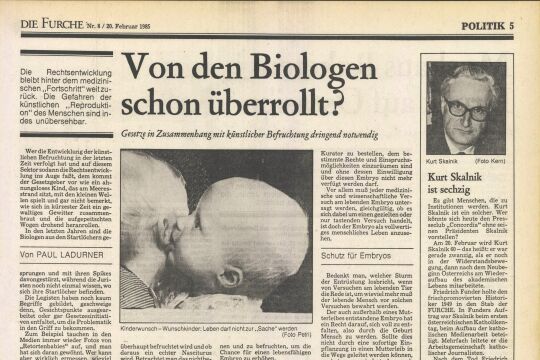

führte aus, daß durch die Superovulation, zu der die Frau durch hormonelle Behandlung gebracht werden muß, im Gegensatz zum natürlichen Verlauf nicht eine, sondern mehrere reife Eizellen produziert werden. Sie alle werden durch einen komplizierten und für die Frau belastenden und nicht ganz ungefährlichen Vorgang gewonnen und anschließend mit den Spermien des Ehemannes befruchtet.

Nicht nur um die Wahrscheinlichkeit des Erfolges im additiven Sinn zu erhöhen, sondern weil es scheint, daß die Embryos in eine Beziehung zueinander eintreten, einer dem anderen sozusagen hilft, werden mehrere Embryos noch im Blastomerenstadium sowohl in vitro wie auch in utero verwendet In Österreich werden laut Aussage der durchführenden Ärzte alle Embryos eingepflanzt, in anderen Ländern werden überzählige, nicht verwendete weggeworfen oder tiefgefroren oder für Experimente verwendet Edwards vertritt die Ansicht daß es ausgesprochen unethisch sei, wenn man die überzähligen Embryos, deren Gewinnung und Herstellung mühselig und schwierig ist, nicht zu Forschungszwecken verwende.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, den Embryo nicht nur seiner biologischen Mutter einzupflanzen, sondern einer anderen Frau, weil sie dieses Kind entweder im Wege einer „pränatalen Adoption“ zu ihrem eigenen machen möchte oder sich gegen Entgelt oder vielleicht auch aus Mitgefühl als „Mietmutter“, die das Kind austrägt und zur Welt bringt, dann jedoch wieder abgibt, zur Verfügung stellt.

Wie facettenreich die Fragen in diesem Zusammenhang sein können, zeigte die Diskussion, die natürlich keine Antworten anzubieten hatte, anhand verschiedener Überlegungen, die sich aus der willkürlichen Herstellung von Menschen ableiten lassen:

Gibt es Kriterien für Elternschaft? Ist die in-vitro Befruchtung, wenn eingeschränkt auf Eheleute, nicht eine Diskriminierung von alleinstehenden Männern und Frauen, die sich auch zur Elternschaft berufen fühlen? Um ein geborenes Kind zu adoptieren, bedarf es strikter behördlicher Genehmigung, und für einen solchen Vorgang gibt es genau festgelegte Gesetze — eine „pränatale Adoption“ stünde, legistisch gesehen, im luftleeren Raum.

Droht eine neue Art der Aus-

beutung junger Mädchen und Frauen in Form einer unterbezahlten Tätigkeit als Mietmutter? Wie lange wird es dauern, bis die in-vitro Befruchtung und der Embryotransfer ähnlich der Abtreibung als Rechtsanspruch verstanden und gefordert werden wird? Ist der Embryo als Person oder als Sache anzusehen, gibt es irgend jemanden, der seine Interessen vertritt?

Daß diese Fragen gestellt und zumindest teilweise auch diskutiert wurden, ist durchaus positiv zu verstehen, zeigen sie doch eine Bereitschaft seitens der Wissenschafter, auf Argumente und Hinweise aus anderen Bereichen hinzuhören und einzugehen. Ohne Zweifel werden uns diese Fragen in den kommenden Jahren beschäftigen und werden die denkenden Menschen unserer Gesellschaft sich einer ernsthaften Diskussion nicht entziehen können.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!