Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.

Vom Rokoko zum Heute

Auf unseren Sprechbühnen sehen wir immer wieder Stücke von Hugo von Hofmannsthal aus späteren Jahren. Ein Bühnenwerk des Vierundzwanzigjährigen kennenzulernen, in dem die Hohenfels, die Dumont, Kainz auftraten, bietet mehrfachen Reiz, bemerkenswerte Aspekte. Dies läßt sich bei dem dramatischen Gedicht „Der Abenteurer und die Sängerin oder Die Geschenke d«« Lebens“ feststellen, das derzeit im Akademietheater vorgeführt wird.

Auf unseren Sprechbühnen sehen wir immer wieder Stücke von Hugo von Hofmannsthal aus späteren Jahren. Ein Bühnenwerk des Vierundzwanzigjährigen kennenzulernen, in dem die Hohenfels, die Dumont, Kainz auftraten, bietet mehrfachen Reiz, bemerkenswerte Aspekte. Dies läßt sich bei dem dramatischen Gedicht „Der Abenteurer und die Sängerin oder Die Geschenke d«« Lebens“ feststellen, das derzeit im Akademietheater vorgeführt wird.

Die Begebnisse spielen im Venedig des achtzehnten Jahrhunderts, seiner rauschenden Feste. Ein Abenteurer, der sich Baron Weidenstamm nennt, trifft eine seiner früheren Geliebten, die Sängerin Vittoria, die, nun verheiratet, einen Sohn von ihm hat, den sie als ihren Bruder ausgibt. Es geht um die Eifersucht ihres Gattei), inwieweit er von ihrer Vergangenheit erfährt. Dem Stoff nach könnte das eines der typischen französischen Boulevardstücke der Jahrhundertwende sein. Bei dem jungen Hofmannsthal wird dies aber zum Anlaß ein Übermaß an Gefühl aufblühen zu lassen. Der Baron, homme ä femme, in dem die Gestalt Casanovas durchschimmert, besitzt eine verschwenderische Phantasie, eine Begeisterungsfähigkeit, durch die sich ein Einklang mit den Erscheinungen der Welt ergibt, so daß wir hierin eine Gegenposition zu unserer heutigen seelischen Kargheit erkennen können. Das macht für uns den Wert des Stüdes aus.

Der Regie von Rudolf Steinboeck gelingt es, den Reichtum des Sprachlichen unaufdringlich wirken zu lassen. Das ist zugleich ein Verdienst von Romuald Pekny als Baron, der klugen männlichen Charme ruhig überlegen einsetzt. Aglaja Schmid hüllt sich als Vittoria in den dichten Schleier der Lügen, läßt aber dem Baron gegenüber echtes Gefühl spüren. Dem Gatten gibt Frank Hoffmann die ständige Unruhe des mißtrauisch Eifersüchtigen. Erwin Leinbacher als Sohn könnte optisch tatsächlich Peknys Sohn sein. Dunkelschwerer Prunk kennzeichnet die Bühnenbilder von Günther Schnei- der-Siemssen.

Die Meisterdramen von früher kennzeichnet Zeitloses, das neue Aktualität erlangen kann, aber auch Veraltetes. Das zeigt sich bei dem naturalistischen Trauerspiel „Fräulein Julie“ von August Strindberg, das vom Volkstheater in den Wiener Außenbezirken aufgeführt wird. Das Naturalistische, die psychologische Akribie, vermag zu packen,

der Klassengegensatz, die Wendung zum Trauerspiel — Fräulein Julie kann nicht leben ohne Ehre —gehört einer versünkenen Zeit an.

Die außerordentliche Kälte dieser beiden Menschen, der Grafentochter Julie und des Dieners Jean, die nackte, nahezu masochistische Gier, mit der das Fräulein in der Mittsommemacht den Domestiken so lange reizt, bis er ihr zu Willen ist, der brutale Egoismus des Dieners, das völlige Fehlen der Lieibe, die Reduktion der Geschlechtsbeziehungen auf primitiven Sex, die gänzliche Abkapselung voneinander, die menschliche Armseligkeit, das ist eminent heutig. Da nimmt Strindberg im Sexuellen eine innere Situation sezierend vorweg, die Beckett genereller, in tieferer, nicht mehr psychologischer Schicht dargetan hat.

Regisseur Rudolf Kautek akzentuiert die Vorgänge gut. Doch die Darsteller der beiden Hauptrollen sind überfordert. Regine Felden ist als Julie eine anmaßende Übermütige, die dann ein hilflos fassungsloses Kind wird, sie ist nicht das Halbweib, das aus Zerrissenheit exaltiert. Bernhard Hall wirkt als Jean zu aufrichtig in seinen Warnungen, er hat dann wohl Kälte, aber das Perfide fehlt. Strindberg spricht im Vorwort zu diesem Stück mit Recht davon, daß diese Charaktere Konglomerate seien, tatsächlich sind sie viel komplexer als sie hier wiedergegeben werden. Die dritte Gestalt: Maria Urban ist vom Typ her keine Köchin. Maxi Tschunko schuf das Bühnenbild, eine schlichte Gutsküche.

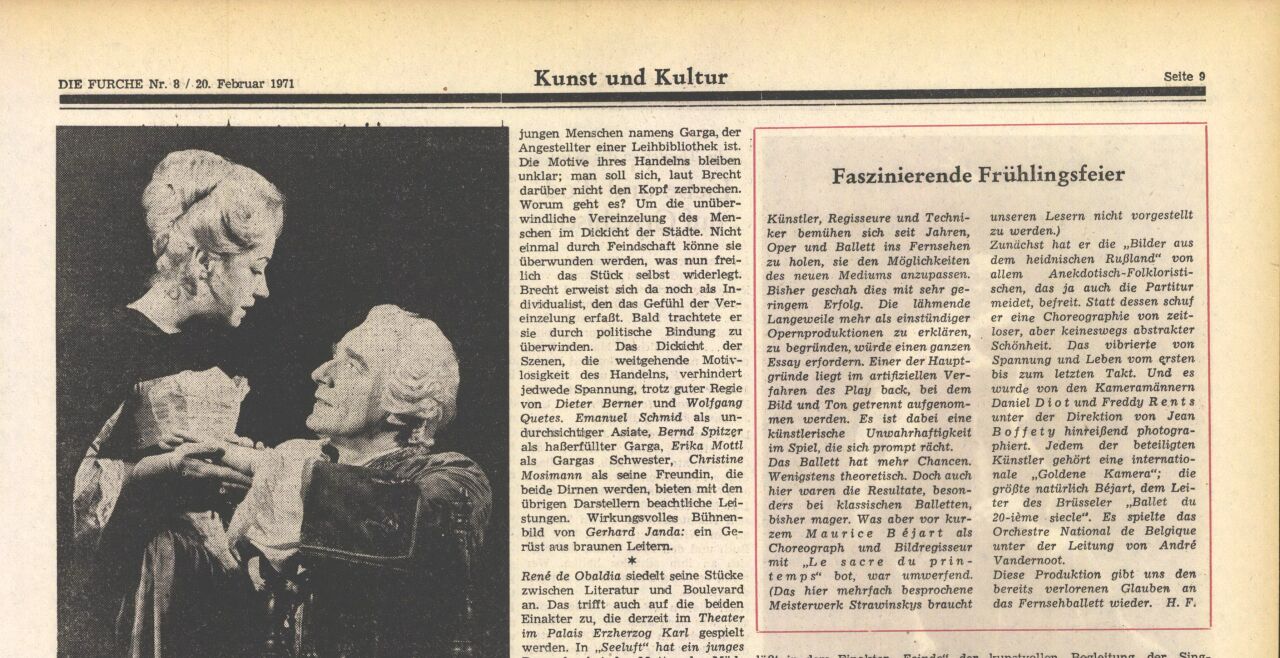

Als österreichische Erstaufführung gelangt im „Theater der Courage“ ein Stück des dreiundzwanzigjährigen Bertolt Brecht zur Wiedergabe, das vor genau fünfzig Jahren entstand: „Im Dickicht der Städte.“ Ohne Anklage, ohne marxistische Sicht ersteht am Beispiel Chicagos die Großstadt als ein Dschungel der Verkommenheit. Die Szenenfolge zeigt das Gegeneinander des malaiischen Holzhändlers Shlink und eines jungen Menschen namens Garga, der Angestellter einer Leihbibliothek ist. Die Motive ihres Handelns bleiben unklar; man soll sich, laut Brecht darüber nicht den Kopf zerbrechen. Worum geht es? Um die unüberwindliche Vereinzelung des Menschen im Dickicht der Städte. Nicht einmal durch Feindschaft könne sie überwunden werden, was nun freilich das Stück selbst widerlegt. Brecht erweist sich da noch als Individualist, den das Gefühl der Vereinzelung erfaßt. Bald trachtete er sie durch politische Bindung zu überwinden. Das Dickicht der Szenen, die weitgehende Motivlosigkeit des Handelns, verhindert jedwede Spannung, trotz guter Regie von Dieter Berner und Wolfgang Quetes. Emanuel Schmid als undurchsichtiger Asiate, Bernd Spitzer als haßerfüllter Garga, Erika Mottl als Gargas Schwester, Christine Mosimann als seine Freundin, die beide Dirnen werden, bieten mit den übrigen Darstellern beachtliche Leistungen. Wirkungsvolles Bühnenbild von Gerhard Janda: ein Gerüst aus braunen Leitern.

René de Obaldia siedelt seine Stücke zwischen Literatur und Boulevard an. Das trifft auch auf die beiden Einakter zu, die derzeit im Theater im Palais Erzherzog Karl gespielt werden. In „Seeluft“ hat ein junges Paar, das bei der Mutter des Mädchens wohnt, im Salon zum Zeichen der mangelnden eigenen Behausung ein Campingzelt aufgestellt und spielt bei munterem Liebesgeplätscher Strandleben. In dem Einakter „Der Bauer als Astronaut“ wird die Zivilisationsferne eines Bauern und einer Bäuerin in entlegener Gegend mit der Spitzenerrungenschaft unserer Zeit, dem Raumflug, kontrastiert. Ein Astronaut landet da, es ist der Sohn, der ihnen als Kind durchging. Der Gegensatz der beiden Welten sprüht in mancherlei Hinter- sinnigem zu Funken auf. Ansprechendes Spiel der Darsteller 1 unter der Regie von Helmut Wagner.

Verträgt das Ungeheuerliche des 1 Krieges den Spott? Reinhard Lettau läßt in dem Einakter „Feinde“, der im Theater am Belvedere uraufgeführt wurde, ins Läppische verdrehte „Kriegs“-Situationen erstehen, die den Krieg eben damit als läppisch dartun sollen. Er schießt am Ziel vorbei. Der danach dargebotene, ebenfalls vordem ungespielte Einakter „Die Wache“ von Irimbert Ganser führt, gering umgesetzt, die Zustände im „Paradies" eines totalitären Staats ad absurdum. Beiden Stücken ist der Einakter „Picknick im Felde“ von Fernando Arrabal erheblich überlegen, der schon an einer Wiener Kleinbühne gespielt wurde. Regisseur Markus Peter läßt die Darsteller mit weiß geschminkten Gesichtern agieren, treibt das Marionettenhafte der Figuren heraus.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!