Klima im Wandel

DISKURS

Greta Thunberg oder Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert

Die von Greta Thunberg formulierten Forderungen zeigen, dass unser ökonomisches System im Kern unökonomisch ist, da es seine Grundlagen konsumiert. Wir sollten das ändern. Ein Kommentar.

Die von Greta Thunberg formulierten Forderungen zeigen, dass unser ökonomisches System im Kern unökonomisch ist, da es seine Grundlagen konsumiert. Wir sollten das ändern. Ein Kommentar.

„Das Problem mit Regierungen ist doch, dass sie von Mehrheiten gewählt werden, die sich um die Artenvielfalt einen feuchten Kehricht scheren. Wohingegen Milliardäre durchaus ein Interesse daran haben. Ihnen ist daran gelegen, dass der Planet nicht völlig vor die Hunde geht, weil sie und ihre Erben diejenigen sein werden, die genügend Geld haben, um ihn noch zu genießen.“ Das sagt Walter Berglund, einer der Protagonisten in Jonathan Franzens Roman Freiheit.

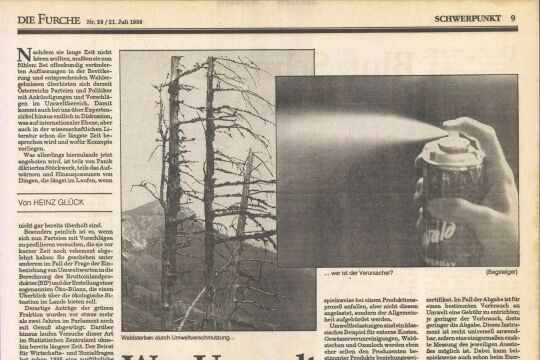

Die alljährlichen Global Risks Reports des Weltwirtschaftsforums in Davos zeigen, dass Widerstand gegen effektive Klimaschutzmaßnahmen, Migration, soziale Ungleichheit und fundamentalistische Strömungen keine getrennt zu sehenden Herausforderungen sind - sondern aufs Engste miteinander verwoben. Die Berichte stellen der Menschheit ein gutes Zeugnis bezüglich des Managements konventioneller Risiken, jedoch ein schlechtes in Sachen Erfassung und Bewältigung systemischer Risiken aus. Diese wirken global oder zumindest überregional und sind nicht durch lineare Ursache- und Wirkungsketten beschreibbar. Das bedeutet unter anderem, dass man schädliche Aktivitäten und Strukturen lange Zeit aufrechterhalten kann, ohne dass es zu nennenswerten Auswirkungen kommt. Sobald aber ein bestimmter Punkt überschritten ist, treten die negativen Folgen – wie etwa im Fall der Finanzkrise 2008 – mit großer Wucht ein und lassen sich nicht mehr korrigieren. Ähnliches sagen Wissenschaftler im Fall des Klimawandels voraus.

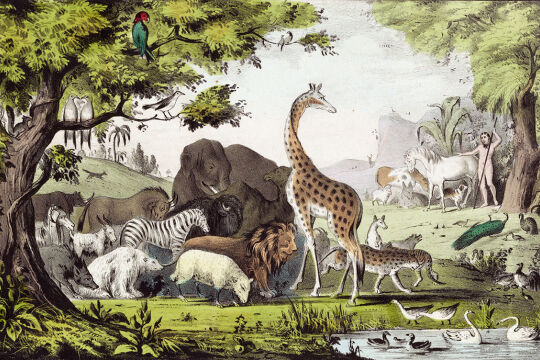

Ein zentrales Kennzeichen systemischer Risiken ist ihreUnterschätzung durch Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.Viele sind bereits identifiziert, analysiert und bewertet. Einige wie der Klimawandel oder der Verlust der Artenvielfalt stehen im Mittelpunkt zahlreicher, meist getrennter wissenschaftlicher und politischer Aktivitäten. Die Bilanz der bisherigen Maßnahmen fällt mager aus.

Fortschritt, aber wie?

Wie soll vor diesem Hintergrund im Laufe der nächsten 20 bis 40 Jahre die Etablierung dauerhafter Lebens- und Wirtschaftsweisen im globalen Maßstab gelingen? Die aus der Forstwirtschaft stammende – ursprünglich ökonomisch motivierte – Idee der Nachhaltigkeit bzw. Nachhaltigen Entwicklung ist seit dem Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums (1972), dem Brundtland-Bericht (1987) und der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro (1992) als Menschheitsaufgabe global anerkannt.

Die Kernbotschaft der UN-Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung und des Pariser Klimaabkommens umfasst das Recht der ärmeren Länder und Regionen auf wirtschaftliche und soziale Entwicklung bei größtmöglicher Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie das Interesse und Recht künftiger Generationen an gleichwertigen Lebensbedingungen, Entscheidungs- und Entfaltungsoptionen.

Die Umsetzung dieser UN-Beschlüsse bedarf auf nationaler, europäischer und globaler Ebene veränderter politisch-rechtlicher Leitplanken für den ökonomischen Prozess, insbesondere für den Steuerungsmechanismus Markt. Bisher gelingt es der Politik – unter den herrschenden globalen Konkurrenzbedingungen sowie angesichts der Machtansprüche und Interessen der Nationalstaaten und leistungsfähiger Akteure – nicht, einen globalen zukunftsfähigen Ordnungsrahmen bestehend aus ökonomischen Instrumenten, Ge- und Verboten sowie Mechanismen der Querfinanzierung zu schaffen. Ich habe die Hoffnung, dass CO2 endlich so bepreist wird, damit die globalen Emissionen rechtzeitig im ausreichenden Maß sinken.

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!