30 Jahre, gerafft: Julia Schochs "Das Liebespaar des Jahrhunderts"

Julia Schochs Roman „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ lädt zu einer Zeitreise ein: in die Geschichte eines Paares und Deutschlands.

Julia Schochs Roman „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ lädt zu einer Zeitreise ein: in die Geschichte eines Paares und Deutschlands.

Begeisterte Rezensionen, rasche Neuauflage, Spiegel-Bestsellerliste: Julia Schochs neuer Roman „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ konnte in diesem Frühjahr kaum erschienen schon eine Erfolgsgeschichte aufweisen. Der Grund dafür lässt sich vielleicht unter anderem darin finden, was man einerseits thematisch die Nähe zum Leben und andererseits mit Blick auf die Rezeption identifikatorisches Lesen nennen könnte, das etwa in der Aussage der Schriftstellerin Elke Heidenreich deutlich wird: „Ich kenne das alles. Ich lese dieses Buch, als hätte ich es selbst geschrieben“, schwärmte Heidenreich in ihrer Rezension. „Es ist das wahrste Buch über Liebe und Scheitern und unerträgliche Erwartungen, das ich seit langem gelesen habe.“ Wie kommt es, dass man ein Buch als das „wahrste“ bezeichnen mag? Das macht doch neugierig.

Liebe und das Ende der Liebe

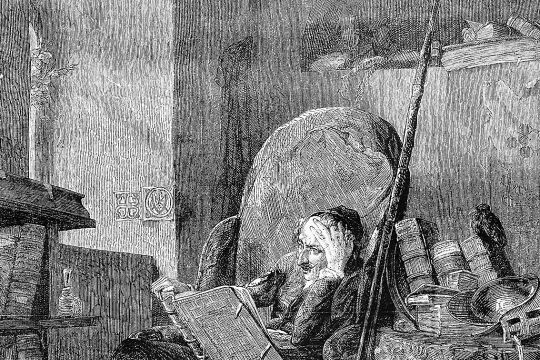

Die Liebe und der Tod bilden in unzähligen Varianten den Stoff der Literatur von jeher. Um Liebe und deren Ende geht es auch in Julia Schochs Roman, allerdings erzählt sie keine große Tragödie, sondern bricht die klischeebildende Romantik in den Alltag einer Liebe herunter, schildert die Geschichte einer Ernüchterung.

Dreißig Jahre eines Paares, dreißig Jahre miteinander Leben werden quasi im Zeitraffer erzählt, die gemeinsam erlebte Zeit wird dabei zu Listen verkürzt. Ja, 31 Sommer, sechs davon so genannte Jahrhundertsommer, 42 Reisen, vier Küchen, fünf neue Ausweise, ein Brand, siebenmal Notaufnahme, sechsmal bestohlen, sechs Autos, 912 Partien Halma, 8667 geschmierte Schulbrote, 41 gekaufte Geburtstagstorten, 173.500 Fotos, 76 Infektionen …

Beziehung und Familie, in allseits übliche Statistik gegossen, das erzeugt zudem Komik. Es ist wohl auch dieser Ton, dieses lakonische Beobachten und Raffen der Zeit, gepaart mit Lebensweisheiten und Sentenzen, der Schochs Roman zu einem Verschlingbuch macht, in dem man sich, wenn gewünscht, wie Elke Heidenreich dann auch selbst wiederfinden kann.

Zudem erfordert die Lektüre nicht sehr viel Lesezeit, diese entspricht jener Zeitspanne, innerhalb derer die Erinnerung an die vergangenen 30 Jahre stattfindet und die mit der Erkenntnis der Ich-Erzählerin beginnt: „Im Grunde ist es ganz einfach: Ich verlasse dich.“ Und die dann zu jenem Moment hinführt, in dem dieser Satz dann auch gesprochen werden könnte. (Was beim Lesen zudem die Spannung erzeugt, ob es denn wirklich so einfach ist, diesen Satz zu sprechen.)

Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.

In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.

Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!